承運閣鎮館之寶玉石大如意與開鋒刀劍交融漸成合和文武學

承運閣鎮館之寶玉石大如意與開鋒刀劍交融漸成合和文武學

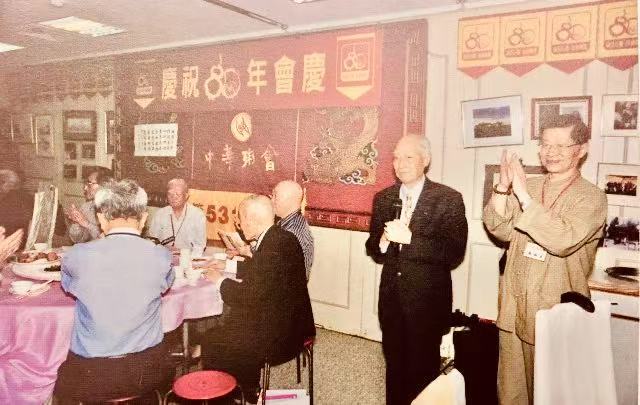

1958年冬至,近代中國首個文化人士雅集,在台復會稱為台北粥會,一直到2004年1月15日立案,登記為台北市中華粥會初期,這一段長達半個世紀時間,粥友每月一次的約集,天下第一家天㕑菜館四樓,幾乎必成啜粥雅聚首選,因而至今才保有天廚粥文會館之別稱傳開!

聞名於台北美食【天廚菜館/北平烤鴨】,4月30日這裡約集祐實同學會,而全球粥會在泉州有華光會所、亦即閩南式紅磚建築承運閣,係配合第四屆海峽兩岸和諧文化節啟動,2012年而落成啟用,陸炳文10月16日於泉州講堂開講:《化外化‧緣外緣-中華文化在海峽兩岸之承運啟泰》,自此一樓粥友交誼廳,這邊不賣粥只是啜粥,二樓設有百劍堂展覧館,川堂則安置一隻玉石大如意,誠係趨吉用鎮館之寶,同時兼具辟邪除厄功能!

這使得昨天與會者之一、全球粥會總會長、如意大師陸炳文博士,從天廚會館聯想到泉州承運閣,那裡的主人公文化學者、全球粥會總會武術推廣委員會主任委員、福建省大學生南少林武術文化研究基地主任、泉州市武術協會副主席黃樹煌,於是要黃主委就近一面觸摸著玉石如意(長100公分×高18×寬20)感應靈氣,一面請發表一點寶劍與如意關聯性的觀感。

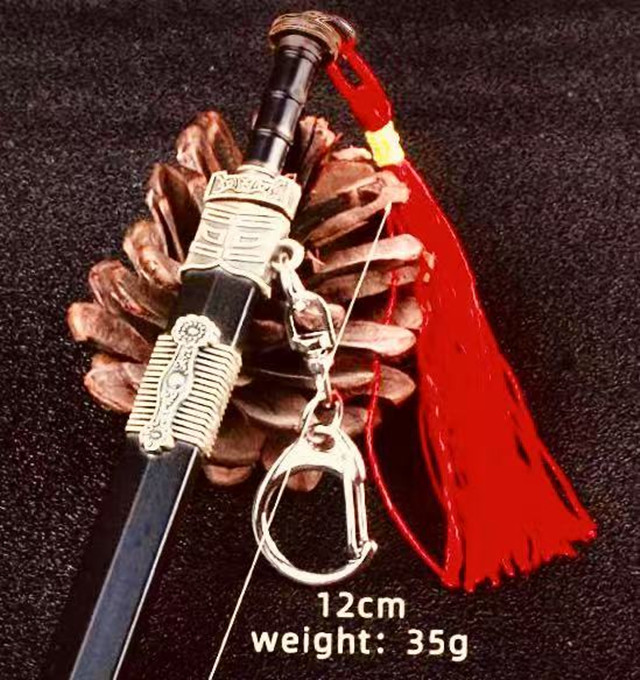

據瞭解到,由陸炳文題耑書名《中華劍藝》,就是黃樹煌近期的代表作,正好書中有一段內容與此相關,稍早已完成版權登記,4月底樣書製作完畢,他表示「我先找一找發給你,可再給您郵寄一本。」

黃主委今針對主題稱:「在中國傳統文化中,寶劍與如意的關聯,主要體現在文化象徵、裝飾藝術及工藝設計的交融上,但兩者直接的器物造型結合,如劍柄採用如意造型,則似乎屬近現代產物,在歷史記載中較罕見。個人淺見愿分4部分:文化象徵的交融、裝飾藝術的借鑒、歷史記載與推測、可能的間接關聯,簡明扼要試申述之:

「一、文化象徵的交融:(一)吉祥寓意的共通性:寶劍與如意均被賦予吉祥、權威的象徵意義。如尚方寶劍代表皇權,象徵“如朕親臨”,可行使先斬後奏的特權;而如意則通過諧音(如“一路平安”)或圖案組合(如靈芝、雲紋)傳遞祝福,成為宮廷節慶、婚禮中的重要禮器。兩者雖功能不同,但皆承載權力與祥瑞的意涵。

「(二)法器與禮器的角色:在佛教與道教中,如意常作為法器(如文殊菩薩持如意論道),而寶劍則被用於驅邪(如道教桃木劍)或象徵智慧斬斷煩惱。這種宗教語境下的關聯,體現二者在精神層面的呼應。

「二、裝飾藝術的借鑒:(一)紋飾與工藝的互通:明清時期,如意的雲頭、靈芝等造型廣泛應用於器物裝飾。例如,如意雲頭紋常見於瓷器、傢俱、建築(如紫禁城瓦當),而寶劍的劍鞘、劍格等部位也可能採用類似紋樣,以增強吉祥寓意。不過,直接以如意造型作為劍柄的明確記載較少。

「(二)材質與工藝的融合:清代宮廷盛行“三鑲如意”,即在紫檀木如意的首、中、尾三處鑲嵌古玉,此類工藝也可能影響其他器物的裝飾手法。若存在寶劍與如意的結合,推測可能體現於劍柄鑲嵌玉飾或採用紫檀等名貴木材,但需更多實物佐證。而現代鑄劍工藝融入如意等元素較多,屬於現代文創範疇。

「三、歷史記載與推測:(一)尚方寶劍的形制:尚方寶劍的核心價值在於其象徵意義,而非具體造型。歷史文獻中未提及其劍柄採用如意設計,更多強調其作為皇權延伸的功能。

「(二)文學與藝術中的想像:在小說與繪畫中,如《水滸傳》中公孫勝頭戴“如意冠”、《仙岩壽鹿圖》中女仙持如意,這類創作可能間接啟發後世將如意元素融入兵器設計,但屬於藝術加工,非歷史實物。

「四、可能的間接關聯:(一)“如意”作為劍名或劍銘:部分寶劍可能以“如意”為名,或在劍身鐫刻如意紋樣,以寄託吉祥願景。例如,清代宮廷珍寶中常見“如意”與“平安”等組合圖案,此類設計理念或影響兵器裝飾。

「(二)禮儀場景的並用:在宮廷禮儀中,如意與寶劍可能同時作為陳設或賞賜之物。例如,乾隆帝既收藏三鑲如意,也推崇古劍(如詠歎湛盧劍),體現對雅器與武備的雙重重視。

寶劍與如意的直接造型結合(如劍柄為如意形)缺乏明確史料支持,但兩者在文化象徵、裝飾紋樣及工藝傳統上存在深層次關聯。如意作為吉祥符號,可能通過紋飾、名稱或材質間接影響寶劍的設計,而寶劍的權威象徵亦與如意的禮器功能形成互補。如需進一步考證,需結合更多實物或考古發現。」

黃樹煌還補充說:「上之所言,實乃以吾一己有限之識撰就,絕非確鑿無疑之權威信息焉!陸炳文回答:「見解獨到,筆觸靈動,印象深刻,著實不凡!大作已經很專業了,再次感謝你提供卓見,在我收藏之中,有一把如意柄裁紙刀、也就是如意拆信刀,分享你!刀劍同源共舞,如意同體共生。」黃:「千鍛成刃,萬縷結意——刀劍如意的共生詩學。」

這段話很有韻味,申述和鋪陳一下:千鍛始煉成刃,萬縷如願結意——刀劍如意的合和武學。刀與劍,本為兵器之異,剛柔互現,剛猛與靈動各擅勝場。然而追本溯源,二者皆出於護身衛道之志,皆以意念為先,形隨心轉,故可謂「同源」。當刀之鋒利與劍之靈巧相交融,彼此不再爭勝,便能「共舞」於無形之中,剛柔並濟,動靜一體。

如意者,心之所指,行之所成;如意之器,應手隨心,變化無窮。刀與劍若能達到如意之境,便是「同體共生」:一器一技,無分彼此,心意流轉於刃鋒之間,器隨心動,意因器現。千百次的鍛打,才成就鋒利無匹的一刃;萬千縷心思與悟性,才結成真正圓滿如願的意境。刀劍如意的合和武學,正是在無數次的修煉、與心境淬煉中,超越了兵器之形,升華為心與意、器與道的圓融無礙。

從承運閣鎮館之寶、玉石大如意同體共生,得與開鋒刀劍交融,逐漸形成合和文武學,這種全新門類武學,不只求外在之架式,而在於內在之契合;不止於形體之舞動,更講究心意之共振。刀似可裂山,劍能穿雲,但當刀劍如一,意隨心轉,則天地之間,無所不可達矣。所謂精城所至,金石為開是也。期待中即將成形的、新合和文武詩學科,不僅是劍藝的駕馭運行,而是一門德藝雙馨、道術合一、文武雙修、身心共渡、剛柔兼備,深度探索的全新學問,值得同聲同氣成就之!