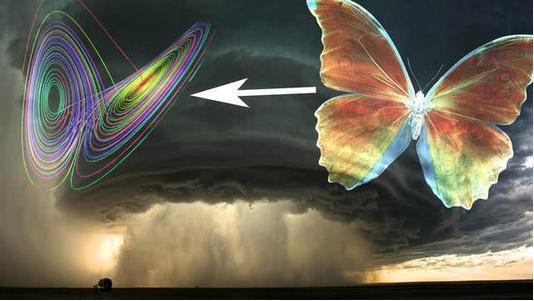

在現實生活中,人們常把蝴蝶效應比喻為:美國德克薩斯州的一場龍捲風發生的原因可能是一個月前一隻蝴蝶在巴西輕輕拍打翅膀。任何事物發展均存在定數與變數,事物在發展過程中其發展軌跡有規律可循,同時也存在不可測的「變數」,往往還會適得其反,一個微小的變化能影響事物的發展,說明事物的發展具有複雜性。蝴蝶效應的概念是一個動態發展過程。今天的蝴蝶效應或者「廣義的蝴蝶效應」已不限於當初羅倫茲先生的蝴蝶效應僅對天氣預報而言,而是一切複雜系統對初值極為敏感性的代名詞或同義語。

而語言是人類區別於其他動物的本質特徵之一。它的三要素是語音、詞彙和句法,是由詞彙按一定的句法所構成的語音表義系統。根據語言的要素特徵和起源關係,把世界上的語言分成不同語系,每個語系包括有數量不等的語種,這些語系與語種都有一定的地域分布,不同的語言在發展過程中也在不斷借鑑融合。語言不僅反映社會現實,而且直接地參與社會、干預社會,影響著我們每個人的生存狀態。德國哲學家馬丁•海德格爾先生有句名言:「語言乃存在之家」;該名言的意思是人活在自己的語言中,用語言看護、

蝴蝶效應作為研究複雜系統行為的理論,為語言研究提供了一個新的視角。在蝴蝶效應的啟迪下,我國數學家、語言學家周海中先生1991年在美國伯克利提出了「語言混沌論」。他指出,語言混沌論主要從混沌理論的角度審視語言及其相關現象,運用混沌理論的方法來解決語言及其相關現象的複雜性、非線性問題。有關專家認為,語言混沌論具有較強的針對性、實用性、前瞻性和指導性;它的提出是對語言研究方法的革新,也是對當代語言學發展的貢獻。

美國語言學家、神經網路專家傑弗里•埃爾曼先生在1995年指出,蝴蝶效應對於理解語言具有潛在的價值,語言應當被看作是一種動態的複雜系統行為。他認為,基於傳統語言學研究的語言處理具有以下主要特徵:對語言的處理是建立在互不相連的、獨立於語境之外的符號的基礎上的;文法規則是運算符,詞項是運算對象;文法規則和詞彙等是靜態不變的;句子的生成就像用磚塊砌牆一樣,詞彙是磚塊而文法是粘結磚塊的灰泥。

我國《人民日報》於2010年11月10日在頭版頭條刊發了題為「江蘇給力『文化強省』」的文章,由於該報的權威性和號召力,一直僅限於網路使用的「給力」一詞一夜之間紅遍全國,擴散到全民詞彙系統中,並被收錄進新版的《現代漢語詞典》;如今該詞不再是當初網路達人的小眾專利,而成為眾多民眾共用、共有、共享的語言產品。這是蝴蝶效應在語言研究的應用實例,也是給力網路文化的典型事例。

目前,蝴蝶效應不僅應用在語言研究方面,而且應用於自然科學和社會科學的研究中,為各門學科的研究提供了全新的手段與方法。不過,蝴蝶效應仍然存在許多未解之謎,需要我們進行更為深入的研究;未來的研究可以進一步探究蝴蝶效應的機制和普遍性,以期為相關領域的發展提供更多啟示和指導。

文/吳小敏(作者單位:復旦大學圖書館)