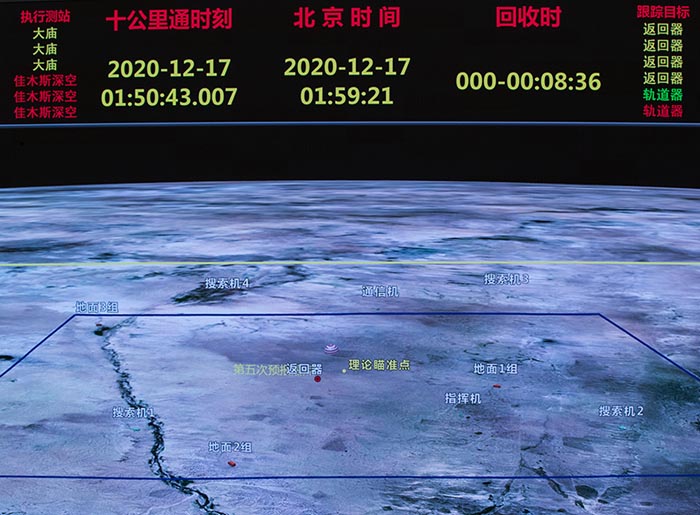

秀山恐鱟生態復原圖。(楊定華繪製,中科院南古所供圖)

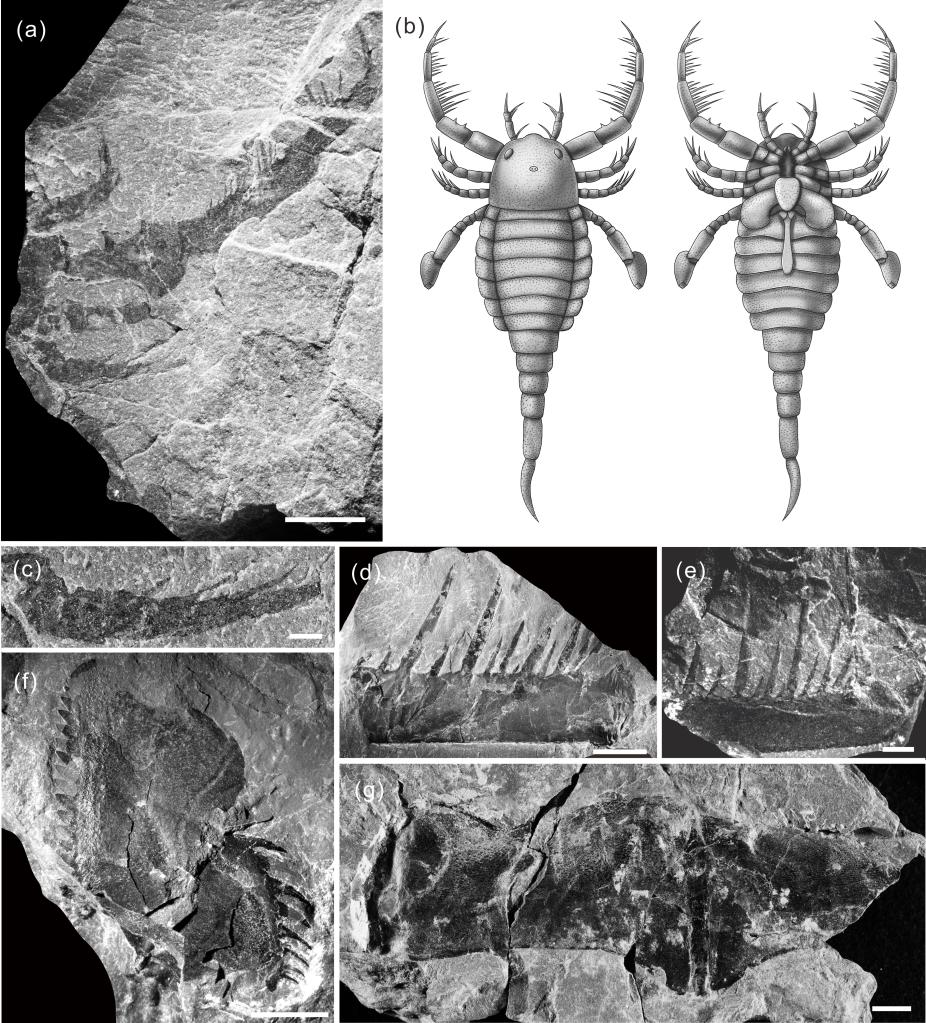

王晗說,混翅鱟獨特的附肢被認為可用於固定獵物,是其較強捕食能力的體現。然而,學界一直以來對此類動物缺乏深入瞭解,此前報道的混翅鱟共兩屬四種,均依據來自誌留紀勞俄古陸(現歐洲、北美地區)的少數化石標本建立,近80年來沒有發現新的屬種。

秀山恐鱟的化石圖。(中科院南古所供圖)

現今的中國在4億多年前由多個板塊構成,其中之一是包括秦嶺以南地區在內的華南板塊。此前,在華南板塊志留紀早期的淺海地區未發現大型捕食性動物,恐鱟作為具有捕食「利器」的大型節肢動物,極有可能在這一環境中扮演著頂級捕食者的角色,是同時期生活在一起的無頜類盔甲魚的恐怖噩夢。

領導此項研究的中科院南古所研究員王博介紹,一直以來,志留紀板足鱟的化石記錄多集中於勞俄古陸及其周邊地區,而在廣大的岡瓦納大陸及周邊很少發現牠們的蹤跡。岡瓦納大陸是泛指曾分布在南半球的一個超級大陸,在4億多年前,該大陸包括了我國的華南板塊。「本次研究以及近年來多種板足鱟化石在華南板塊的發現,提示我們岡瓦納大陸及其周邊可能也存在著繁盛的板足鱟類群。」

該研究由中科院南古所與中科院古脊椎動物與古人類研究所及德國、英國方面的科研團隊合作完成。