十全十緣:歌曲《遠方》與雜技劇《等雨來》的閩台情緣

稍早的2024年9月28日,余以〈高雄美濃百年特產臺灣油紙傘的故鄉與家鄉原鄉他鄉都一處〉為題,發表對中央廣播電視總台第四套《海峽兩岸》欄目、播放〈明月何曾是兩鄉〉節目的、觀後感略以:我在臺灣曾主持多年文化教育節目《源遠流長》,1991年4月25日播岀一集,(姓氏源流)類別之〈美濃小城故事多〉,節目長度30分鐘,通過中華電視臺頻道,介紹美濃各大姓氏派衍、及客家風情。

其中一個單元內容,就講到「美濃特產 油紙傘的故鄉」多故事。事隔33載,回想起仍津津樂道,此一偉大發明雨傘。傘,是中國人文明產物,中華固有文化遺產,在大陸已有4000多年歷史。相傳我國制傘手藝,最初由工匠祖師爺、魯班之妻雲氏發明;溯及既往春秋末年,魯班常日出而作於戶外,雲氏想替夫婿分勞分憂,便製作一種能遮雨的物件,首見采「劈竹為條,蒙以獸皮,收攏如棍,張開如蓋」者,始成工藝勞作史上最早的傘。後來此物被繪入北宋畫家張擇端代表作,出現在風俗畫《清明上河圖》長卷,再仔細看圖說故事,會找到油布傘蹤影。

日前收視大陸央視四套《海峽兩岸》欄目,播放〈明月何曾是兩鄉〉節目中,樂見「一把油紙傘 兩岸共傳承」單元,推薦大高雄美濃地區,一家傳承三代的老字型大小油紙傘工作室廣進勝,百年老店老闆林榮君至今,依舊是堅持使用廣東地區的、古老手藝製作傳統之油紙傘,共擁非遺文化共同見證了兩岸共通的工藝與情感,油紙傘同時也成為連接兩岸歷史文化的重要載體。

關於美濃著名的一百年特產、傳統油紙傘誕生在日據時代,大正13年、亦即民國13年、也就是西元1924引進,系由林阿貴、吳振興延請廣東省潮洲一帶師父,前來指導並傳授技藝,南臺灣落地生根百歲,在客家老祖宗世代相傳下,沿襲製作油紙傘這項藝術,獨樹一幟,蔚然成風,一個古老文化小鎮,一度有廿幾家紙傘廠,發展到1960年左右,美濃紙傘業最為興盛。

余有緣躬逢其盛,前後三次到訪過,臺灣古早時期的美濃,發現這裡滿盈著午後雷陣雨,家家戶戶都必備油紙傘,也孕育了紙傘文化源遠流長的起點。廣進勝紙傘坐落於六堆中的右堆地區,有緣作為當地第一家傘店,有幸苦撐過了上世紀60年代、打上岸洋傘浪潮帶來東洋風,成為美濃碩果僅存的油紙傘工作坊。

誠如鎮上林家、自宅門聯所云:「片紙能寫天下意,一傘可畫古今情。」或許這是天意美,也許此乃古情濃。他們仰仗和秉持著父祖輩,對紙傘文化的熱愛與執著,身為第二、三代傳人,一直深信「傘圓」即是「善緣」,廣結「傘」緣,不僅繼續叫廣進勝承先啟後遺緒往昔榮光,且因傘而重新牽成大中華兩岸一家親情緣。

臺灣文化藝術界聯合會永遠名譽主席、文學大師余光中教授,生前就因為油紙傘感悟良多,得以傳世的新詩遺作《親情傘》,首段才有如此貼切的描寫:「最難忘記是江南/孩時的一陣大雷雨/下面是漫漫的水鄉/上面是閃閃的迅雷/我瑟縮的肩膀,是誰/一手抱過來護衛/一手更挺著油紙傘/負擔雨勢和風聲」。及今溫讀此詩此刻,油紙傘的美好意象,又觸動我不少親情、手足情、友情、兩岸情之豐富聯想。

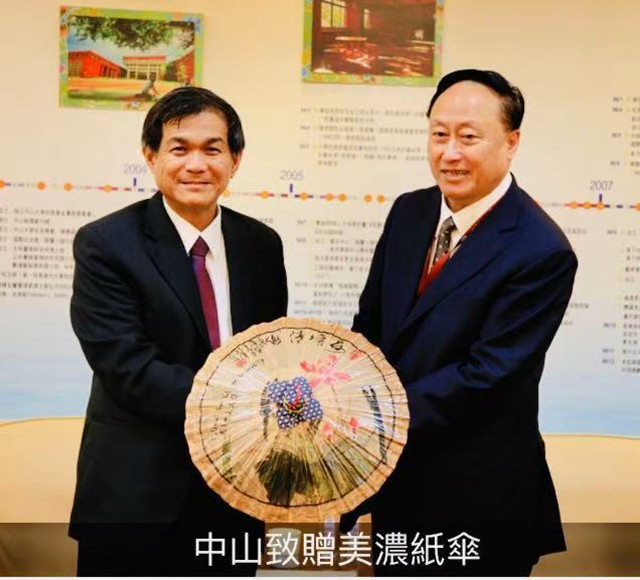

這令我馬上聯想到,2014年5月26日,北京大學校務委員會朱善璐主任,率團近40人來台進行學術交流,拜訪了高雄西子灣旁中山大學,還拜會了中山榮譽退休教授余光中,席間朱主任送上青年書法家作品「光鄉愁之韻,中赤子之意」,余教授亦當場回贈當年北大錄取通知書副本,學校則另外致贈一把美濃紙傘,當時具有90年歷史的當地特產,當作伴手禮喜結兩岸情緣,其意義重大自然不在話下。

浙江籍現代詩人戴望舒,1927年筆下的《雨巷》,成名作也是代表作,經典詩句第一段,開宗明義便直說:「撐著油紙傘,獨自/彷徨在悠長,悠長/又寂寥的雨巷,/我希望逢著/一個丁香一樣的/結著愁怨的姑娘。」詩作三、七兩段,同樣有句「撐著油紙傘」,一而再、再而三,讓我很自然想起,那煙雨迷濛的江南水鄉,那帶著淡淡愁思的丁香姑娘,那把為她遮去微微落雨的油紙傘,以及那種故鄉與家鄉、原鄉、他鄉都一處,眾鄉情緣都彙聚同一處,即大中華情懷、“家國情懷之緣”。

迨至10月21日,第九屆福建藝術節(簡稱九藝節),在福建大劇院拉開帷幕,福建副省長江爾雄,在開幕式致辭表示,「文化是民族的精神命脈,文藝是時代的號角。」我靈機一動,補充上一句:藝術是對當代的看法,緣份是對事物的關聯;文化、文藝、藝術、與緣份四元素,足以四平八穩,建構台閩融合、兩岸和諧、民族團結、世界大同,不可或缺之四大支柱。

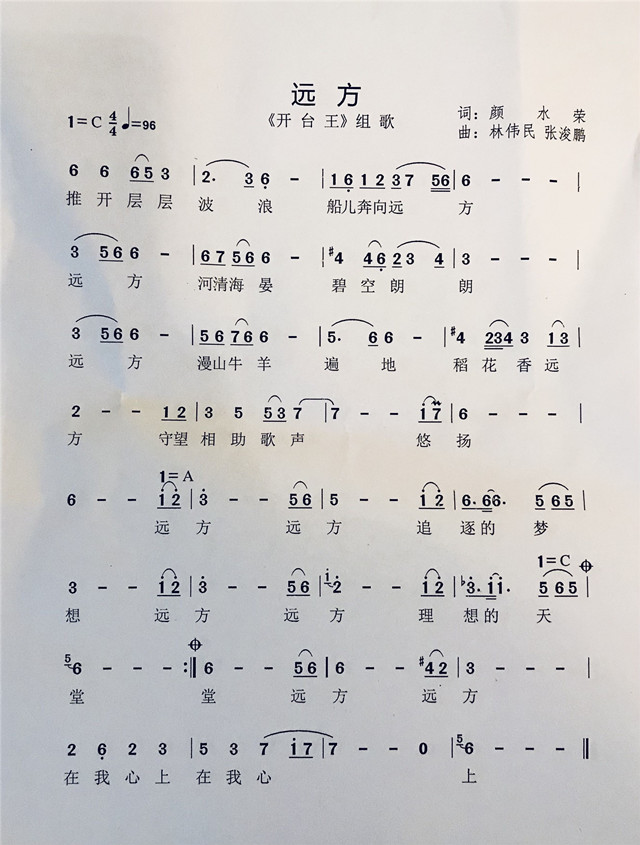

是日偕同臺灣文化藝術界聯合會理事主席、全球粥會總會戲曲推廣委員會主任委員朱明月教授,飛抵閩省逕赴會展,趕上開幕精神大振,而結下歌曲《遠方》(林偉民作曲、朱明月演唱)與雜技劇《等雨來》的、福建九藝節九大情緣;此即第一個緣,歌與劇同心連緣,回到祖地歸鄉思古,正是“家國情懷之史緣”。

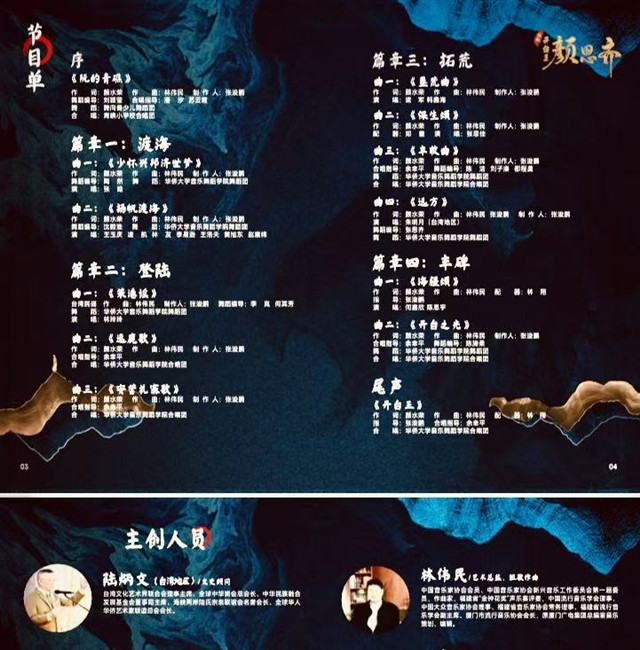

這回福建11天公演行程(21~31日),我們臺灣文聯和諧團隊二人組,是受到廈門市流行音樂協會主席林偉民的邀請,為了必須加盟指導、和參與劇碼再創作應援,使得升級版史詩情景組歌《開台王顏思齊》、主創和主唱陣容有效加強,取到閩台融合創新作品進軍福州機會,順利參加第九屆福建藝術節、暨第6屆全省音樂舞蹈雜技曲藝優秀劇(節)目展演。

這台組歌進階後最大的特色,是改由兩岸攜手共創共演,由擔任組歌文史顧問的我,擔綱主題歌曲《遠方》主唱的朱明月主席領軍,戲同台,歌同曲,腔同調,聲同音;此即第二個緣,兩岸融合發展緣,戲同台歌同曲同頻共振,正是“共創共演之劇緣”。

正式演出前,兩岸歌手一同為組歌預熱造勢宣傳,10月27日,朱主席飾演“月港女神”,攜裝扮《顏思齊》的男歌手,來到了三坊七巷的南後街,快閃演出行動劇,同為紀念粥會100周年慶活動暖場;第三個緣,三坊七巷街道緣,回顧半部人文歷史,正是“百年粥會之文緣”。

同月29日晚,由兩岸同胞攜手打造的、情景組歌《開台王顏思齊》,在福州芳華劇場展演。這是組歌首次亮相九藝節,並參加優秀劇(節)目展演,朱明月主唱的主歌《遠方》一曲,尤被譽為融合再創經典之作,而給閩都留下餘音繚繞良好迴響。

卻有令人意想不到的、一場強烈台風雨,氣象預報鐵定31日,將要登陸來襲榕城,我和朱主席無可奈何,也只好被迫延後返台,此際林偉民主席建議,不如乘機去觀摩學習,適有八閩好兒女黃錦萍編劇《等雨來》新作出臺;此即第三個緣,捉刀代筆文字緣,陸炳文黃錦萍文膽岀身,正是“著作等身之詞緣”。

雜技劇《等雨來》,未演已先轟動,首場一票難求,還是朱明月有辦法,以臺灣文聯主席身分,委請福建省文聯主席、余的古田縣同鄉陸開錦設法,好不容易找到不錯的保留席,得以冒雨進場觀賞連台好戲;此即第四個緣,土親不如人親緣,陸開錦黃錦萍陸炳文仨,正是“同宗同鄉之親緣”。

按照第九屆藝術節安排,省雜技團31晚,排在福州大戲院上演雜技劇《等雨來》。是晚媒體報導:31日福州勢必迎來暴雨,已經一個多月沒下大雨的福州,明天遭遇大風雨,是不是雜技劇《等雨來》感天動地了?《等雨來》是不是一部“神劇”,很值得大家關注!萬萬沒有想到,真會感天動地,在福州市全城,引起民眾廣泛關注。從30日起,榕域各個官方平臺、和眾多自媒體,都在宣傳颱風要來了,演出《等雨來》期間,務請大家注意身家安全。此即第五個緣,風雨無阻緣,去福州大戲院看戲,正是“《等雨來》劇力萬鈞之戲緣”。

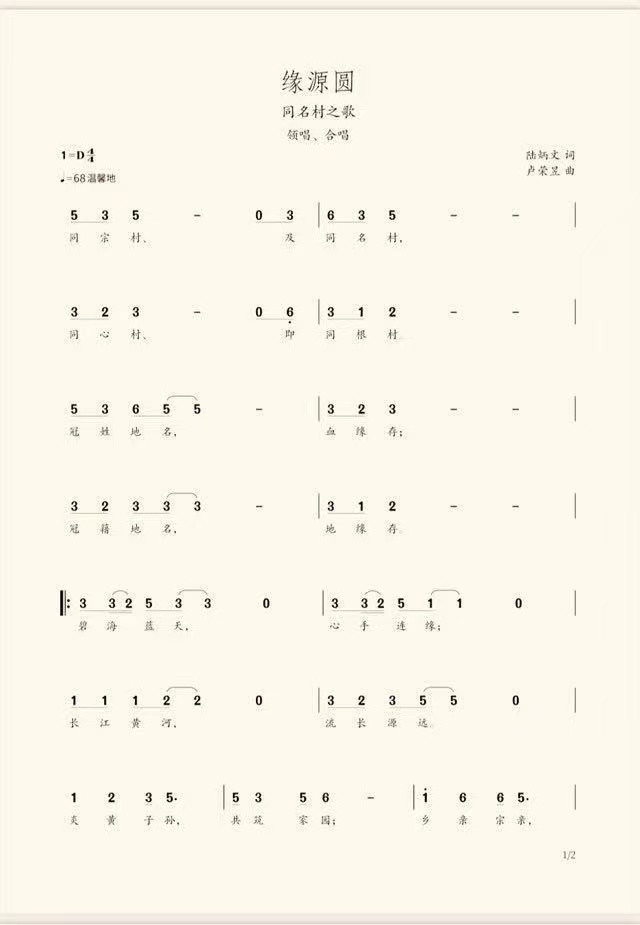

那個颱風夜,吹不走雅興,打不熄熱情,我們一行人冒雨、打著傘持票入場,迎面而來的黃編劇,聽口音竟是同鄉,同操福州十邑方言,鄉音未改格外親切;存念留影背景板上,頭像人物又是熟人,《等雨來》作曲盧榮旻老師,還是我所作詞、《緣源圓:同名村之歌》,朱老師來演唱,今年6月中旬海峽論壇期間,才唱響第12屆“同名村·心連心”聯誼活動,同樣負責作曲,而黃錦萍力作《等雨來》插曲《當雨中那把傘撐起》歌詞的曲作者,均為盧老師;此即第六個緣,詞曲一體關係緣,黃詞作《當雨中那把傘撐起》,正是“盧同譜之曲緣”。

沒想到的是,9月28日,我發表文章「美濃特產 油紙傘的故鄉」文章後的第三天,居然就在福州看到了表現兩岸題材的雜技劇《等雨來》,劇碼正是以油紙傘為貫穿線,通過大陸制傘人穿越時空與海那邊的生死愛戀,講述了因海峽兩岸隔絕,三代制傘人的失散與找尋,分離與團圓的感人故事,再現了兩岸骨肉相連的歷史與現實,完成兩岸一家親、雙向奔赴的主題,表達了兩岸人民的共同心聲,演繹了一段“等雨來”的傳奇。

《等雨來》首演次日、31號媒體新聞指出:昨晚的雨下著,恰到好處,點到為止,應景且不擾民。此前預告的狂風暴雨現象,在福州都沒出現,有人說這正如《等雨來》創作者,希望的那樣:親民、抒情且溫馨。這是當時記者發文,不少閱聽人都公開說,《等雨來》確屬一部神劇,神通廣大,雨露皆沾;此即第七個緣,久旱逢甘雨緣,等同神奇的祈雨曲,正是經典劇作《等雨來》之神緣”。

終於等到普降甘霖、祥風時雨拂面過來。《等雨來》觀後之翌日、11月1日逆風爬升,我們搭機返台;未幾好運降臨,接到九藝節報喜,雀屏中選“閩韻風華”大戲,邀請再去閉幕式,希望朱明月登臺,走進福建大劇院,彙報演出壓軸,高歌一曲《遠方》,被看中配舞者,碰巧系來自《等雨來》、劇中男主角張強、林夢吟等;此即第八個緣,歌者舞春風緣,雜技表演者飾演林阿貴老年,正是“《等雨來》張強之雜技緣”。

當地記者訪問余,毫不避諱直言說:在我眼中,《等雨來》不但是一出奇幻及神劇,也絕非僅僅是一場雜技表演,更是一部飽含情感、與文化內涵的藝術傑作。該劇編劇手法,特別細膩高超,劇情鋪陳,又以精湛的技藝、動人的故事,展現出深厚的情感、與豐富的文化內涵。劇中的情節和畫面,讓我們更加深刻地領悟到,兩岸同胞同根同源、血脈相連的親情,原本《海峽兩岸》同屬一家,一把油紙傘,兩岸共傳承;此即第九個緣,央視欄目播油紙傘,印證情牽台閩一家親,正是兩岸一家人之傘緣”。

上述朱明月頃唱紅民通歌曲《遠方》、與黃錦萍近期卓編雜技劇《等雨來》之間,和諧共存的閩台情緣,共有九個美好良善因緣,也就是福建與臺灣兩地,僅僅一衣帶水之隔黑水溝,唐山過臺灣五百年前是一家,亦即史緣相連、劇緣相循、詞緣相承、親緣相近、戲緣相襲、曲緣相似、神緣相通、舞緣相依、傘緣相撐,實則福建九藝節點,九個緣份相生相起:

第一個緣,歌與劇同心連緣,回到祖地老家尋根探源,正是“家國情懷之史緣”。第二個緣,兩岸融合發展緣,戲同台歌同曲同頻共振,正是“共創共演之劇緣”。第三個緣,捉刀代筆文字緣,陸炳文黃錦萍文膽岀身,正是“著作等身之詞緣”。

第四個緣,土親不如人親緣,陸開錦黃錦萍陸炳文仨,正是“同宗同鄉之親緣”。第五個緣,風雨無阻戲迷緣,去福州大戲院觀劇,正是“雜技劇力萬鈞之戲緣”。第六個緣,詞曲一體關係緣,黃錦萍詞作《當雨中那把傘撐起》,正是“盧同譜之曲緣”。

第七個緣,久旱逢甘雨緣,等同神奇的祈雨曲,正是經典劇作《等雨來》之神緣”。第八個緣,歌者舞春風緣,雜技者飾演林阿貴老年,正是“雨傘傳承人張強之雜技緣”。第九個緣,央視欄目播油紙傘,體現情牽台閩一家親,正是“兩岸一家人之傘緣”。

我樂於寫《等雨來》觀後感,即興把閩台情緣由來講一講,正好成為黃錦萍老師編《等雨來》雜技劇的見證,讓她的雨傘故事,大大提高可信度,掌故更有依據了!也借著九藝節九緣,期待因此抛磚引玉,拜託黃錦萍老師大筆一揮,把我們奇妙軼趣加以延續。

閩台九緣當續,《遠方》該有續曲,再來為朱明月老師寫一首歌,恰如央視小標「明月何曾是兩鄉」那樣,在自己老家一之鄉先唱好這首新歌,從而唱響台閩更要唱遍大中華,大合唱歌頌兩岸同體一命的心聲,又正是"明月圓中國夢之夢緣",如此一來九緣就成了十全十緣!

(作者陸炳文博士,資深作家、文字工作者、臺灣文化藝術界聯合會榮譽主席、海峽兩岸和諧文化交流協進會創辦人、中華和諧粥文化民間非遺傳承人,2024年11月22日脫稿於臺北台大書香園如意齋)