以粥會友——“粥會”文人雅集概覽承運阁*吳峻峰

以粥會友——“粥會”文人雅集概覽承運阁*吳峻峰

淡泊与吃粥(代序) * 任文祥

如今流行吃喝风,许多人以吃山珍海味为乐。我是一名穷知识分子,进财无门,喜欢食粥。至于世人是否耻笑我,那就不管他了。

清初著名文学家朱舞尊,号竹坨,曾为舍粥厂作一联云:同是肚皮,饱者不知饥者苦;一般面目,得时休笑失时人。由此联可知,这位大诗人并不小看舍粥棚讨吃稀粥的穷人,并寄以深深的同情。

在我国历史上,有许多著名文人生活贫苦,常以吃粥度日,不自为耻。孔子困于陈、蔡,终日食粥。颜真卿在《与李太保乞米帖》中云:“拙于生事,举家食粥,来已数月。”敦诚写诗咏其友人曹雪芹的贫困生活云:“满径蓬篙老不华,举家食粥酒常微授 赊。”古贤大才尚且食粥,我辈小器,能吃上稀粥馒头还有何怨?再说我已有了嗜粥之癖,三天不喝粥,就感肠胃干燥不适,何况食粥对养生大有裨益呢。

关于吃粥的好处,古籍多有记载,这里指把清人梁章钜在《退庵随笔》中所记摘录一二:宋代诗人张文潜在《粥记》中说:“张道安每晨起,食粥一大碗,空腹胃虚,谷气便作,所补不细;不极柔腻,与肺腑相得,最以饮食之良。”又说:“见(苏)东坡一帖云,夜坐饥甚,吴子野劝食白粥云:能推陈致新,利膈养胃,僧家五更食粥,良有以也。”又云:“山中僧,每将旦,一粥甚系利害。如或不食,则终日肺腑干燥觉渴 盖能畅胃气,生津液也。”

许多古代文人,不论贵贱,都厌食山珍海味,而以吃稀粥家菜为快。清初的王世祯,一代文豪,又为朝官,不能说吃不起金食玉液,然而也写诗云:滦鲫山羊满玉盘,黄鸡紫蟹等闲看。不如随方闲菜饭,春韭夏菘未是难。

苏东坡有诗云:秋未霜露东满园,芦菔生儿芥有孙。我与何曾同一饱,不知何苦食鸡豚。何曾是西晋大臣,以豪食著称,一餐耗万资,尚称无处下答。

苏东坡此诗说,我吃萝卜芥菜一样可吃饱,何必学何曾那样挥霍

浪费呢。这有似山林高士所云:“玄蝉净饥,不羡蜣螂秽饱。”此类诗写得最好的,我以为莫过清人陈世倌的《煮粥诗》了。原诗云:煮饭何如煮粥强,好同儿女细商量。一升可作三升用,两日堪为六日粮。有客只须添水火,无钱不必作羹汤。莫嫌淡泊少滋味,淡泊之中滋味长,此诗不光写出了食粥的好处,也写出了人生态度。诗的最后二句大可玩味:莫嫌淡泊少滋味,淡泊之中滋味长。

引子

粥在我国已有数千年的历史,商代遗址出土的甲骨文中就记载了禾、麦、委、稷、稻等煮粥的重要谷物。《周书》中已出现“黄帝始烹谷物为粥”的文字记载。

粥本身带有浓厚的人文气息,食 粥历来为文人所重视。唐穆宗时,白居易因才华出众,得到皇帝御赐的“防风粥”,食七日后仍觉口齿余香。宋代苏东坡有书帖曰:“夜饥甚,吴子野劝食白粥,云能推陈致新,利膈益胃。粥既快美,粥后一觉,妙不可言。”南宋诗人陆游也极力推荐食粥养生,曾作《粥食》诗一首:“世人个个学长年,不悟长年在目前,我得宛丘平易法,只将食粥致神仙。”可见,粥与文人的关系正像粥本身一样,稠粘绵密。

清代诗人袁枚在《随园食单》中说:“见水不见米,非粥也;见米不见水,非粥也。必使水米融合,柔腻如一,而后谓之粥。”简单的一碗粥中可以吃出悠久而深厚的文化气息中国文人爱吃粥,也许就是喜欢喝粥时的那一份宁静,那一份温情。

第一篇章 粥会的渊源

文人聚会,又称“雅集”,“或十日一会,或月一寻盟”。聚会是其交流感情、增进友谊的方式之一。文人在聚会中或高谈阔论;或饮酒赋诗;或弹奏乐器;或共赏美景。

文人雅集最重要的特征是随意性,无组织章程。古代士人较早的聚会是东汉末年的“西园之会”;魏晋之际,士人常在一起聚会的有著名的“竹林七贤”;东晋时期更有著名的“兰亭雅集”;宋代文豪欧阳修和他的学生曾巩等人在“醉翁亭”也常有聚会:宋姜夔《一萼红人日登长沙定王台》一词有曰:“记曾共西楼雅集,想垂柳还袅万丝金。”《儒林外史》第十八回有:“吾辈今日雅集,不可无诗。”茅盾《子夜》十七有:“今晚上这雅集也是为了徐曼丽。”如此等等,不一而足。及至近代,最有特色的文人聚会当属“以粥会友”的“粥会”。

第二篇章 粥会的历史

一、上海粥会

1924 年1月13日夜晚,丁福保邀约同乡及挚友庄仲咸、裘葆良、吴稚晖、蒋维乔、钱化佛等十余人,在上海梅白克路(今新昌路)丁宅聚会。因这一晚餐属临时邀约,没有准备佳肴,客人建议煮粥,有小菜即可,丁福保夫人将粥煮得很纯,小菜美味可口,博得客人一致好评。一锅热粥,四碟小菜,便是粥会之开始。

台 湾国史馆刊行的《中华民国史事记要》对此有载:“丁福保等创粥会于上海,自此成为文化人士之雅集。”此后,粥会不论寒暑,每周一次,从未间断。丁福保曰“有清粥足以果腹,有蔬菜足以适口,有老友足以倾谈,余实爱此淡泊生涯。”。

丁福保虽在上海纸醉金迷的繁华世界中,却是静虑明思,极不愿去参加酒绿灯红、歌舞婆娑的宴会,而喜欢邀集好友及同乡作白粥之会,象征君子之交淡如水。他认为,文人相聚欢唔,如果每次盛宴,一则有悖以聚唔为主要目的;二则时间长了,来客也不好意思,于是彼此回请,那就失去却了原来的意义。

1930年4月初,丁福保迁居“诂林精舍”,粥集如常。19日,丁福保接受朱燮钧建议,正式启用“粥会”之称,并冠以上海地名,定为“上海粥会”,这一天遂被定为粥会创始日,相沿至今,丁福保亦被尊为粥会创始人。上海粥会一直延续到 1942 年日寇侵入,方告中止。

丁福保创办的粥会可谓“座上皆鸿儒,往来无白丁”。一锅白粥,几碟小菜,为什么有如此的吸引力呢?原来丁福保是一位“通才”,天文、地理、儒释、医文,无不尽晓。每次赴会,都可以听到许多书本里没有的东西,来的客人不在乎吃粥,而在于

探讨学问。从此以往,粥会广结文缘,极一时之盛。

二、重庆粥会

抗战末期,上海沦陷。民国元老吴稚晖跟着国民政府移居重庆,悬念着沦陷区内的老友丁福保等人,听闻上海粥会于战乱中时有间断。为赓续粥会精神,他于1944年春,邀请丁

氏族人丁锦赓扇流风集于春森路丁寓,恢复粥会。嘉陵江边风帆渔火、 疏星明月,掩映于山水之间,吴稚晖除因公奔走繁忙外,几乎每周五均到会,布衣徒步,诙谐幽默,为粥会生色不少。乡人友好闻风赴会者渐多,重庆人称之为“稀饭晚会”。

重庆粥会除发起人吴稚晖与丁锦外,其基本常客为:许溯伊、孙子远、王心如、侯疑始、林筠斋、廉劭成、顾毓琇、俞勖成等九位,惟客众时亦不过两席。稀饭晚会按周举行,大家在动乱中,除了不改过去魏晋清谈之风,一方面也有简约食粥、想念沦陷区同胞的意味在。

重庆粥会并无组织、团体意味,其成员也无一定限制,来去自如,无拘无束。曾经有人问吴稚晖粥会定的是什么宗旨,他顿时尴尬了一番,但过了一会儿,忽然丢出一张小纸条,上面写了八个字:“闲话家常,笑谈古今”。

三、台北粥会

1958年的一个冬日,吴稚晖的弟子狄膺于台北西宁南路铁路招待所二阶下楼, 忽而转头对同行的晚辈沈映冬说成员 “吴(稚晖)先生对粥会有期待,现在是我们设法促其实现的时候了。” 沈映冬二话不说,离去后即衔命执行。名称为“台北粥会”,首次约笺拟妥,时间定在冬至时节,地点选在南海学苑献堂馆(台北植物园内),共16人参加。此为因时局变迁,多年后在台北恢复的粥会文人雅集。

此后,台北粥会每月一集,从未间断。狄膺追随吴稚晖多年,受其影响颇深,言行一如恩师,温文尔雅,而又诙谐潇洒。吃粥谈笑,四座风生,情况之盛,自有粥会以来所未见堪称文坛佳话。狄鹰主持粥会的场所不定,有饭店、寺庙、私人寓所,有时以郊游的方式喝粥。后来,为了聚会方便,粥会的固定地址选在碧潭边上,名曰碧庐。红楼一角,掩映绿荫间,殊有风致。

狄鹰主持台北粥会后,爱粥啫文者闻风而来,其中不乏硬半俊彦之士,有如于右任、孙科、张大千、刘延涛、郎静山、孙料莫德惠、贾景德、罗家伦、叶公超、黄君璧、叶醉白、董作宾等等。

狄膺逝世后,粥会元老李石曾被推为“众星拱月”的台北粥会第二任会长。李石曾在1907年曾与吴稚晖(字敬恒)、张静江(字人杰)发起组织“世界社”,故他后来在台北温州街48巷6号设有聚会所,取名“恒杰堂”,作为粥会约集场所。

1973年9月30日,李石曾逝世,享年95岁。之后,杨森继为第三任会长。杨森在任期内出版了《海外吴书》,将吴稚晖散落在海外的法书作品集结成册,以飨同好。期间他常以市郊新店将军府作粥会雅集场所,粥友也乐得远离城市,每逢约集就像赴一次郊游。

1977 年5月15日,杨森逝世,享年96岁,台北粥会决定停止集会活动99天。后萧赞育继之为台北粥会第四任会长,在任长达16年。他的雍容风范,一派学人君子风度令 杨森主持粥会人由衷起敬。他主持会务非常随和,一直尊重多位执事处理,让粥会在极其融合和谐中推进。另外,集会地点开始多元化,或在市内,或去山寺,而以天厨居多。

1993年,萧赞育逝世,享年90岁,丁慰慈继为第五任会长。在丁慰慈的掌锅下,粥会一直散发着“粥香”与“墨香”,绵延茁壮地成长着。之后集会无固定时间和地址,大约一月一次或隔月一次,采自由轮值认摊费用的方式。

第三篇章 粥会的繁衍

一、中华粥会

早在1968年1月,沈映冬曾赴美游说,创设了海外第一个粥会,即“洛杉矶粥会”。3月17日,沈映冬途经南美乌拉圭,促成当地“中国文化之宫”主持人萧瑜偕其爱徒爱兰娜创设了“孟都粥会”。

1970年12月1日,为纪念吴稚晖海葬,缅怀其提倡粥会流风,于公祭后在金门古岗楼举行粥会,是为“金门粥会”首集。之后,金门地区每年均于吴稚晖冥诞之日(3月25日),由各机关学校社团轮流举办纪念粥会。

1995年7月6日,美国旧金山爱好艺文人士于资深画家胡佩锵倡导下,经沈映冬海外讲学至此催生后,成立了“金山粥会”。粥会前贤梁寒操(曾任国民党中央宣传部长和海外部长)认为粥会不应只限于台北,须有“泱泱大中华”之气魄,其有诗曰:“人间慧命长当续,天际神光重可思。以友辅仁文会友,

中华粥会旨于斯。”洛杉矶、金山粥会多半是当年参加台北粥会后移民到异邦的粥友念及雅集“长当续”的“重可思”,建立了“人间”和“天际”的神光交流。1999年,“台北粥会” 遂易名为“中华粥会”,并继续把粥会扩展至海外。

2001年10月31日,中华粥会第513次约集中,丁慰慈恳辞会长一职,坐众公推陆炳文出掌,当即在首席顾问张希哲监交下接下印信,成为第六任会长,2002年1月20日,辛已腊八粥会上,陆炳文正式视事,倡导“以粥会友,粥以弘道;以文会友,文以载道;以友辅仁,友以行道。”至此,粥会进入了前所未有的繁盛时期。

2002年12月31日,“中华粥会八十年美展”在台湾中正纪念堂举行,萧万长致开幕词时,推崇这是“台湾艺文界之跨年盛事”。2003年4月11日,“中华粥会八十年回顾展”于中央图书馆台湾分馆举行,布展粥会自存或借回的历来文物档案。吴伯雄出席并致辞说:“具80年历史的团体诚属‘稀有事物’,需妥为保护,直到八百年、八千年。

二、全球粥会

2004年,粥会于陆炳文的带领下,率先回归大陆,传扬和谐粥文化。7月31日,“鲤城粥会”成立,当天夜粥由吴听取陆炳文讲解 其萃主持,夫人陈秀美掌锅。

2009年4月13日,泉州华光学院内“恕园”竣工,园中有“映冬亭”。此乃纪念沈映冬对华光学院做出的长期贡献之举。至此“全球粥会”正式落户华光学院。14日,全球粥会网站(www.qqzh.org)开通。

后来,吴其萃又斥资于学院山丘高地卜筑全球粥会总址,占地一万平方米,名曰“承运阁”,于2012年10月16日落成。一楼厅堂镶有“全球粥会”石刻金字,两旁为李石曾法书“笑谈古今,闲话家常。”其环境优雅,几净窗明,布置井然有序,实乃文人雅士聚会之所。当日,全球粥友及华光师生五千余人集体啜粥,盛况空前。

至2014年,粥会已成立90周年。年初由丁之发上将(全球中华粥会世界名誉总会长)、陆炳文、吴其萃等一行前往美国洛杉矶、旧金山,参加粥会系列庆祝活动。

2014年4月19日,为粥会创立90周年会庆日,连战应邀莅临会庆大会致词,说道:“粥会是个富有创意的组织,粥会九十未曾之有,文人雅集前无古人。”

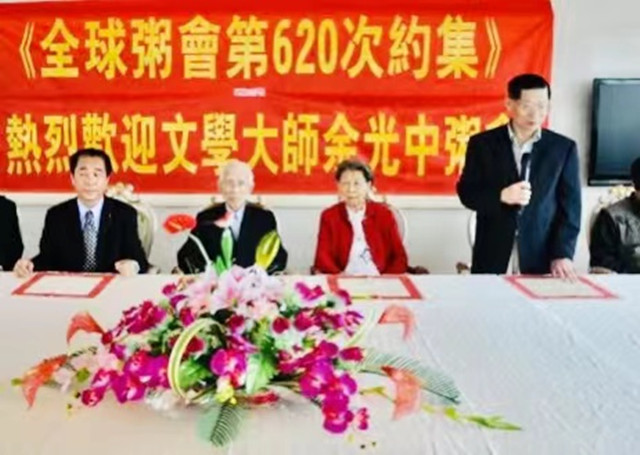

2014年8月22日,全球中华粥会在台北国立历史博物馆推出《粥会九十年——粥贤书画展》。10月19日,全球粥会序号第107纽约粥会正式成立,105岁的文怀沙专程从北京飞往波士顿再转至纽约参加盛会,并接受全球粥会世界总会总会长陆炳文的聘请,担任全球粥会荣誉总会长。

2024年5月2日,文化人雅集全球序列214号赣江情粥会,落户加拿大多伦多,顺天应时搭上百年粥会顺风车,加倍(107×2=214)奉还上海回馈虹桥发源地。

百年粥会系列活动之一、全球粥会100周年纪念座谈会9月13号下午,于总会所承运阁奉天承运举行,“五千年和谐粥文化民间非遗传承人”陆炳文博士,用〈粥会雅集百周年庆意在以粥为纽带助力两岸同胞心灵契合〉为题讲话,座谈结束前播放录音歌曲《共创辉煌》,原名《粥会、主义、黄埔:三个百年》(粥长发想、作词并改写,全球粥会监事长朱明月演唱)。

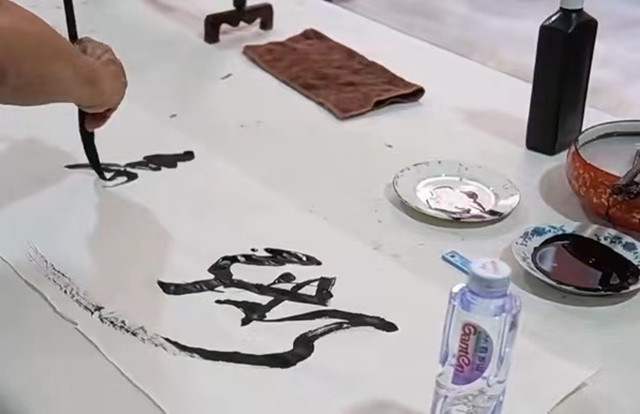

同(13)日晚间,系列活动之二、全球粥会第707次约集、暨中秋节啜粥博饼晚会,则在华光校园北区翠美园雅集,粥会大家长陆炳文应邀上台发表演说,讲题〈博状元饼即博成功饼的历史价值与时代意义〉,上千粥会之友与粥友在场聆听,接着围桌以诗佐粥、共享歌配糜吃月饼,兼欣赏华光师生朗诵,余光中送给粥翁代表作、现代诗经典诗歌《粥颂》。

系列活动之三,改到福建华光摄影艺术博物馆,举办家国春秋—社会文化视野下的百年中国摄影个案展览,14日下午举行之开幕式上,总长陆炳文再以《百年粥会镜底春秋视角管窥百年中国家国春秋大展补述》话题,抒发对于双百观感,并谓同仁乐观进取,迎接粥会下一个百年到来,将朝三个百事可乐迈进:一、百花齐放,共创美好;二、百鸟朝宗,共创未来;三、百家争鸣,共创辉煌。

(本文作者吴峻峰,华光职业学院图书馆总馆长、全球粥会馆即承运阁馆长)