1.《道德經》原文釋義和微小說及詩歌總結

前言

《帛書道德經》編撰說明

【典籍溯源】

先秦典籍《道德經》,又名《老子》,係春秋時期楚國先哲老子(李聃)集畢生智慧所著,堪稱道家思想之源頭活水。這部五千餘言的哲學經典,歷經兩千餘年傳承,已為世界文明寶庫中璀璨明珠。

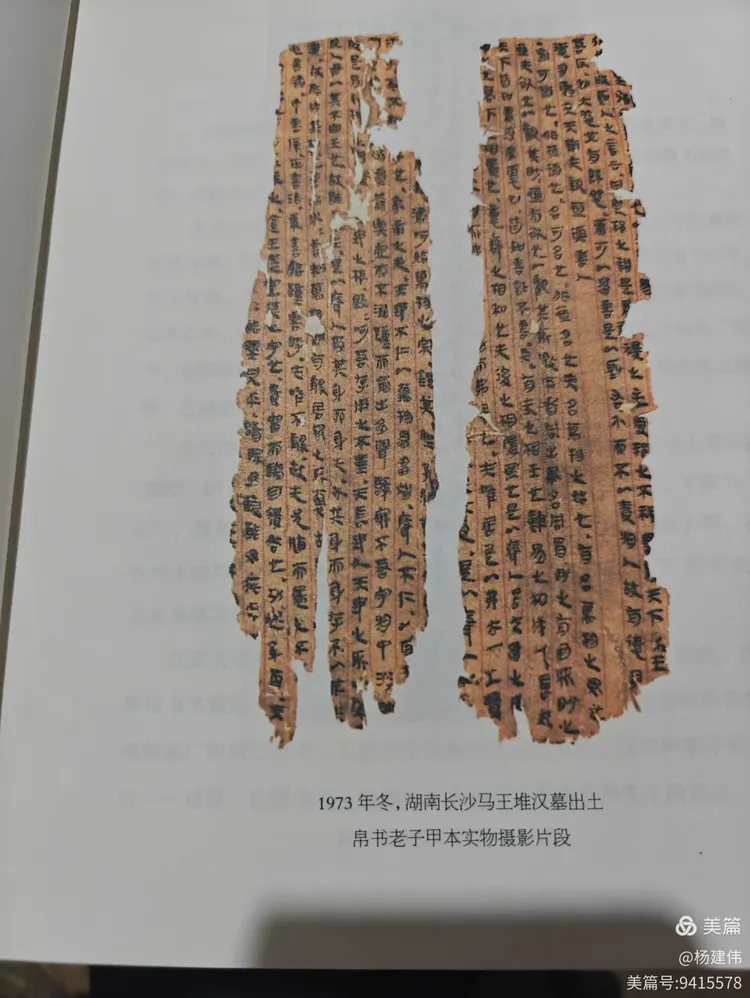

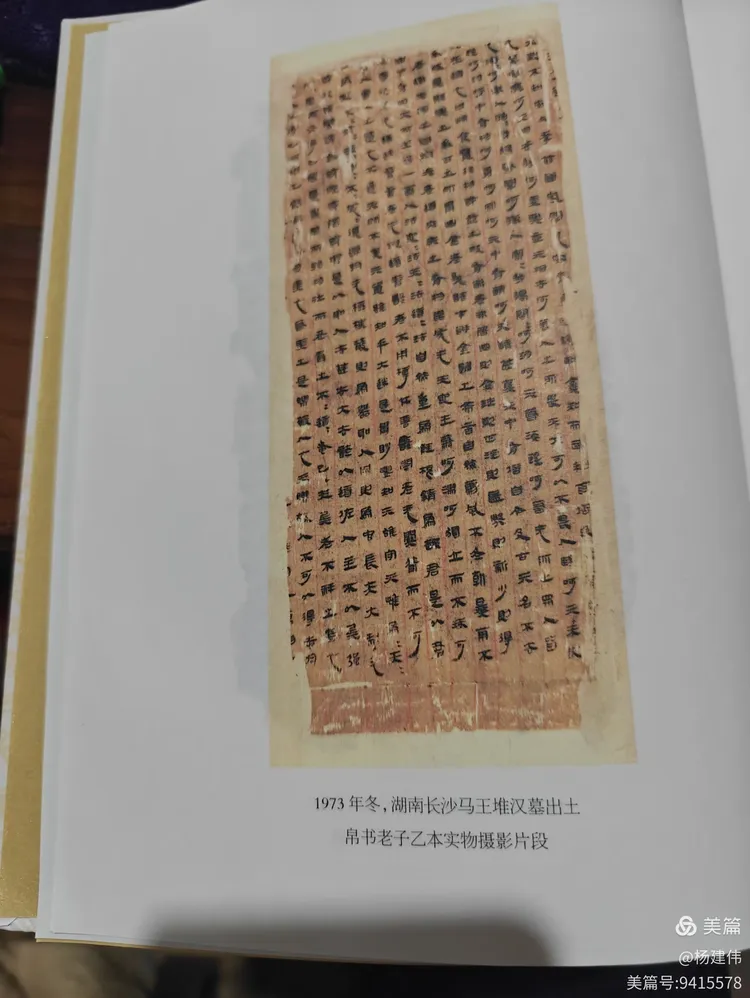

1973年歲末,長沙馬王堆漢墓考古發掘中,兩冊帛書《老子》殘卷重現人間。經專家考訂,甲本以篆隸過渡字體書寫,乙本為成熟隸書抄錄。乙本避漢高祖名諱,可推斷為漢初抄本;甲本未避諱,當屬更早版本。二者章句差異印證戰國時期已有不同傳本流布。

【版本特色】

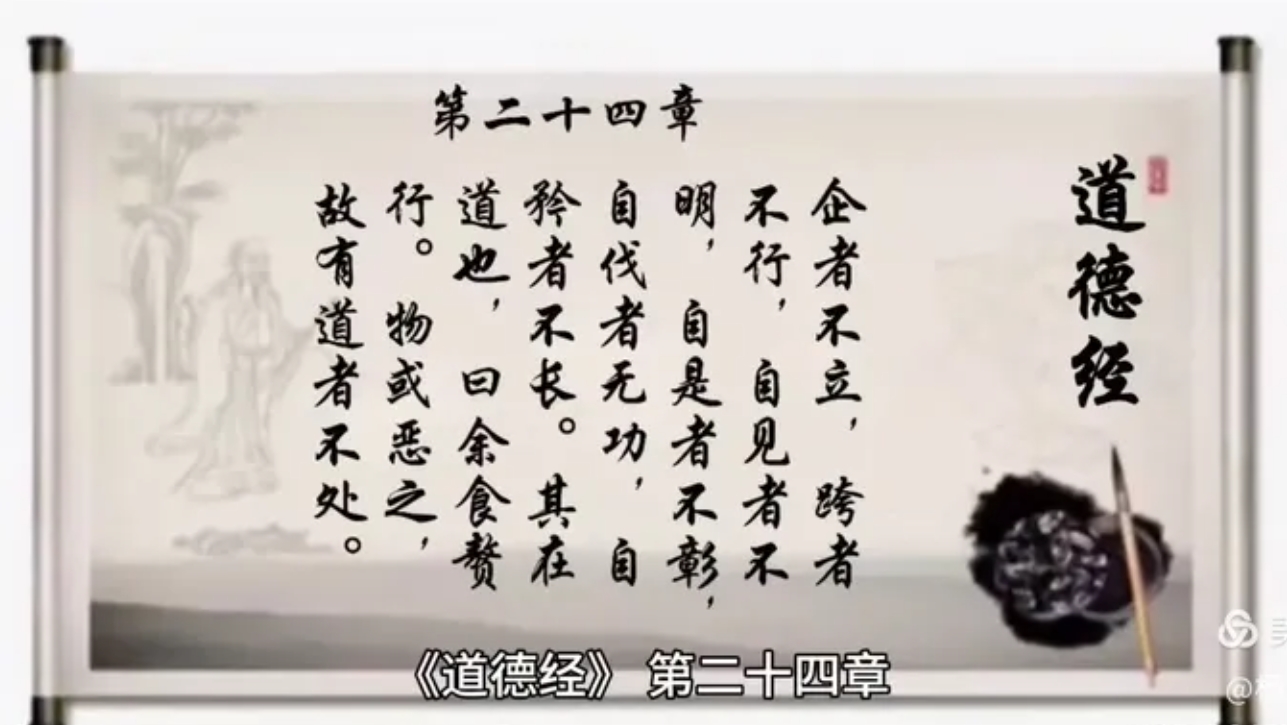

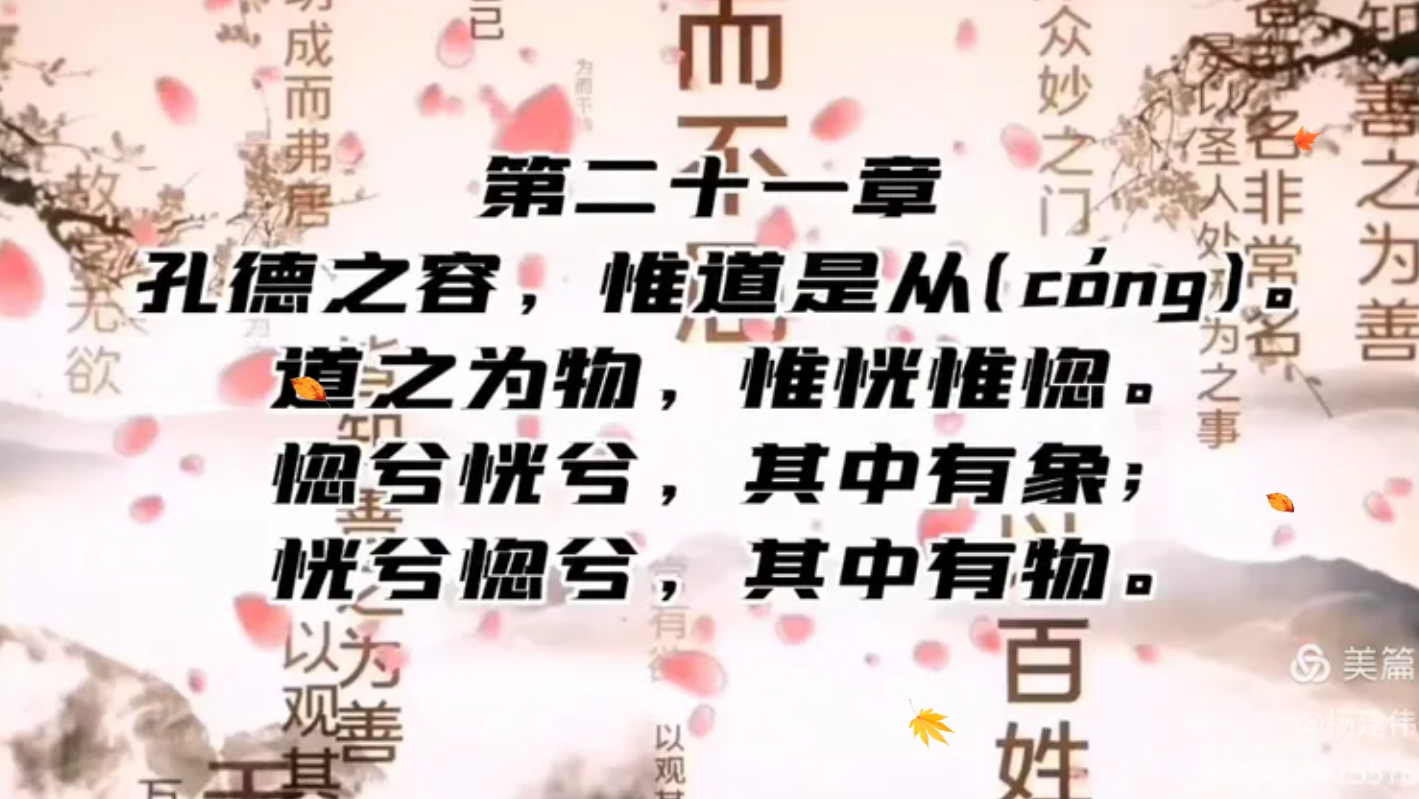

今通行本《道德經》八十一章結構,實為後世整理。帛書版本獨呈德經居前、道經列後之序,且以硃砂圓點劃分章節,開合有度。本書編纂遵循"存古求真"原則,保留帛書原貌,缺文以"□"標識,未作臆補。

高明先生"近古者存真"之論,實為古籍整理圭臬。本書依帛書原貌,將德經列于道經之前,以存古本之真。另附河上公注本、王弼注本等通行版本,四本並置,俾使讀者得見文本流變之跡。樓宇烈先生強調今古文經並重,故本書兼采諸本,望讀者以兼容之態研習。

【編纂體例】

各章以散文題解開篇,輔以簡明註釋與白話釋義,並獨創哲理小故事詮釋經典,篇末綴以詩體讚頌。此三重闡釋體系,期使玄奧哲理化為可觸可感之智慧。

書前特附珍貴文物圖像,含馬王堆帛書殘片、戰國楚簡等高清影像。這些承載文明密碼的吉光片羽,將引領讀者穿越時空,直面先賢手澤。

【附錄輯要】

書末輯錄郭店楚簡《老子》殘篇及《史記》《莊子》相關文獻。此非徒增卷帙,實欲構建多維認知體系:簡帛文獻呈現文本嬗變,史傳資料勾勒哲人生平,莊學文獻彰顯思想傳承。

甲辰仲夏,于京華澹泊齋謹識。冀望此編能為往聖繼絕學,助今人悟大道。文中或有舛誤,懇請方家不吝指正。

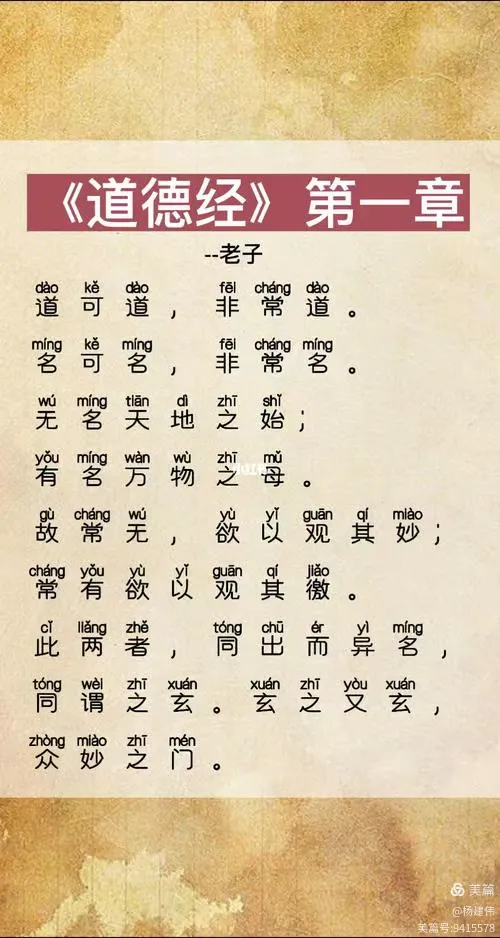

1.原文:道,可道,非,常道。名,可名,非,常名。無名,天地之始。有名,萬物之母。故常無欲,以觀其妙。常有欲,以觀其徼。此二者同出而異名,同謂之玄,玄之又玄,眾妙之門。

釋義:道,就是炁(氣),先生於天地之間的炁,也是浩然正氣。在混沌未開之前,混沌就是一大霧團,無到了極致,簡稱無極,什麼都沒有,為〇。〇中產生了先天的真一正一之炁,這是萬物的根,是浩然正氣、正義之氣、清淨之氣。從〇中化破,產生出陰、陽二氣,日、月、星等萬物由此而生,整個乾坤宇宙就是一大氣體。萬物都在這個大氣體里,根據自身的特點,形成了自己的生存 “道”路,這是萬物之本。日、月、星有各自的軌道,萬物有自己的生存之“道”,這個“道”肯定是正道,是養育萬物之道,而不是邪道、歪道。正道才能使日、月、星等萬物相互和諧相生,各按自身的規律與大自然的規律相合,互不碰撞、侵犯。萬物均順應自然規律,順者昌盛、逆者滅亡。萬物的道也產生於自然規律,簡稱“道法自然”。道氣常存,宇宙中的萬物才能和諧。混沌未開之前,什麼也沒有,從無極中生出了先天一氣,我們為它取名為“炁”,這是宇宙天地的開始。這個名,非常,名,不是一般的名詞概念。氣化生萬物,養育萬物,萬物均有“道”。道必須是正道,不是邪道,正道才能利於眾生。天地有了正氣正道,才能風調雨順,養育萬物。國家得了正氣正道,就會國泰民安。人有了正氣得了正道,才能身心健康,百病消除。現代科學的能量、動力,歸根結底,均是氣的功能。

我們要怎樣才能觀察瞭解宇宙自然規律與奧秒?唯一的辦法就是要經常淨化自己的心靈,摒除慾念。要做到沒有慾念,首先要忘掉自己,沒有自己的存在,也就沒有慾望。忘我無欲,才能入大定,這是道、佛養身修行的核心、根本,也是政治家、科學家、企業家、有識之士以及所有眾生想成就事業,為眾生謀福利的根本,才能達到天人合一的境界。到了忘我無欲的境界,你就會從心靈上發出善念,為眾生謀幸福;就會洞察到宇宙、自然界、社會、眾生的生存與發展規律。順應自然與社會的規律去工作、學習,順者就昌盛,逆者就會滅亡,這就是我對“無欲以觀其妙”的理解。

人有了無窮的慾望,就會迷失本性,產生惡念、貪慾,產生邪氣,整日每時均在算計眾生,走向邪道,不擇手段騙取財錢,貪贓枉法,口是心非,炫耀自己,禍害眾生,權利大的甚至會禍國殃民,給眾生帶來災難等。常無欲為善的多,常有欲作惡的多,二者都出自於人的心靈。想法不一樣,最後的結果就不一樣。善是利益眾生,惡是危害眾生。善、惡均出於自己的心靈,上天堂、下地獄,均在一念之差,道理既淺顯,而又玄妙,深遠莫測。這就是為眾生說法,使眾生有選擇善、惡的方便之門。

《道德經》第一章微小說

道可道,非常道

第一章 探尋之道 初遇智者

初秋的黃昏,天邊掛著一輪橙黃的落日,餘暉如金,洒滿了古老的街道。街角的老槐樹下,一位白髮蒼蒼的老者——楊陽洋,正悠然地搖著蒲扇,目光深邃地望著遠方。他的身旁,是一本泛黃的古籍,書頁隨風輕輕翻動,上面赫然寫著:“道可道,非常道;名可名,非常名。”

楊陽洋年輕時曾遍訪名山大川,尋訪高人異士,只為了探尋那虛無縹緲的“道”。然而,歲月如梭,轉眼間他已年至耄耋,卻依舊未能窺見“道”的真容。

這時,一陣清脆的腳步聲打破了寧靜。一個年約十歲的孩童蹦蹦跳跳地來到楊陽洋身邊,他好奇地打量著老者,一雙大眼睛閃爍著求知的光芒。“老爺爺,您在看什麼書啊?”孩童問道。

楊陽洋微微一笑,將手中的古籍輕輕合上,遞給了孩童。“這是一本關於‘道’的書,講的是天地間最深刻的道理。”他說。

孩童接過書,翻來覆去地看了幾遍,卻一臉茫然。“‘道’是什麼?我怎麼看不懂呢?”他疑惑地問。

楊陽洋摸了摸孩童的頭,眼中閃過一絲複雜的神色。“‘道’啊,它可不是那麼容易懂的。有的人窮其一生,也未必能窺其一二。但你要記住,萬物皆有其道,道法自然,不可強求。”他說著,目光又投向了遠方。

第二章:青年之惑

時光荏苒,轉眼間數十年過去了。當年的孩童已長成了一位風度翩翩的青年,而楊陽洋也已是一位白髮如霜的老者。這一天,青年再次來到老槐樹下,他的手中握著那本已經破舊不堪的古籍。

“老爺爺,我又來了。”青年微笑著對楊陽洋說。他的眼神中少了幾分當年的稚嫩,多了幾分成熟與深邃。

楊陽洋抬起頭,看著眼前的青年,眼中閃過一絲驚喜。“是你啊,孩子。這麼多年了,你還在研究這本古籍嗎?”他問。

青年點了點頭,神色凝重。“我一直在尋找‘道’的蹤跡,可是越找越迷茫。有時我覺得自己仿佛已經觸摸到了它的邊緣,可轉眼間它又消失得無影無蹤。”他說著,眉頭緊鎖。

楊陽洋聞言,微微一笑。“孩子啊,你何必如此執著呢?‘道’本無形無象,它存在於萬物之中,卻又超脫于萬物之外。你越是強求,反而越是難以得見。不如放下心中的執念,順其自然。”他說著,目光深遠。

青年聞言,陷入了沉思。他回想起自己這些年來的經歷,確實如老者所說。於是,他恍然大悟地說:“老爺爺,您說的有道理。或許是我太過執著了。我應該像您一樣,以一顆平常心去面對生活。”他說著,向楊陽洋深深地鞠了一躬,然後轉身離去。

第三章:老者之悟

歲月如梭,轉眼間又是數十年過去了。老槐樹下,楊陽洋的身影已經消失不見,只留下了那棵見證了無數滄桑歲月的老樹。而當年的青年,如今也已是一位白髮蒼蒼的老者。他站在樹下,手中依舊握著那本破舊的古籍。

此時的他,已經明白了“道”的真諦。他知道,“道”並不是什麼高深莫測的玄妙之物,而是存在於生活中的點點滴滴。

老者輕輕地翻開古籍,看著那熟悉的文字,心中湧起一股莫名的感動。就在這時,一陣清脆的腳步聲再次打破了寧靜。一個年約十歲的孩童來到老者身邊,他好奇地打量著老者手中的古籍。“老爺爺,您在看什麼書啊?”孩童問道。他的眼神中閃爍著與當年那青年一樣的求知光芒。

老者微笑著將古籍遞給孩童。“這是一本關於‘道’的書,講的是天地間最深刻的道理。”他說著,目光中充滿了溫柔與期待。

孩童接過書,認真地翻閱起來。老者則靜靜地坐在一旁,望著那輪漸漸西沉的落日,心中充滿了寧靜與滿足。

第四章:孩童之旅

孩童名叫林逸,他自小便聰明伶俐,對世間萬物都充滿了好奇。自從從老者那裡得到那本關於“道”的古籍後,他便如獲至寶,整日沉浸在其中。

然而,“道”豈是如此輕易便能領悟的?林逸雖然聰慧,但也免不了陷入迷茫。他時常捧著古籍,坐在老槐樹下苦思冥想。

老者看在眼裡,急在心裡。他知道,林逸的執著與當年的自己何其相似。於是,他決定引導林逸走出迷茫。他帶著林逸走遍山川大地,讓他去感受自然的壯美;他講述著人世間的悲歡離合,讓他去領悟生命的起伏。他告訴林逸,“道”就在身邊,就在心中。

在老者的引導下,林逸漸漸放下了心中的執念。他開始用一顆平常心去面對生活,去感受那無處不在的“道”。

第五章:明悟之道

終於有一天,當林逸再次坐在老槐樹下,捧著那本古籍時,他的心中突然湧起一股前所未有的明悟。他仿佛看到了那虛無縹緲的“道”,就在自己的眼前。

他明白了,“道”是可道的,但並非恆定不變之道;名是可名的,但並非恆定不變之名。無名是萬物的開始,有名是萬物的根源。只有保持一顆無欲無求的心,才能觀察到那微妙的奧秘。

林逸激動地站起身來,他望著遠方的天際,眼中閃爍著堅定的光芒。他知道,自己已經找到了屬於自己的“道”。

而此刻的老者,已經安詳地閉上了眼睛。他的嘴角掛著一絲滿足的微笑,仿佛看到了林逸的未來。他知道,這個關於“道”的故事,將會在林逸的手中繼續傳承下去。

1.根據第一章節原文內容創作微小說

1.道可道,非常道

一

初秋的黃昏,天邊掛著一輪橙黃的落日,餘暉灑在古老的街道上,給每一寸石板、每一片樹葉都鍍上了一層淡淡的金輝。街角的老槐樹下,一位白髮蒼蒼的老者正悠然地搖著蒲扇,目光迷離地望著遠方,似乎在思索著什麼。他的身旁,是一本泛黃的古籍,書頁隨風輕輕翻動,上面赫然寫著:“道可道,非常道;名可名,非常名。”

老者名叫李玄,是這條街上無人不知、無人不曉的智者。他年輕時曾遍訪名山大川,尋訪高人異士,只為了探尋那虛無縹緲的“道”。然而,歲月悠悠,轉眼間他已年至耄耋,卻依舊未能窺見“道”的真容。

此刻,他望著那輪漸漸西沉的落日,心中不禁湧起一股莫名的感慨。這“道”,究竟是何物?是天地間的至理,還是人心中的一念之間?他喃喃自語,仿佛是在問自己,又仿佛是在問那無盡的蒼穹。

就在這時,一陣清脆的腳步聲打破了寧靜。一個年約十歲的孩童蹦蹦跳跳地來到李玄身邊,他好奇地打量著老者,一雙大眼睛閃爍著求知的光芒。“老爺爺,您在看什麼書啊?”孩童問道。

李玄微微一笑,將手中的古籍輕輕合上,遞給了孩童。“這是一本關於‘道’的書,講的是天地間最深刻的道理。”他說。

孩童接過書,翻來覆去地看了幾遍,卻一臉茫然。“‘道’是什麼?我怎麼看不懂呢?”他疑惑地問。

李玄摸了摸孩童的頭,眼中閃過一絲複雜的神色。“‘道’啊,它可不是那麼容易懂的。有的人窮其一生,也未必能窺其一二。但你要記住,萬物皆有其道,道法自然,不可強求。”他說著,目光又投向了遠方,仿佛陷入了深深的回憶之中。

孩童似懂非懂地點了點頭,他捧著那本古籍,坐在老槐樹下,開始認真地翻閱起來。夕陽的餘暉灑在他的身上,為他鍍上了一層金色的光環,仿佛他便是那探尋“道”的使者,肩負著某種神聖的使命。

二

時光荏苒,轉眼間數十年過去了。當年的孩童已長成了一位風度翩翩的青年,而李玄也已是一位白髮如霜的老者。這一天,青年再次來到老槐樹下,他的手中握著那本已經破舊不堪的古籍。

“老爺爺,我又來了。”青年微笑著對李玄說。他的眼神中少了幾分當年的稚嫩,多了幾分成熟與深邃。

李玄抬起頭,看著眼前的青年,眼中閃過一絲驚喜。“是你啊,孩子。這麼多年了,你還在研究這本古籍嗎?”他問。

青年點了點頭,神色凝重。“我一直在尋找‘道’的蹤跡,可是越找越迷茫。有時我覺得自己仿佛已經觸摸到了它的邊緣,可轉眼間它又消失得無影無蹤。”他說著,眉頭緊鎖,顯得頗為苦惱。

李玄聞言,微微一笑。“孩子啊,你何必如此執著呢?‘道’本無形無象,它存在於萬物之中,卻又超脫于萬物之外。你越是強求,反而越是難以得見。不如放下心中的執念,順其自然,或許某一天你會突然領悟。”他說著,目光深遠,仿佛穿透了歲月的塵埃,看到了那遙不可及的“道”。

青年聞言,陷入了沉思。他回想起自己這些年來的經歷,確實如老者所說,每當他拚命追尋“道”的時候,它總是遙不可及;而當他放下執念,專注於生活本身時,卻仿佛能感受到某種微妙的觸動。

“老爺爺,您說的有道理。”青年恍然大悟地說,“或許是我太過執著了。我應該像您一樣,以一顆平常心去面對生活,去感受那無處不在的‘道’。”他說著,向李玄深深地鞠了一躬,然後轉身離去。

望著青年漸行漸遠的背影,李玄的眼中閃過一絲欣慰。他知道,這個年輕人已經走上了正確的道路。或許有一天,他會比自己更早地領悟那虛無縹緲的“道”。

三

歲月如梭,轉眼間又是數十年過去了。老槐樹下,李玄的身影已經消失不見,只留下了那棵見證了無數滄桑歲月的老樹。而當年的青年,如今也已是一位白髮蒼蒼的老者。他站在樹下,手中依舊握著那本破舊的古籍。

此時的他,已經不再是當年那個迷茫的青年。經過多年的領悟與實踐,他終於明白了“道”的真諦。他知道,“道”並不是什麼高深莫測的玄妙之物,而是存在於生活中的點點滴滴。它既是那初升的朝陽,也是那落日的餘暉;它既是那潺潺的溪水,也是那巍峨的山川。

老者輕輕地翻開古籍,看著那熟悉的文字,心中湧起一股莫名的感動。他知道,這些文字不僅僅是關於“道”的闡述,更是他這一生的見證與領悟。他將這些感悟融入了自己的生活之中,成為了他生命的一部分。

就在這時,一陣清脆的腳步聲再次打破了寧靜。一個年約十歲的孩童來到老者身邊,他好奇地打量著老者手中的古籍。“老爺爺,您在看什麼書啊?”孩童問道。他的眼神中閃爍著與當年那青年一樣的求知光芒。

老者微笑著將古籍遞給孩童。“這是一本關於‘道’的書,講的是天地間最深刻的道理。”他說著,目光中充滿了溫柔與期待。

孩童接過書,認真地翻閱起來。老者則靜靜地坐在一旁,望著那輪漸漸西沉的落日,心中充滿了寧靜與滿足。他知道,這個關於“道”的故事,將會繼續在這片土地上傳承下去。而他自己,也終將成為那無盡歲月中的一抹塵埃,與“道”同在,與天地同壽。

四

孩童名叫林逸,他自小便聰明伶俐,對世間萬物都充滿了好奇。自從從老者那裡得到那本關於“道”的古籍後,他便如獲至寶,整日沉浸在其中,試圖領悟那深不可測的奧秘。

然而,“道”豈是如此輕易便能領悟的?林逸雖然聰慧,但也免不了陷入迷茫與困惑之中。他時常捧著古籍,坐在老槐樹下,眉頭緊鎖,苦思冥想。

老者看在眼裡,急在心裡。他知道,林逸的執著與當年的自己何其相似。他害怕林逸也會像自己一樣,窮其一生都未能窺見“道”的真容。

於是,老者決定引導林逸走出迷茫。他帶著林逸走遍了山川大地,讓他去感受那自然界的壯美與神奇;他講述著人世間的悲歡離合,讓他去領悟那生命中的起伏與變遷。他告訴林逸,“道”並不是什麼遙不可及的存在,它就在你的身邊,就在你的心中。只要你用心去感受,去體會,你就能找到它。

在老者的引導下,林逸漸漸放下了心中的執念。他開始用一顆平常心去面對生活,去感受那無處不在的“道”。他看到了春日裡破土而出的嫩芽,感受到了夏日裡熾熱的陽光;他聽到了秋風中落葉的沙沙聲,觸摸到了冬日裡冰冷的雪花。

這些看似微不足道的瞬間,卻讓林逸的心靈得到了極大的觸動。他開始明白,“道”並不是什麼高深莫測的玄妙之物,而是存在於這些平凡而又真實的瞬間之中。它既是那生命的律動,也是那自然的法則;它既是那宇宙的奧秘,也是那人心的善惡。

五

終於有一天,當林逸再次坐在老槐樹下,捧著那本古籍時,他的心中突然湧起一股前所未有的明悟。他仿佛看到了那虛無縹緲的“道”,它就在自己的眼前,清晰可見。

他明白了,“道”是可道的,但並非恆定不變之道;名是可名的,但並非恆定不變之名。無名是萬物的開始,有名是萬物的根源。只有保持一顆無欲無求的心,才能觀察到那微妙的奧秘;只有保持一顆有欲有求的心,才能觀察到那事物的邊際。這兩者同出於一體,卻有著不同的名稱和概念。牠們玄妙而又玄妙,是天地間所有奧妙的門戶。

林逸激動地站起身來,他望著遠方的天際,眼中閃爍著堅定的光芒。他知道,自己已經找到了屬於自己的“道”,這條道路將指引著他走向更加廣闊的天地。

而此刻的老者,已經安詳地閉上了眼睛。他的嘴角掛著一絲滿足的微笑,仿佛看到了林逸的未來。他知道,這個關於“道”的故事,將會在林逸的手中繼續傳承下去。而他自己,也終於可以安心地離去,與“道”同在,與天地同壽。

1.悟道之歌

道之玄妙浩無邊,千言萬語難言全。

可道之道非恆道,瞬息萬變難捉摸。

名可名兮非恆名,虛名浮利盡成空。

萬物之始皆無名,有名之時已成形。

無名天地混沌初,有名萬物生其中。

靜觀宇宙心無欲,道之妙處自然明。

有欲觀之則有界,所徼之處多紛擾。

同出異名皆大道,本質相同名不同。

玄妙之門深似海,眾妙之門心自開。

道法自然無為勝,順應天地心自在。

眾生迷茫尋真諦,悟道之路多坎坷。

若能靜心悟大道,天地萬物皆明瞭。

道之奧秘無窮盡,探索之路永不止。

心懷敬畏心自謙,悟道之路更寬廣。

玄之又玄妙難言,心領神會方為真。

眾妙之門已開啟,逍遙自在任我行。

作者簡介:楊建偉,福建師範大學福清分校文法學院副教授,福州大學科學技術與社會研究所客座教授、海峽道教學院教授、北京民族醫藥文化研究促進會副秘書長、福清市臺聯會副會長兼秘書長;(臺灣)華夏群英新聞總編室主任記者。