3.《道德經》原文釋義和微小說及感言

2025-02-10 09:06 作者:杨建伟 來源:杨建伟 閱覽:

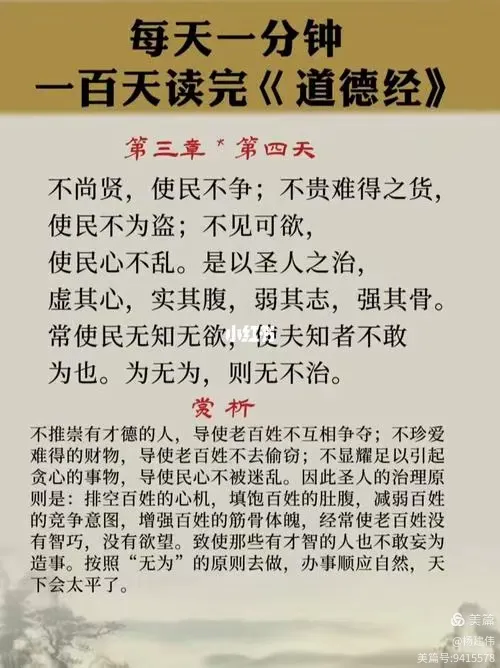

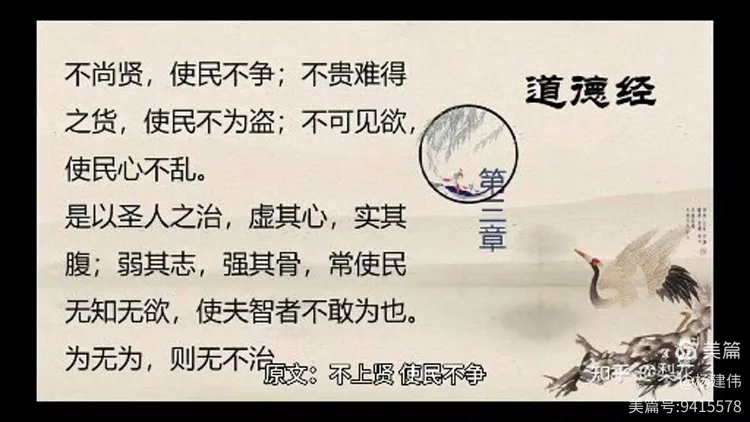

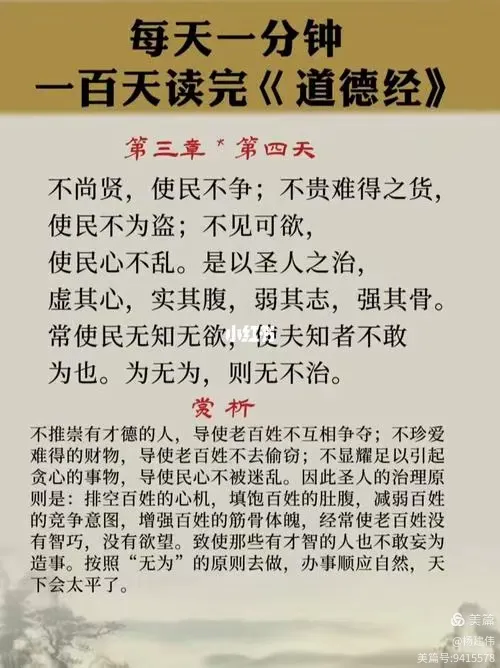

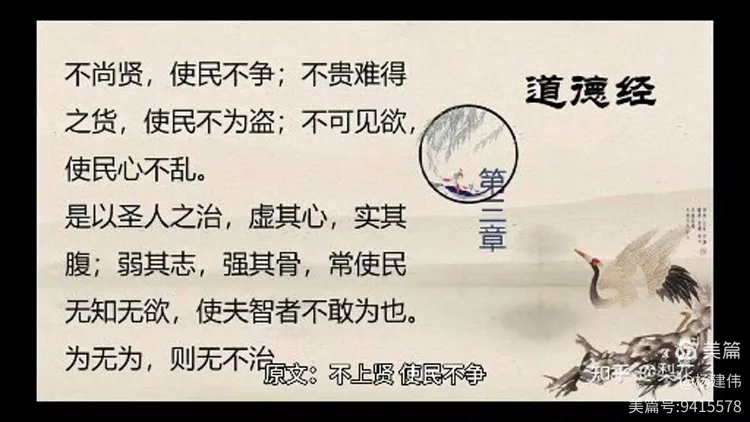

3 .原文:不尚賢,使民不爭;不貴難得之貨,使民不見可欲;使民心不亂。是以聖人之治,虛其心,實其腹,弱其志,強其骨。常使民無知無欲。使夫智者不敢為也。為無為,則無不治。

釋義:這一章主要講述了聖人之治的理念。聖人治理天下的方法,首先是消除社會上的攀比和競爭,避免民眾因為羨慕賢才和追求難得之物而產生紛亂和不安。他們應該追求的是內心的平靜和滿足,而不是外在的榮譽和物質。通過淨化民眾的心靈,滿足他們的基本需求,減弱他們的爭鬥之心,強健他們的身體,聖人能夠使社會保持和諧穩定。

聖人治下的社會,民眾應該是無知無欲的,這裡的「無知」並非指真的無知,而是指沒有過多的慾望和心機,保持淳樸和自然。在這樣的社會裡,有心計的人也不敢妄為,因為整個社會的氛圍是和平、公正和穩定的,沒有必要去勾心鬥角。

釋義:這一章主要講述了聖人之治的理念。聖人治理天下的方法,首先是消除社會上的攀比和競爭,避免民眾因為羨慕賢才和追求難得之物而產生紛亂和不安。他們應該追求的是內心的平靜和滿足,而不是外在的榮譽和物質。通過淨化民眾的心靈,滿足他們的基本需求,減弱他們的爭鬥之心,強健他們的身體,聖人能夠使社會保持和諧穩定。

聖人治下的社會,民眾應該是無知無欲的,這裡的「無知」並非指真的無知,而是指沒有過多的慾望和心機,保持淳樸和自然。在這樣的社會裡,有心計的人也不敢妄為,因為整個社會的氛圍是和平、公正和穩定的,沒有必要去勾心鬥角。

聖人治理天下的最終目標是實現「無為而治」,即不需要強制干預,社會自然能夠按照規律運行,達到和諧共處的狀態。這種治理方式強調順應自然、尊重規律,而不是強行干預和控制。

總之,《道德經》第03章強調了聖人之治的理念,即通過淨化心靈、滿足基本需求、減弱爭鬥之心、強健身體等方式,實現社會的和諧穩定。聖人治理天下的最終目標是實現「無為而治」,使社會自然運行,達到和諧共處的狀態。這種治理方式對於我們今天的社會仍然具有啟示意義,提醒我們在追求發展的同時,也要關注社會的和諧與人民的福祉。 《道德經》第三章

《道德經》第三章

聖治之下

第一章:雲隱初現

在古老的華夏大地上,隱匿著一個神秘而祥和的國度——雲隱國。這裡山川秀美,人民安居樂業,而統治這片土地的,並非世俗的君王,而是一位被譽為「聖人」的智者,名喚雲澈。

雲澈自幼便對《道德經》情有獨鍾,他深信聖人之治的真諦,立志將雲隱國打造成一個和諧共生的人間仙境。登基之日,他摒棄了一切繁華與喧囂,隻身站在國都的中央廣場上,向萬千子民許下了「無為而治,和諧共生」的莊嚴誓言。

第二章:變革之風

雲澈上任後,立即掀起了一場前所未有的變革。他頒布法令,禁止民間舉辦任何形式的才藝比拚和財富炫耀,鼓勵人們追求內心的平靜與滿足。他親自下田耕作,與民同樂,用實際行動詮釋著「知足常樂」的生活哲學。

然而,這場變革卻遭到了貴族和大臣們的質疑。他們習慣了權謀鬥爭,對雲澈的治理方式充滿了不解和懷疑。其中,有一位名叫蘇瑾的貴族子弟,更是對雲澈的變革心生不滿。

蘇瑾自幼聰明過人,心機深沉,他原本夢想著通過才華和謀略在朝堂上嶄露頭角。然而,雲澈的治理方式卻讓他失去了用武之地。他心中不滿,開始暗中策劃一場陰謀。

第三章:陰謀涌動

蘇瑾暗中勾結了一些同樣對雲澈不滿的貴族和大臣,他們計畫利用民間的不滿情緒,煽動一場叛亂。他們散布謠言,說雲澈的治理方式讓國家失去了活力,讓民眾變得愚昧無知。

一時間,謠言四起,社會開始出現動盪。一些不明真相的民眾被煽動,對雲澈的治理方式產生了質疑。雲隱國這片曾經的祥和之地,如今卻籠罩在了一片陰霾之下。

第四章:辯論之光

雲澈得知消息後,並沒有選擇用武力鎮壓。他深知,真正的治理不是靠武力,而是靠人心。於是,他決定用一場辯論來化解這場危機。

在國都的中央廣場上,雲澈與蘇瑾展開了一場激烈的辯論。雲澈引用《道德經》中的智慧,闡述了聖人之治的理念,強調了內心的平靜和滿足對於社會和諧的重要性。而蘇瑾則堅持認為,只有競爭和攀比才能激發人們的潛力,推動社會的進步。

辯論持續了數日,民眾們圍聚在廣場周圍,聆聽著兩位智者的爭論。雲澈的話語深邃而平和,他用自己的智慧和勇氣,逐漸打動了民眾的心。

第五章:聖治之勝

最終,雲澈用他那擲地有聲的話語贏得了民眾的信任和支持。他說:「真正的強大,不是外在的榮耀和物質,而是內心的寧靜和力量。只有當我們的心靈得到淨化,我們的社會才能真正和諧穩定。」

蘇瑾見狀,知道自己已經失去了民心。他無奈地垂下頭,承認了自己的錯誤。雲澈並沒有懲罰他,而是選擇寬恕了他,並任命他為負責教化民眾的官員。

這場危機過後,雲隱國更加堅定了聖人之治的理念。民眾們開始自覺地追求內心的平靜和滿足,社會變得更加和諧穩定。而雲澈也繼續著他的治理之路,用他的智慧和勇氣,書寫著雲隱國的傳奇。

第六章:聖王傳承

歲月流轉,雲隱國在雲澈的治理下,逐漸成為了一個人間仙境。民眾們安居樂業,社會和諧共處。而雲澈也因其卓越的治理成就,被後世尊稱為「聖王」。

他的治理理念和方式,如同璀璨的星辰,照亮了後世統治者的道路。他們紛紛效仿雲澈,追求聖人之治,努力將自己的國家打造成和諧共生的美好家園。而雲澈的名字,也永遠鐫刻在了雲隱國的歷史長河中,成為了後世傳頌的佳話。 3.聖治之道

3.聖治之道

聖治之道韻悠長,不尚賢名心自藏。

民無爭鬥樂陶陶,不貴難得欲無疆。

虛其心志無紛擾,實其腹中飽且康。

弱志強筋身健壯,清心寡慾福綿長。

常使民心無妄想,清淨無為道自彰。

智者不敢輕妄動,因循自然德自香。

為無為兮心自定,順應天道步無疆。

則無不治心自照,大道至簡理自詳。

聖治之道貴無為,民心向善樂未央。

不爭不奪心無絆,無欲無求意自揚。

虛懷若谷心自廣,強健體魄壽無疆。

大道至簡心自領,聖治之理永流芳。

聖人治理天下的最終目標是實現「無為而治」,即不需要強制干預,社會自然能夠按照規律運行,達到和諧共處的狀態。這種治理方式強調順應自然、尊重規律,而不是強行干預和控制。

總之,《道德經》第03章強調了聖人之治的理念,即通過淨化心靈、滿足基本需求、減弱爭鬥之心、強健身體等方式,實現社會的和諧穩定。聖人治理天下的最終目標是實現「無為而治」,使社會自然運行,達到和諧共處的狀態。這種治理方式對於我們今天的社會仍然具有啟示意義,提醒我們在追求發展的同時,也要關注社會的和諧與人民的福祉。

聖治之下

第一章:雲隱初現

在古老的華夏大地上,隱匿著一個神秘而祥和的國度——雲隱國。這裡山川秀美,人民安居樂業,而統治這片土地的,並非世俗的君王,而是一位被譽為「聖人」的智者,名喚雲澈。

雲澈自幼便對《道德經》情有獨鍾,他深信聖人之治的真諦,立志將雲隱國打造成一個和諧共生的人間仙境。登基之日,他摒棄了一切繁華與喧囂,隻身站在國都的中央廣場上,向萬千子民許下了「無為而治,和諧共生」的莊嚴誓言。

第二章:變革之風

雲澈上任後,立即掀起了一場前所未有的變革。他頒布法令,禁止民間舉辦任何形式的才藝比拚和財富炫耀,鼓勵人們追求內心的平靜與滿足。他親自下田耕作,與民同樂,用實際行動詮釋著「知足常樂」的生活哲學。

然而,這場變革卻遭到了貴族和大臣們的質疑。他們習慣了權謀鬥爭,對雲澈的治理方式充滿了不解和懷疑。其中,有一位名叫蘇瑾的貴族子弟,更是對雲澈的變革心生不滿。

蘇瑾自幼聰明過人,心機深沉,他原本夢想著通過才華和謀略在朝堂上嶄露頭角。然而,雲澈的治理方式卻讓他失去了用武之地。他心中不滿,開始暗中策劃一場陰謀。

第三章:陰謀涌動

蘇瑾暗中勾結了一些同樣對雲澈不滿的貴族和大臣,他們計畫利用民間的不滿情緒,煽動一場叛亂。他們散布謠言,說雲澈的治理方式讓國家失去了活力,讓民眾變得愚昧無知。

一時間,謠言四起,社會開始出現動盪。一些不明真相的民眾被煽動,對雲澈的治理方式產生了質疑。雲隱國這片曾經的祥和之地,如今卻籠罩在了一片陰霾之下。

第四章:辯論之光

雲澈得知消息後,並沒有選擇用武力鎮壓。他深知,真正的治理不是靠武力,而是靠人心。於是,他決定用一場辯論來化解這場危機。

在國都的中央廣場上,雲澈與蘇瑾展開了一場激烈的辯論。雲澈引用《道德經》中的智慧,闡述了聖人之治的理念,強調了內心的平靜和滿足對於社會和諧的重要性。而蘇瑾則堅持認為,只有競爭和攀比才能激發人們的潛力,推動社會的進步。

辯論持續了數日,民眾們圍聚在廣場周圍,聆聽著兩位智者的爭論。雲澈的話語深邃而平和,他用自己的智慧和勇氣,逐漸打動了民眾的心。

第五章:聖治之勝

最終,雲澈用他那擲地有聲的話語贏得了民眾的信任和支持。他說:「真正的強大,不是外在的榮耀和物質,而是內心的寧靜和力量。只有當我們的心靈得到淨化,我們的社會才能真正和諧穩定。」

蘇瑾見狀,知道自己已經失去了民心。他無奈地垂下頭,承認了自己的錯誤。雲澈並沒有懲罰他,而是選擇寬恕了他,並任命他為負責教化民眾的官員。

這場危機過後,雲隱國更加堅定了聖人之治的理念。民眾們開始自覺地追求內心的平靜和滿足,社會變得更加和諧穩定。而雲澈也繼續著他的治理之路,用他的智慧和勇氣,書寫著雲隱國的傳奇。

第六章:聖王傳承

歲月流轉,雲隱國在雲澈的治理下,逐漸成為了一個人間仙境。民眾們安居樂業,社會和諧共處。而雲澈也因其卓越的治理成就,被後世尊稱為「聖王」。

他的治理理念和方式,如同璀璨的星辰,照亮了後世統治者的道路。他們紛紛效仿雲澈,追求聖人之治,努力將自己的國家打造成和諧共生的美好家園。而雲澈的名字,也永遠鐫刻在了雲隱國的歷史長河中,成為了後世傳頌的佳話。

聖治之道韻悠長,不尚賢名心自藏。

民無爭鬥樂陶陶,不貴難得欲無疆。

虛其心志無紛擾,實其腹中飽且康。

弱志強筋身健壯,清心寡慾福綿長。

常使民心無妄想,清淨無為道自彰。

智者不敢輕妄動,因循自然德自香。

為無為兮心自定,順應天道步無疆。

則無不治心自照,大道至簡理自詳。

聖治之道貴無為,民心向善樂未央。

不爭不奪心無絆,無欲無求意自揚。

虛懷若谷心自廣,強健體魄壽無疆。

大道至簡心自領,聖治之理永流芳。

作者簡介:楊建偉,福建師範大學福清分校文法學院副教授,福州大學科學技術與社會研究所客座教授、海峽道教學院教授、北京民族醫藥文化研究促進會副秘書長、福清市臺聯會副會長兼秘書長;(臺灣)華夏群英新聞總編室主任記者。