13.《道德經》原文、釋義和微小說及詩歌感言

2025-02-19 21:06 作者:杨建伟 來源:杨建伟 閱覽:

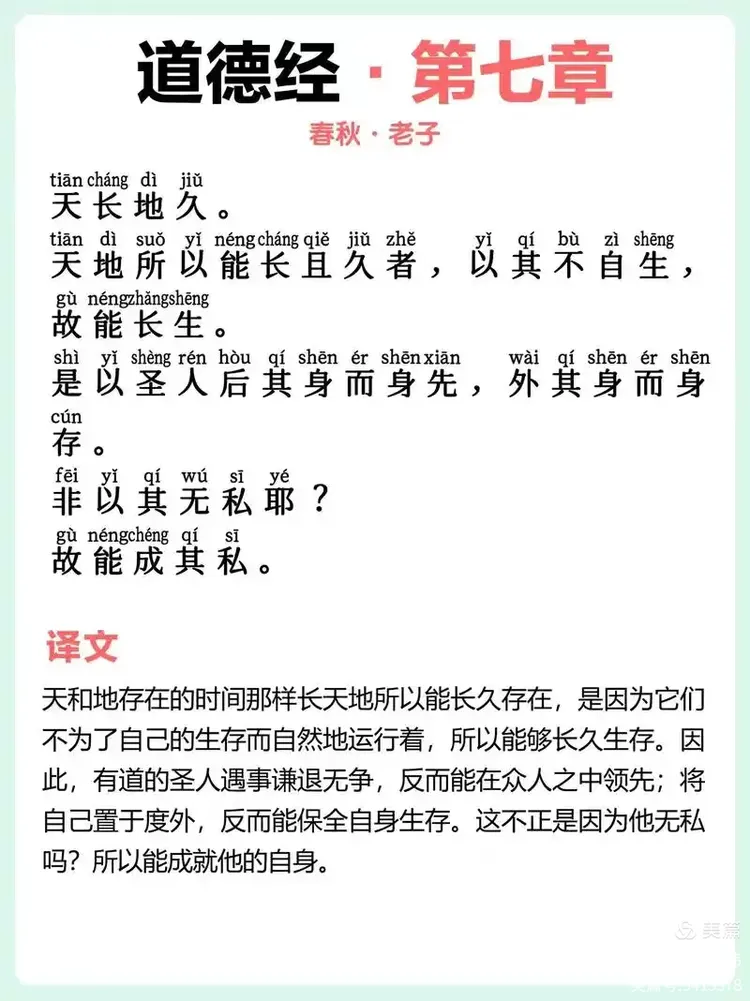

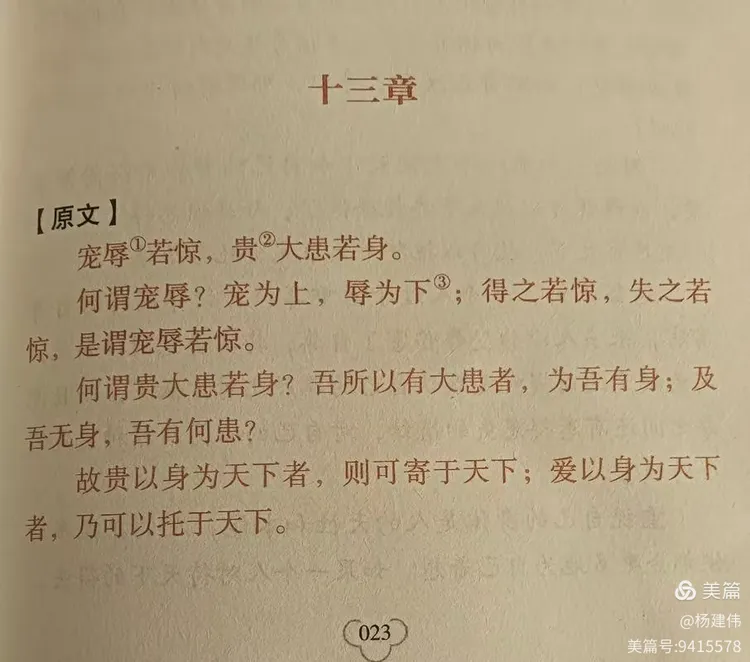

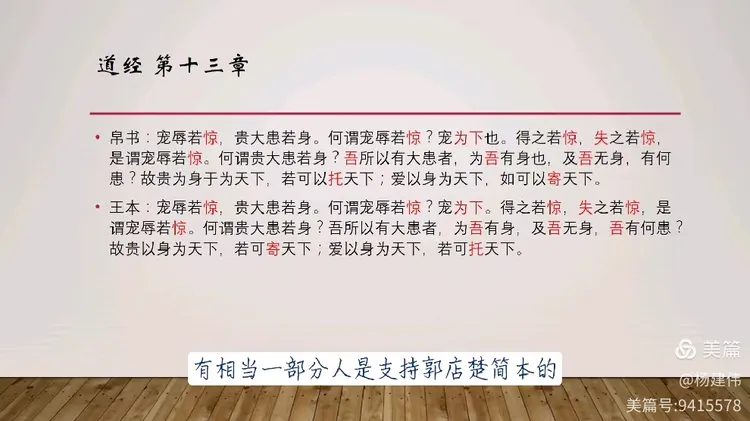

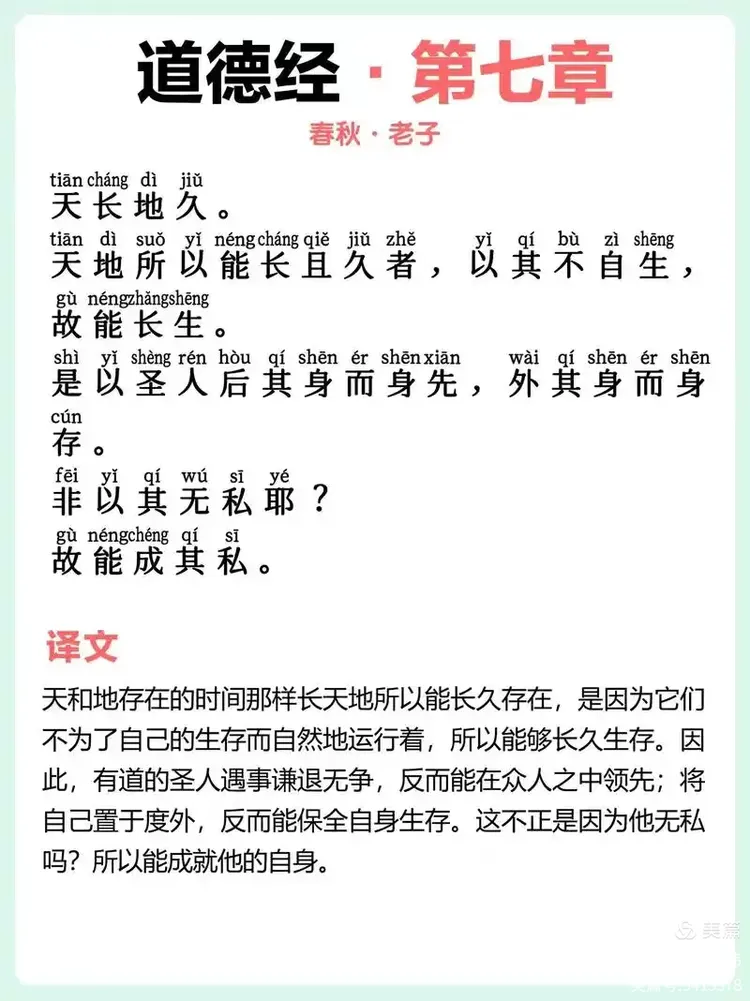

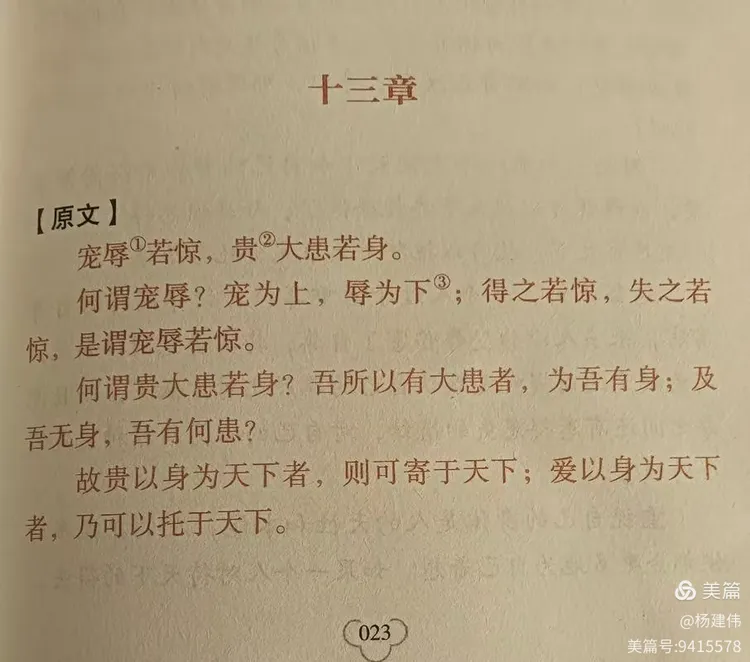

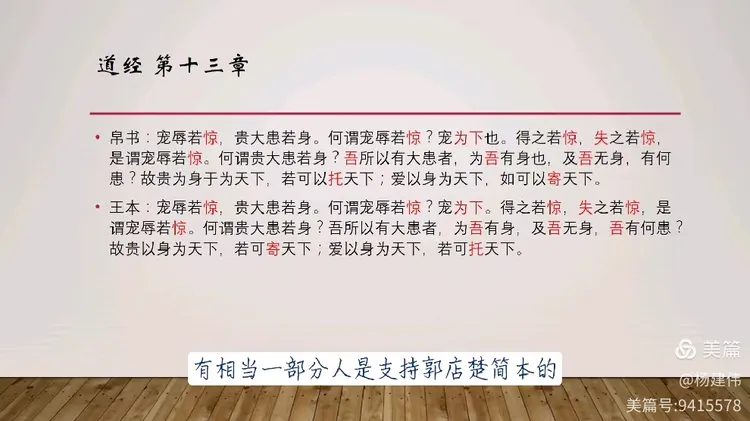

《道德經》第十一三章原文:寵辱不驚,貴大患若身。何謂寵辱若驚?寵為下,得之若驚,失之若驚,是謂寵辱不驚。何謂貴大患若身?吾所以有大患者,為吾有身,及吾無身,吾有何患?故貴以身為天下者,則可以寄於天下。愛以身為天下者,若可以托於天下。

釋義:一般人對突然受寵、受到表揚或嘉獎就驚喜萬分,一旦受辱就感覺到驚慌、恐怖與煩惱,得到與失去會帶給心靈極大的震動。為什麼會有這樣大的震動呢?因為有「我」的存在。如沒有「我」,忘我無欲,就不存在這樣驚喜、驚恐的心態。一切寵辱與我無緣,我只想為眾生謀幸福,不把自己放在眾生幸福的前面。只有這樣的人,才可以寄託天下,才能擔此大任。所以,如果人民把治理天下的權力託付給我,那麼,我一定以貴己之心貴天下人民。如果人民把謀求福利的希望寄託於我,那麼,我一定以愛己之心愛天下人民。

釋義:一般人對突然受寵、受到表揚或嘉獎就驚喜萬分,一旦受辱就感覺到驚慌、恐怖與煩惱,得到與失去會帶給心靈極大的震動。為什麼會有這樣大的震動呢?因為有「我」的存在。如沒有「我」,忘我無欲,就不存在這樣驚喜、驚恐的心態。一切寵辱與我無緣,我只想為眾生謀幸福,不把自己放在眾生幸福的前面。只有這樣的人,才可以寄託天下,才能擔此大任。所以,如果人民把治理天下的權力託付給我,那麼,我一定以貴己之心貴天下人民。如果人民把謀求福利的希望寄託於我,那麼,我一定以愛己之心愛天下人民。

根據《道德經》第十三章內容創作微小說

根據《道德經》第十三章內容創作微小說

在古老的村落邊緣,住著一位名叫李逸的智者。他年歲雖高,但眼神中閃爍著不滅的智慧之光。村中無論老少,皆尊稱他為「逸老」,不僅因他的學識淵博,更因他那份超脫世俗的心態。

一日,村中來了位外鄉的旅人,聽聞逸老之名,特來求教。旅人問道:「世間人皆追求榮寵,畏懼辱沒,如何能做到寵辱不驚?」

逸老微微一笑,領著旅人來到村後的一片竹林。竹影婆娑,風過有聲,卻不見竹葉有絲毫慌亂。「你看這竹子,」逸老緩緩開口,「風雨來時,它不強求抵抗,亦不逃避,只是隨風搖曳,寵辱不驚。人亦當如此,得寵時不狂喜,失寵時不沮喪,心如止水,方能見真我。」

旅人若有所思,又問:「那『貴大患若身』又是何意?」

逸老閉目沉思片刻,道:「世人之所以有大患,皆因執著于這個『身』字。身體是載體,卻也是束縛。當你過分在意自身的得失、安危,便易生憂懼。但若你能將自身視為天下的一部分,以天下為己任,那時,你的憂愁便不再是個人的憂愁,而是與萬物同呼吸,共命運。如此,何患之有?」

說著,逸老輕輕拍了拍身旁的一株竹子,仿佛在與它對話。「吾所以有大患者,為吾有身。若吾能無我,融于這竹林,這山川,這天地,試問,吾還有何患?」

旅人聽後,心中豁然開朗,仿佛看到了一片新的天地。他恭敬地向逸老行禮,道:「先生之言,如明燈照心,使我明白了何為真正的超脫與自在。從今往後,我願以身為天下,心懷大愛,行走於世。」

逸老笑著點頭,目送旅人遠去,心中暗自欣慰。他知道,又有一顆心靈,在這紛擾的世界中,找到了屬於自己的寧靜之道。而他自己,依舊坐在這片竹林下,寵辱不驚,貴大患若身,靜靜地守護著這片土地,以及那些來來往往,尋求心靈歸宿的靈魂。 悟道行

悟道行

寵辱不驚心自寧,貴身大患若浮萍。

何為寵辱能驚擾?得失憂喜夢難醒。

寵為下時心難定,患得患失情難平。

若能悟透此中理,寵辱不驚心自明。

貴身天下寄蒼生,胸懷壯志氣凌雲。

身外之物皆不足,唯有此身最可珍。

放下私念為天下,心繫蒼生忘自身。

寄身天下無私念,方顯人間大義真。

愛身天下情似海,願為蒼生獻微力。

此身雖微心卻廣,願為天下謀福祉。

道德經中藏真諦,修身齊家治國本。

若能悟透其中意,逍遙自在樂無垠。

心懷天下志氣昂,道德經中尋方向。

願君常誦道德經,共築人間美好夢。

在古老的村落邊緣,住著一位名叫李逸的智者。他年歲雖高,但眼神中閃爍著不滅的智慧之光。村中無論老少,皆尊稱他為「逸老」,不僅因他的學識淵博,更因他那份超脫世俗的心態。

一日,村中來了位外鄉的旅人,聽聞逸老之名,特來求教。旅人問道:「世間人皆追求榮寵,畏懼辱沒,如何能做到寵辱不驚?」

逸老微微一笑,領著旅人來到村後的一片竹林。竹影婆娑,風過有聲,卻不見竹葉有絲毫慌亂。「你看這竹子,」逸老緩緩開口,「風雨來時,它不強求抵抗,亦不逃避,只是隨風搖曳,寵辱不驚。人亦當如此,得寵時不狂喜,失寵時不沮喪,心如止水,方能見真我。」

旅人若有所思,又問:「那『貴大患若身』又是何意?」

逸老閉目沉思片刻,道:「世人之所以有大患,皆因執著于這個『身』字。身體是載體,卻也是束縛。當你過分在意自身的得失、安危,便易生憂懼。但若你能將自身視為天下的一部分,以天下為己任,那時,你的憂愁便不再是個人的憂愁,而是與萬物同呼吸,共命運。如此,何患之有?」

說著,逸老輕輕拍了拍身旁的一株竹子,仿佛在與它對話。「吾所以有大患者,為吾有身。若吾能無我,融于這竹林,這山川,這天地,試問,吾還有何患?」

旅人聽後,心中豁然開朗,仿佛看到了一片新的天地。他恭敬地向逸老行禮,道:「先生之言,如明燈照心,使我明白了何為真正的超脫與自在。從今往後,我願以身為天下,心懷大愛,行走於世。」

逸老笑著點頭,目送旅人遠去,心中暗自欣慰。他知道,又有一顆心靈,在這紛擾的世界中,找到了屬於自己的寧靜之道。而他自己,依舊坐在這片竹林下,寵辱不驚,貴大患若身,靜靜地守護著這片土地,以及那些來來往往,尋求心靈歸宿的靈魂。

寵辱不驚心自寧,貴身大患若浮萍。

何為寵辱能驚擾?得失憂喜夢難醒。

寵為下時心難定,患得患失情難平。

若能悟透此中理,寵辱不驚心自明。

貴身天下寄蒼生,胸懷壯志氣凌雲。

身外之物皆不足,唯有此身最可珍。

放下私念為天下,心繫蒼生忘自身。

寄身天下無私念,方顯人間大義真。

愛身天下情似海,願為蒼生獻微力。

此身雖微心卻廣,願為天下謀福祉。

道德經中藏真諦,修身齊家治國本。

若能悟透其中意,逍遙自在樂無垠。

心懷天下志氣昂,道德經中尋方向。

願君常誦道德經,共築人間美好夢。

作者簡介:楊建偉,福建師範大學福清分校文法學院副教授,福州大學科學技術與社會研究所客座教授、海峽道教學院教授、北京民族醫藥文化研究促進會副秘書長、福清市臺聯會副會長兼秘書長;(臺灣)華夏群英新聞總編室主任記者。