15.《道德經》原文、釋義和微小說及詩歌感言

2025-02-21 21:01 作者:杨建伟 來源:杨建伟 閱覽:

原文

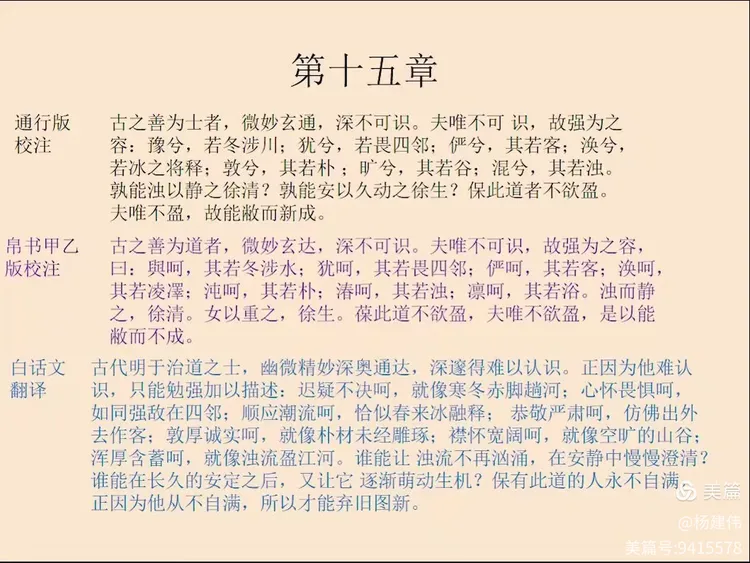

古之善為士者,微妙玄通,深不可識。夫唯不可識,故強為之容:豫兮,若冬涉川;猶兮,若畏四鄰;儼兮,其若客;渙兮,若冰之將釋;敦兮,其若朴;曠兮,其若谷;混兮,其若濁。孰能濁以止,靜之徐清?孰能安以久,動之徐生?保此道者不欲盈,夫唯不盈,故能蔽而新成。

釋義

古之善為士者,微妙玄通,深不可識:古時候善於行道的人,微妙通達,深刻玄遠,不是一般人可以理解的。

夫唯不可識,故強為之容:正因為難以認識,所以要勉強作形容。

豫兮,若冬涉川:小心謹慎啊,好像冬天踩著水過河。形容他們行事遲疑慎重,如履薄冰。

猶兮,若畏四鄰:警覺戒備啊,好像防備著鄰國的進攻。表現出他們的警覺和戒惕之心。

儼兮,其若客:恭敬鄭重啊,好像要去赴宴做客。他們待人接物莊重得體,如同賓客一般。

渙兮,若冰之將釋:行動洒脫啊,好像冰塊緩緩消融。形容他們處事從容不迫,心態豁達。

敦兮,其若朴:純樸厚道啊,好像沒有經過加工的原料。他們本質淳樸,沒有華而不實的脩飾。

曠兮,其若谷:曠遠豁達啊,好像深幽的山谷。他們的心胸開闊,能包容萬物。

混兮,其若濁:渾厚寬容啊,好像不清的濁水。雖然外表看似渾濁,但內心卻清澈透明。

孰能濁以止,靜之徐清:誰能在混濁中保持本心的澄明?能注意守靜就能漸趨本心的澄明。在紛擾的環境中保持內心的平靜和清明是非常難得的。

孰能安以久,動之徐生:哪些人能使安穩得到長久的維持?懂得靈動權變就能漸得長久的安穩。在安穩的環境中保持適度的變化和創新,才能保持長久的活力。

保此道者不欲盈:保持這種生存方式的基本點就是不去追求「無不具足」。他們不會過於追求完滿和極致。

夫唯不盈,故能蔽而新成:正因為沒有「無不具足」,所以能歷久而常新。他們不會因為自滿而停滯不前,而是能夠不斷去故更新,實現自我超越。

這一章通過對古代善於行道之人的描繪,展現了他們微妙玄通、深不可識的智慧和境界。同時,也傳達了一種保持內心平靜、不追求完滿、不斷去故更新的生活哲學。

在古老的中國哲學中,有一則寓言故事,講述了一位名叫老子的智者,他站在山川之間,凝視著潺潺流水,對身邊的弟子們說:「天下之水,莫柔於水,然而攻堅強者,莫之能勝,以其無以易之。弱之勝強,柔之勝剛,天下莫不知,莫能行。」這則故事,不僅是對水之特性的描繪,更是對《道德經》第十五章中「微妙玄通」之道的一次生動詮釋。在這章經文裡,老子以「古之善為士者」為典範,揭示了道的深邃與不可捉摸,以及如何通過內在修養達到「蔽而新成」的境界。本文將圍繞這一主題,探討在紛繁複雜的世界中,如何保持內心的微妙玄通,于混沌中尋得清新與生成。

微妙玄通,是道家哲學中對於「道」的一種深刻理解。它強調的是一種超脫世俗、洞察萬物本質的智慧與境界。正如老子所言,「古之善為士者,微妙玄通,深不可識」。這些得道之士,他們的內心如同深邃的宇宙,既包容又神秘,既混沌又清晰。他們行事不拘一格,卻總能順應自然,達到與天地合一的境界。這種微妙玄通,不僅是對外在世界的深刻理解,更是對內心世界的極致探索。它要求我們在面對複雜多變的社會環境時,能夠保持一顆平靜而敏銳的心,洞察事物的本質,把握事物發展的規律。

那麼,如何在日常生活中踐行這種微妙玄通之道呢?首先,我們需要學會「豫兮,若冬涉川」。在人生的旅途中,我們時常會遇到各種困難和挑戰,就如同冬天涉水過河一般,需要謹慎而小心。這時,保持一顆預見性的心,對可能遇到的問題有充分的預估和準備,便能在困境中遊刃有餘。正如企業家在經營過程中,需要時刻關注市場動態,預見行業趨勢,才能在競爭中立於不敗之地。這種預見性,正是微妙玄通之道在日常生活中的一種體現。

其次,「孰能濁以止,靜之徐清」。在紛繁複雜的世界中,我們很容易被各種雜念和慾望所困擾,內心變得渾濁不堪。然而,真正的智者懂得如何通過靜心來澄清內心的雜質。他們懂得在忙碌之餘,給自己留一片寧靜的空間,讓心靈得以沉澱和淨化。就像一杯渾濁的水,只有靜置下來,才能慢慢變得清澈透明。同樣,我們的內心也需要這樣的靜謐時刻,去反思、去自省、去淨化。只有這樣,我們才能在混沌中尋得清新,保持內心的純淨與明澈。

再者,「孰能安以久,動之徐生」。在追求目標的道路上,我們往往急於求成,希望一蹴而就。然而,真正的成功往往需要時間的積累和沉澱。就像一棵樹,只有經過歲月的洗禮,才能茁壯成長;一個人也只有經過長期的努力和堅持,才能實現自己的夢想。因此,在追求目標的過程中,我們需要保持一顆安定的心,不急不躁,穩步前行。只有這樣,我們才能在動盪不安的世界中,找到屬於自己的節奏和步伐,實現生命的慢慢生長。

綜上所述,微妙玄通之道不僅是對外在世界的深刻理解與洞察,更是對內心世界的極致探索與修煉。它要求我們在面對複雜多變的社會環境時,能夠保持預見性、靜心和安定這三種品質。預見性讓我們在困境中遊刃有餘;靜心讓我們在混沌中尋得清新;安定則讓我們在動盪中穩步前行。只有真正掌握了這三種品質,我們才能在人生的道路上走得更遠、更穩、更精彩。

回顧全文,微妙玄通之道其實就隱藏在我們日常生活的點點滴滴之中。它教會我們如何在紛繁複雜的世界中保持內心的平靜與敏銳;如何在困境中保持預見性;如何在混沌中尋得清新;如何在動盪中穩步前行。這不僅是一種智慧與境界的追求,更是一種生活方式的選擇。讓我們在未來的日子里,以微妙玄通之道為指引,不斷探索、不斷前行、不斷超越自我,共同書寫屬於我們自己的精彩人生篇章。

雲澈的生活簡單而神秘,他每日清晨必至村頭老柳樹下,閉目靜坐,仿佛在與天地對話。他的動作輕柔而微妙,如同冬日裡輕輕踏過冰封的河面,既小心翼翼又充滿自信——豫兮,若冬涉川。

面對村中的紛擾,雲澈總是保持著一種超然的態度,既不親近也不疏遠,就像是對四周的環境既敬畏又溫和——猶兮,若畏四鄰。當有外客來訪,他待之以禮,卻又不失自我,如同一位暫居的旅人——儼兮,其若客。

春日裡,冰雪消融,萬物復蘇,雲澈的笑容也如那初解的冰河,溫暖而明媚——渙兮,若冰之將釋。他的心地淳樸,不加雕飾,如同未經砍伐的原木——敦兮,其若朴。

面對生活的起落,雲澈的心胸寬廣如山谷,能容萬物,不為外物所動——曠兮,其若谷。而他的智慧,則像是那混沌未分的宇宙,看似不明,實則蘊含無限可能——混兮,其若濁。

村民們常常好奇,雲澈是如何做到在亂世中保持內心的平靜與清晰的?雲澈笑而不語,只是指著村邊那條清澈的小溪說:「孰能濁以止,靜之徐清?唯有讓心如水,雖經波瀾,終歸於清。」

又有人問,如何才能在這變幻莫測的世界中尋得長久安寧?雲澈望向遠方,緩緩道:「孰能安以久,動之徐生?唯有順應自然,動靜之間,生機盎然。」

雲澈的一生,就是對這個「道」的最好詮釋。他從不追求圓滿,因為他深知「夫唯不盈,故能蔽而新成」。在每一次的放下與接納中,雲澈的生命之樹常青,智慧之光不滅,成為了後人心中永恆的燈塔。

古士微妙玄通藏,深不可識妙難量。

豫兮冬涉川流急,猶兮畏鄰步彷徨。

儼兮若客恭且敬,渙兮冰釋心舒暢。

敦兮質樸無華彩,曠兮虛懷若谷廣。

混兮濁世難厘清,靜之徐清心自明。

安以久居思動念,動之徐生機勃興。

保道不欲盈滿溢,謙卑自守心空靈。

唯因不盈能蔽舊,新成之道自然生。

道德深邃如海闊,玄妙難言意自酌。

善為士者心如水,應物不迷任起落。

濁止靜清心自定,安久動生趣無窮。

道法自然常保守,蔽舊新成永無窮。

作者簡介:楊建偉,福建師範大學福清分校文法學院副教授,福州大學科學技術與社會研究所客座教授、海峽道教學院教授、北京民族醫藥文化研究促進會副秘書長、福清市臺聯會副會長兼秘書長;(臺灣)華夏群英新聞總編室主任記者。