17.《道德經》原文、釋義和微小說及詩歌感言

2025-02-23 15:45 作者:杨建伟 來源:杨建伟 閱覽:

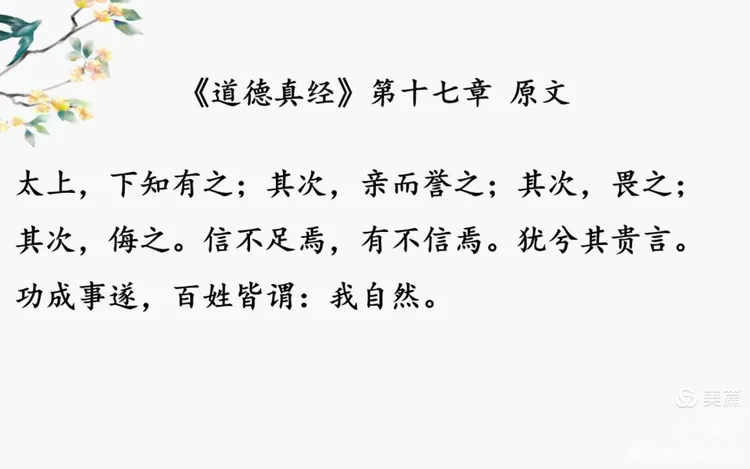

原文

太上,下知有之;其次,親之譽之;其次,畏之;其次,侮之。信不足焉,有不信焉。猶兮其貴言。功成事遂,百姓皆謂我自然。 釋義

釋義

宇宙中的最高級上下層關係,是下層僅僅知道上層的存在。其次,是上下層相互親近,下層讚譽上層。再次,上層讓下層感到害怕。最次,上層讓下層反感咒罵。語言是如此貧瘠,無法表達出所有的內涵,所以不能過於依賴語言。因此,用語言表達的時候要慎之又慎。最高明的影響,就是做好一切之後,百姓都說,這就是我本來的樣子,這就是我天生的啊。

老子在本章中首先提出了四種不同的上下層關係,層次由高到低。他認為,最高級的關係,是「道」于萬物的關係,「道」無心無欲,無所不包,不會橫加干涉萬物,只是靜靜地看著萬物自然生長。聖人懷著一顆「道心」,「以輔萬物之自然而不敢為」,同「道」一樣,輔助萬物自然生長。而普通人存有私心,喜歡干涉萬物,喜歡領導萬物,喜歡獲得萬物,然後就會出現上述的四種關係。 根據《道德經》第十七章節創作微小說

根據《道德經》第十七章節創作微小說

在遙遠的古國里,有一位智慧而深沉的君主,人稱「太上」。他治國不以威權壓人,而是以身作則,順應天道,讓百姓在無形中感受到他的存在與智慧。在他的治理下,國家繁榮昌盛,百姓安居樂業,卻很少有人直接談論起他,因為太上之治,如春風化雨,潤物無聲。

在這個國家的鄰國,有四位不同風格的君主,他們分別代表著四種不同的治國理念。

第一位君主,以親民著稱,他常深入民間,與百姓同吃同住,贏得了百姓的愛戴與讚譽。每當他出行,總是伴隨著歡呼與掌聲,百姓親切地稱他為「親譽之君」。

第二位君主,則是以嚴刑峻法維持秩序,他的威嚴讓人心生敬畏。在他的統治下,雖然社會安定,但百姓心中總有一份難以言說的距離感,他們敬畏他,卻也疏遠他,稱他為「畏之君」。

第三位君主,則是傲慢且昏庸,他無視民生疾苦,沉迷於個人的享樂之中。百姓對他的不滿日益累積,最終化為輕蔑與侮辱,私下裡稱他為「侮之君」。

而太上之國,則完全不同。太上深知,真正的治理不在於外在的強制或表面的親和,而在於內心的信服與自然的順應。他很少發布命令,更少用言語去教導,而是通過自己的行為示範,讓百姓看到什麼是真正的善治。因此,在太上之國,百姓們往往說:「這一切,都是自然而然發生的,仿佛本就如此。」

一日,四國的使者相聚於一堂,交流治國之道。當談及太上之國時,其他三國的使者無不露出羨慕之情。他們發現,太上之國無需嚴苛的法律,也無需頻繁的政令,更無需君主的親自干預,一切便自然而然地井然有序,百姓安居樂業,仿佛整個國家都沐浴在一種無形的和諧之中。

「信不足焉,有不信焉。」一位使者感嘆道,「太上之國之所以如此,是因為太上之治,讓百姓從內心深處信服,無需外在的強制。而我們,或許還應該學習如何『貴言』,讓治理更加自然,更加順應民心。」

故事傳開後,四國的君主都開始反思自己的治國方式,而太上之國,則繼續以它那不著痕跡的智慧,引領著百姓走向更加美好的未來。在那裡,功成事遂,百姓皆謂:「我自然。」 17.論治道

17.論治道

太上治民民不知,下安無事樂雍熙。

親之譽者聲名顯,畏者心憂勢已危。

侮者民怨終難久,信失天下道難支。

猶兮貴言行須慎,功遂事成民自怡。

治道高深妙理藏,太和無為化四方。

親譽雖揚非久計,畏威難立德難彰。

侮民之道非正道,信義為基業自昌。

貴言猶兮行有則,自然功成頌聲揚。

百姓安居樂土疆,太平盛世享安康。

功成事遂皆天道,自然無為民自強。

治國有方民自化,君賢德厚世無疆。

願言天下皆如此,太平永駐樂綿長。

太上,下知有之;其次,親之譽之;其次,畏之;其次,侮之。信不足焉,有不信焉。猶兮其貴言。功成事遂,百姓皆謂我自然。

宇宙中的最高級上下層關係,是下層僅僅知道上層的存在。其次,是上下層相互親近,下層讚譽上層。再次,上層讓下層感到害怕。最次,上層讓下層反感咒罵。語言是如此貧瘠,無法表達出所有的內涵,所以不能過於依賴語言。因此,用語言表達的時候要慎之又慎。最高明的影響,就是做好一切之後,百姓都說,這就是我本來的樣子,這就是我天生的啊。

老子在本章中首先提出了四種不同的上下層關係,層次由高到低。他認為,最高級的關係,是「道」于萬物的關係,「道」無心無欲,無所不包,不會橫加干涉萬物,只是靜靜地看著萬物自然生長。聖人懷著一顆「道心」,「以輔萬物之自然而不敢為」,同「道」一樣,輔助萬物自然生長。而普通人存有私心,喜歡干涉萬物,喜歡領導萬物,喜歡獲得萬物,然後就會出現上述的四種關係。

在遙遠的古國里,有一位智慧而深沉的君主,人稱「太上」。他治國不以威權壓人,而是以身作則,順應天道,讓百姓在無形中感受到他的存在與智慧。在他的治理下,國家繁榮昌盛,百姓安居樂業,卻很少有人直接談論起他,因為太上之治,如春風化雨,潤物無聲。

在這個國家的鄰國,有四位不同風格的君主,他們分別代表著四種不同的治國理念。

第一位君主,以親民著稱,他常深入民間,與百姓同吃同住,贏得了百姓的愛戴與讚譽。每當他出行,總是伴隨著歡呼與掌聲,百姓親切地稱他為「親譽之君」。

第二位君主,則是以嚴刑峻法維持秩序,他的威嚴讓人心生敬畏。在他的統治下,雖然社會安定,但百姓心中總有一份難以言說的距離感,他們敬畏他,卻也疏遠他,稱他為「畏之君」。

第三位君主,則是傲慢且昏庸,他無視民生疾苦,沉迷於個人的享樂之中。百姓對他的不滿日益累積,最終化為輕蔑與侮辱,私下裡稱他為「侮之君」。

而太上之國,則完全不同。太上深知,真正的治理不在於外在的強制或表面的親和,而在於內心的信服與自然的順應。他很少發布命令,更少用言語去教導,而是通過自己的行為示範,讓百姓看到什麼是真正的善治。因此,在太上之國,百姓們往往說:「這一切,都是自然而然發生的,仿佛本就如此。」

一日,四國的使者相聚於一堂,交流治國之道。當談及太上之國時,其他三國的使者無不露出羨慕之情。他們發現,太上之國無需嚴苛的法律,也無需頻繁的政令,更無需君主的親自干預,一切便自然而然地井然有序,百姓安居樂業,仿佛整個國家都沐浴在一種無形的和諧之中。

「信不足焉,有不信焉。」一位使者感嘆道,「太上之國之所以如此,是因為太上之治,讓百姓從內心深處信服,無需外在的強制。而我們,或許還應該學習如何『貴言』,讓治理更加自然,更加順應民心。」

故事傳開後,四國的君主都開始反思自己的治國方式,而太上之國,則繼續以它那不著痕跡的智慧,引領著百姓走向更加美好的未來。在那裡,功成事遂,百姓皆謂:「我自然。」

太上治民民不知,下安無事樂雍熙。

親之譽者聲名顯,畏者心憂勢已危。

侮者民怨終難久,信失天下道難支。

猶兮貴言行須慎,功遂事成民自怡。

治道高深妙理藏,太和無為化四方。

親譽雖揚非久計,畏威難立德難彰。

侮民之道非正道,信義為基業自昌。

貴言猶兮行有則,自然功成頌聲揚。

百姓安居樂土疆,太平盛世享安康。

功成事遂皆天道,自然無為民自強。

治國有方民自化,君賢德厚世無疆。

願言天下皆如此,太平永駐樂綿長。

作者簡介:楊建偉,福建師範大學福清分校文法學院副教授,福州大學科學技術與社會研究所客座教授、海峽道教學院教授、北京民族醫藥文化研究促進會副秘書長、福清市臺聯會副會長兼秘書長;(臺灣)華夏群英新聞總編室主任記者。