題雙猿擁子圖:吳稚暉手澤與粥會百年親愛兼和粥賢詩詞

題雙猿擁子圖:吳稚暉手澤與粥會百年親愛兼和粥賢詩詞

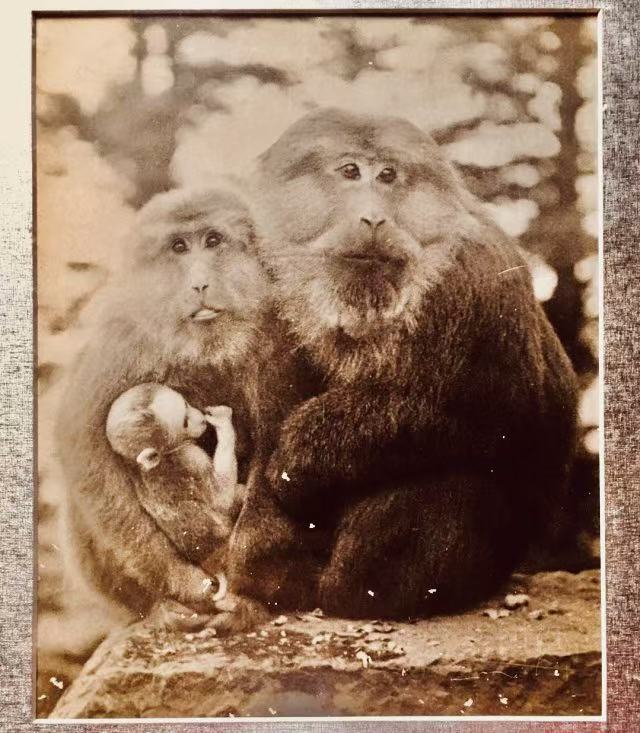

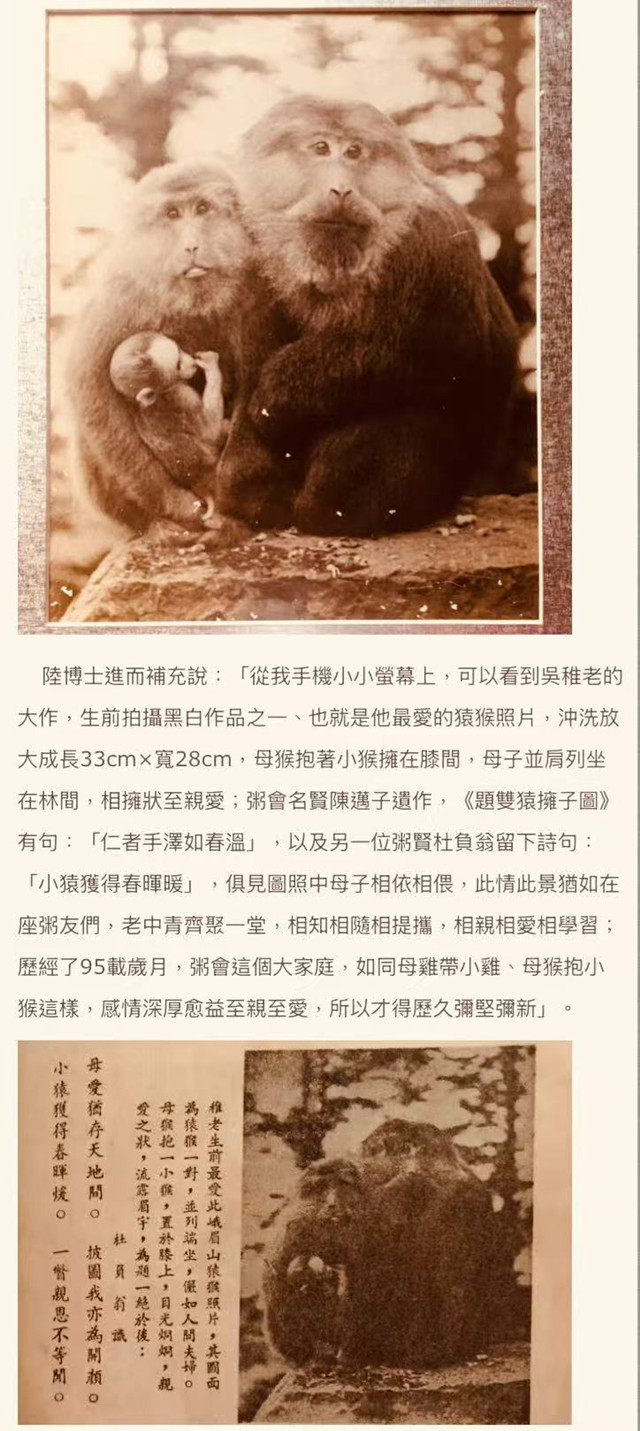

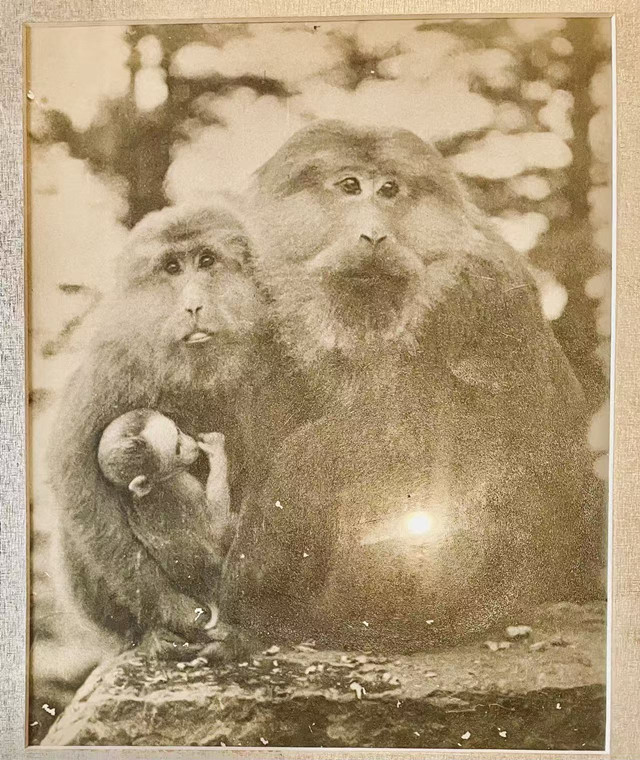

一、粥翁引言:粥會精神導師吳稚暉先生,昔日旅遊四川峨眉山時,曾以手中徠卡相機,捕捉到一幅傳世影像,即今日粥會同道,口耳相傳的經典——《雙猿擁子圖》。畫面中,一對猿猴端坐林間,母猿抱著小猿,置於膝上,神態安詳,目光炯亮;父猿並肩陪伴,呈守望之姿,儼若一家三口。其情其意在,人見者莫不動容。

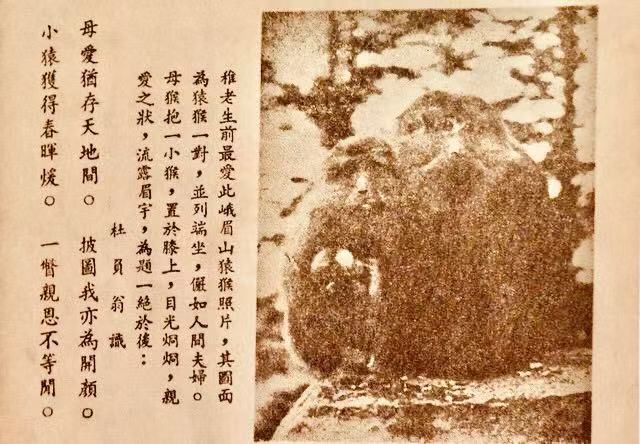

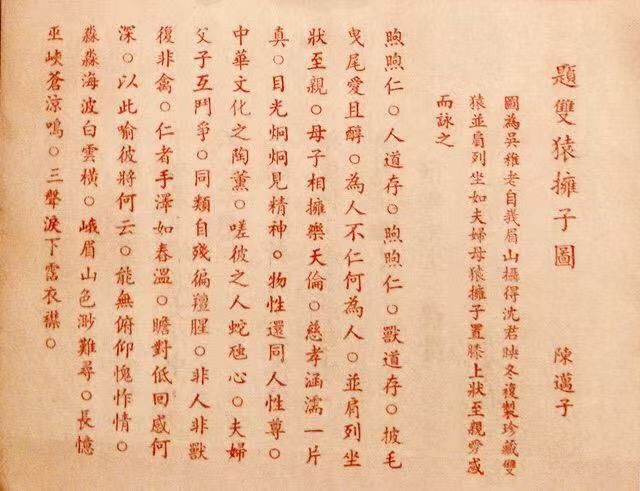

粥會名賢杜負翁,感其天然樸摯,寫下七言絕句:「母愛猶存天地間,披圖我亦為開顏。小猿獲得春暉煖,一瞥親恩不等閒。」語簡情深,直探自然之仁心。另一位粥賢陳邁子,又填詞《題雙猿擁子圖》有云:「仁者手澤如春溫,瞻對低回感何深」,再將影像昇華至仁者觀物、以物鑑心的化外境界。上述兩件詩詞作品,乃至吳稚老生前最愛的照片,均曾刊登上臺北粥會冊頁第三期,1962年3月25日出版。

一甲子後,全球粥會大家長陸炳文博士,頃自篋中再見此幅泛黃舊影,不禁感慨百年和諧、百代相親。猿之親愛,映照粥會裡,老中青三代,融入同鍋一粥、相知相惜之情;猿之守望,更似粥會百餘春秋間,長輩扶攜後生、後學敬重先賢的群體文化。

吳稚老生前喜愛拍照,攝影代表作《雙猿擁子圖》,及其詩情詞義畫面相關圖文,全球粥會官方網站www.qqzh.org,先後於2016年1月22日及2月7日,分別以《陸炳文引粥賢名句共勉:仁者手澤如春溫》及《陸炳文文向粥友賀新歲:金猴獻瑞 吉猿呈祥》為題刊載過。

嗣後的2019年4月19日,再用文題《中華粥會成立95周年「4•19」會慶活動今舉行》,發表在每日頭條上。今特增補內容,遙和杜負翁韻,並續作一闋詞,冀以靈長相映、以自然觀人,寓示人間真正的大道——親愛、和諧、共生。

- 遙和杜負翁原韻七言絕句。《遙和題雙猿擁子圖》:「靈氣同源在世間,峨眉一照也開顏。猿情尚識親和義,人理何妨學不閒。」

自註:陸炳文這一首七言絕句,遙和杜負翁原韻(押「間、顏、閒」),寓意靈長同源、和諧共處、人心同理,應更勝猿猴之親愛。

三、補作《卜算子·再題雙猿擁子圖》:「林霧染毛衣,春色生眉眼。一抱溫雲不放開,靜對情無減。 同脈本靈長,共處宜和善。若問人間愛可尋,且向猿邊看。」

陸註:我填一闕新詞(依畫境取《卜算子》詞牌,婉約清雅、宜詠景寄意),與前詩互為補充;旨在彰顯靈長同源、親愛可貴、以猿觀人、人自當更加和諧的旨趣。

四、題記:此圖為吳稚暉先生,於峨眉山攝得。母猿抱子於膝,父猿並肩守望,情狀至親至愛,能够捉拍到此心眼,這一剎那就是永恆。

其間母子之愛,由於多了“慈暉”,尤甚於父子情。歷觀粥會百年流風:前賢手澤、後學承繼,亦如猿猴母子之相依,父猿之守護家園。今重述此照,非僅重溫影像之美,更冀於猿情中悟人情、於自然中識大道,繼續守望這和諧共處、相親相愛的百年粥火。

五、按語:猿猴性靈,善解親情,古人視之為“有情之物”。觀其母子相依、一瞥生暖,令人自然省思:若猿猴尚知親愛守護,人當更能以仁心待人。粥會百年,以和為本、以親為貴,得以永續;其仁愛精神,恰與此影互為表裡——萬物皆為師,見猿可悟家風,見照可悟慈心。

再者,猿猴之情,本樸而真;人間倫常,本貴於仁。觀《雙猿擁子圖》,其母子相依,父猿側坐守望,一家三口之情,自然而生,無須言語。粥會百年薪火,代代相扶,正與此意相合:以和為本,以愛為根。詩詞之作,不但追懷吳稚老的影像手澤,更寓示後人——不必遙求大道,萬物皆為師;見猿可悟親愛,見照可悟慈心。此亦粥會立世之仁心慈暉也。

六、延伸典故:古代詩文當中,猿常被視為最能“感人情”之靈物。白居易以猿啼寄哀情,宋人還以猿影映孤懷。《莊子》言「萬物與我為一」,寓意自然即人倫之鏡。今觀《雙猿擁子圖》,正得其義:同為靈長,一家之情皆天授,人間若能效猿之親愛,自可和諧共存。粥會百載傳承,亦由此仁心、仁民愛物相續,彌新且彌永。

七、粥翁結語:將近一百年前,吳稚暉先生以一幅《雙猿擁子圖》,無心留下了粥會今日重尋的影像遺珍;事隔百年之後,我再度展讀此照,心中百感交集。猿猴本屬靈長,以樸真之情,守護骨肉;人為萬物之靈,更當以仁心相待。粥會走過一百零一個春秋,老中青三代相攜同行,靠的不是權勢、也不是名利,而是這一份,像母猿護子般的真心與責任,像父猿守望般的定力與情義。

我深信:粥會所以能從一鍋粥,走向百年文化,不在粥,而在人;不在聚會的形式,而在共擁的心志;不在雅集啜粥的留下米汁痕,而在文獻文物的庋藏著永恆。願後來文人雅士,繼續以和諧為念、以仁民愛物為本,讓這份粥火明光,像猿猴相依的情誼般,越傳越暖,越久越亮。

識者讀竟咸以為,這一篇專文小品,中華和諧粥文化民間非遺傳承人、全球粥會大家長陸炳文博士,樂將前述引言、詩、詞、題記、按語、典故與結語,一併融為成文作品,文體典雅、敘述清晰,並保留學養和溫度,特此推荐予以披露。