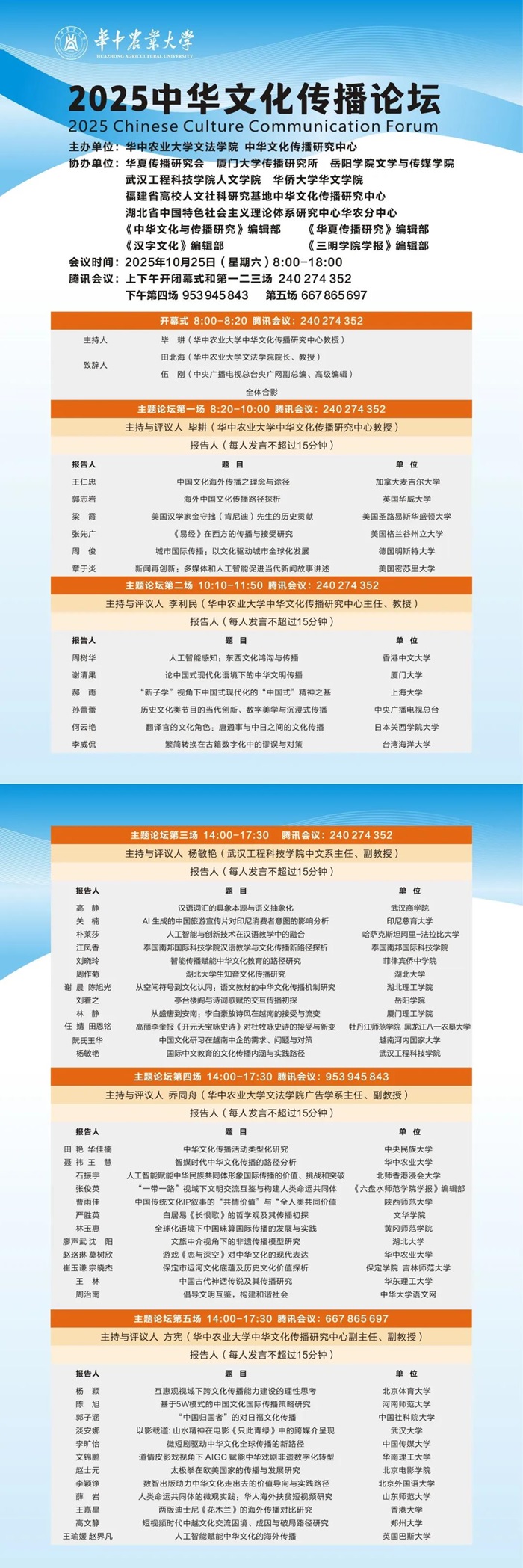

2025 年 10 月 25 日,由華中農業大學文法學院、中華文化傳播研究中心聯合主辦,華夏傳播研究會、廈門大學傳播研究所、岳陽學院文學與傳媒學院、武漢工程科技學院人文學院、華僑大學華文學院、福建省高校人文社科研究基地中華文化傳播研究中心、湖北省中國特色社會主義理論體系研究中心華農分中心及《中華文化與傳播研究》、《華夏傳播研究》、《漢字文化》、《三明學院學報》四刊編輯部共同協辦的 2025 中華文化傳播國際論壇,以 “線下 + 線上” 融合模式順利召開。

論壇聚焦中華文化國際傳播的理念創新、實踐路徑與未來方向,吸引了來自全球 20 餘個國家和地區的高校、科研機構及媒體專家學者參與,通過一場開幕式、五場主題論壇與一場閉幕式的緊湊議程,為中華文化海外傳播與文化自信構建凝聚智慧力量。

本次論壇線下主會場設于華中農業大學文法學院會議室 A301,線上則通過騰訊會議搭建多會場聯動平臺,其中上下午開閉幕式及主題論壇第一、二、三場統一使用會議號 240 274 352(密碼 62319),下午主題論壇第四場、第五場分別使用會議號 953 945 843(密碼 1025)與 667 865 697(密碼 564832),確保全球參會者便捷參與。開幕式於當日 8:00 準時啟動,由華中農業大學中華文化傳播研究中心畢耕教授主持,華中農業大學文法學院院長田北海教授、中央廣播電視總台央廣網副總編伍剛高級編輯先後致辭,強調中華文化傳播對文明互鑒、構建人類命運共同體的重要意義,隨後舉行全體參會者線上合影,拉開論壇序幕。

在 8:20 至 18:00 的議程中,五場主題論壇圍繞中華文化傳播的多元議題展開深度研討。主題論壇第一場由畢耕教授主持評議,加拿大麥吉爾大學王仁忠、英國華威大學郭志岩、美國聖路易斯華盛頓大學梁霞等學者,分別從 “中國文化海外傳播理念與途徑”“海外中國文化傳播路徑”“美國漢學家金守拙歷史貢獻” 等角度,分享國際視野下中華文化傳播的理論思考與經驗總結;10:10 開啟的主題論壇第二場,由華中農業大學中華文化傳播研究中心主任李利民教授主持評議,香港中文大學周樹華、廈門大學謝清果、上海大學郝雨、中央廣播電視總台孫蕾蕾等專家,聚焦 “人工智慧與東西文化鴻溝”“中國式現代化語境下中華文明傳播”“歷史文化類節目創新傳播” 等議題,探討技術賦能與時代背景下中華文化傳播的新機遇;

下午 14:00 起,三場平行主題論壇同步推進,主題論壇第三場由武漢工程科技學院中文系主任楊敏豔副教授主持,武漢商學院高靜、印尼慈育大學關楠、哈薩克阿裡 - 法拉比大學樸萊莎、泰國南邦國際科技學院江鳳香等學者,帶來漢語教學創新、AI 與文化傳播融合、海外中華文化教育實踐等本土化案例分享;主題論壇第四場由華中農業大學文法學院廣告學系主任喬同舟副教授主持,中央民族大學田豔、北師香港浸會大學石振宇、陝西師範大學曹雨佳等專家,圍繞 “中華文化傳播活動類型化”“人工智慧賦能民族共同體形象傳播”“傳統文化 IP 共情價值” 等議題展開討論;主題論壇第五場則由華中農業大學中華文化傳播研究中心副主任方憲副教授主持,北京體育大學楊穎、中國傳媒大學李曠怡、華南理工大學文錦鵬、香港大學王嘉星等學者,深入剖析微短劇、電影、非遺數位化、海外短視頻等新型傳播載體在中華文化傳播中的應用。

值得關注的是,本次論壇參會主體覆蓋全球多所知名高校與研究機構,2025 中華文化傳播國際論壇的參會高校覆蓋全球多個國家和地區,其中國外高校包括加拿大麥吉爾大學、英國華威大學、美國聖路易斯華盛頓大學、美國格蘭谷州立大學、德國明斯特大學、美國密蘇裡大學、日本關西學院大學、印尼慈育大學、哈薩克阿裡 - 法拉比大學、泰國南邦國際科技學院、越南河內國家大學、英國巴斯大學;中國境內高校(含港澳臺地區)中,大陸高校及相關單位有華中農業大學(主辦單位所屬,含文法學院、中華文化傳播研究中心)、廈門大學(協辦單位所屬,含傳播研究所)、岳陽學院(協辦單位所屬,含文學與傳媒學院)、武漢工程科技學院(協辦單位所屬,含人文學院、中文系)、華僑大學(協辦單位所屬,含華文學院)、三明學院(協辦單位所屬,含《三明學院學報》編輯部)、上海大學、中央民族大學、北師香港浸會大學、陝西師範大學、文華學院、黃岡師範學院、湖北大學、湖北理工學院、廈門理工學院、牡丹江師範學院、黑龍江八一農墾大學、北京體育大學、河南師範大學、中國社科院大學(科研機構,按參會主體性質歸入)、武漢大學、中國傳媒大學、華南理工大學、北京電影學院、北京外國語大學、山東師範大學、鄭州大學、保定學院、吉林師範大學、華東理工大學、武漢商學院、菲律賓僑中學院(海外華文學校,按境內相關文化傳播單位歸類),港澳臺地區高校則有香港中文大學、臺灣海洋大學、香港大學。學者們跨地域、跨學科的交流碰撞,為中華文化傳播提供了 “理論 + 實踐”“國際 + 本土” 的多元視角。

當日 17:30,論壇閉幕式如期舉行,仍由畢耕教授主持,李利民教授、楊敏豔副教授、喬同舟副教授、方憲副教授分別總結各主題論壇研討成果,指出本次論壇不僅梳理了中華文化傳播的現有經驗,更明確了技術賦能、本土化實踐、跨文化對話三大核心方向。主辦方強調,未來將持續搭建中華文化傳播交流平臺,推動論壇成果轉化為實踐方案,助力中華文化在全球範圍內實現更深度、更廣泛的傳播,為增強文化自信、促進文明互鑒貢獻力量。

附錄:

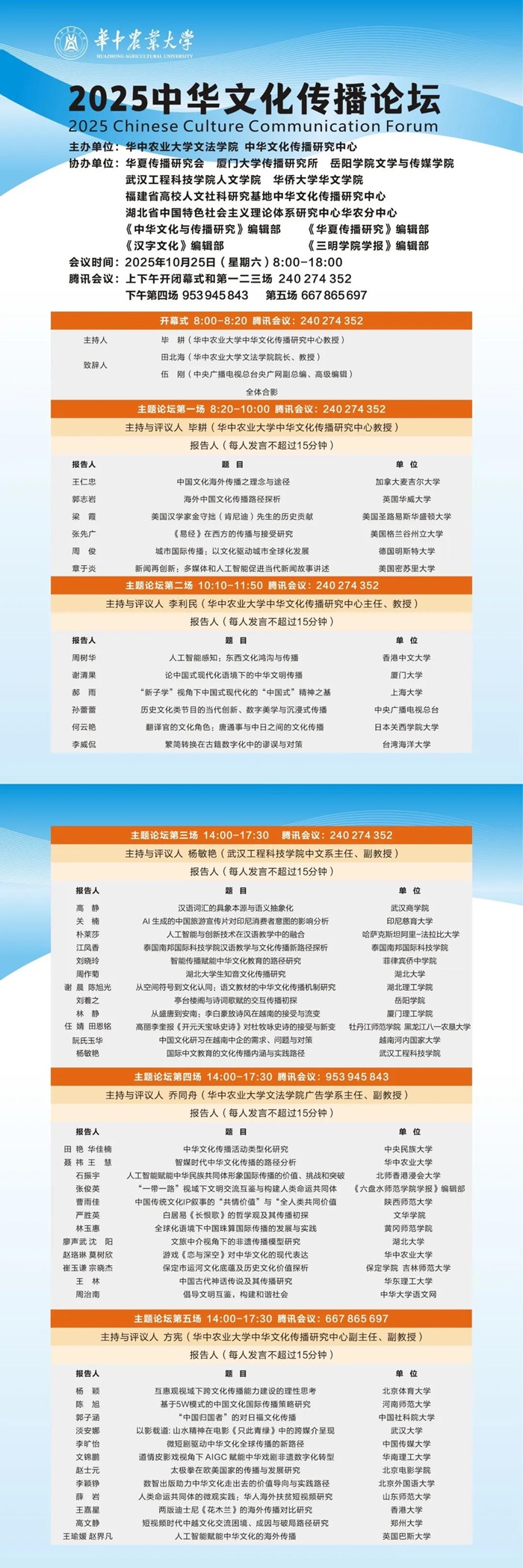

2025中華文化傳播論壇議程

主辦單位:華中農業大學文法學院 中華文化傳播研究中心

協辦單位:華夏傳播研究會 廈門大學傳播研究所 岳陽學院文學與傳媒學院 武漢工程科技學院人文學院 華僑大學華文學院 福建省高校人文社科研究基地中華文化傳播研究中心 湖北省中國特色社會主義理論體系研究中心華農分中心 《中華文化與傳播研究》編輯部 《華夏傳播研究》編輯部 《漢字文化》編輯部 《三明學院學報》編輯部

會議時間:2025年10月25日(星期六)8:00-18:00

線下會場:華中農業大學文法學院會議室A301

線上會場:騰訊會議

騰訊會議號及密碼:上下午開閉幕式和第一二三場 240 274 352(62319)

下午第四場 953 945 843(1025) 下午第五場 667 865 697(564832)

開幕式 8:00-8:20 騰訊會議:240 274 352

主持人 畢 耕(華中農業大學中華文化傳播研究中心教授)

致辭人 田北海(華中農業大學文法學院院長、教授)

伍 剛(中央廣播電視總台央廣網副總編、高級編輯)

全體合影

主題論壇第一場 8:20-10:00 騰訊會議:240 274 352

主持與評議人 畢耕(華中農業大學中華文化傳播研究中心教授)

報告人(每人發言不超過15分鐘)

1.王仁忠 中國文化海外傳播之理念與途徑 加拿大麥吉爾大學

2.郭志岩 海外中國文化傳播路徑探析 英國華威大學

3.梁 霞 美國漢學家金守拙(甘迺迪)先生的歷史貢獻 美國聖路易斯華盛頓大學

4.張先廣 《易經》在西方的傳播與接受研究 美國格蘭谷州立大學

5.周 俊 城市國際傳播:以文化驅動城市全球化發展 德國明斯特大學

6.章于炎 新聞再創新:多媒體和人工智慧促進當代新聞故事講述 美國密蘇裡大學

主題論壇第二場 10:10-11:50 騰訊會議:240 274 352

主持與評議人 李利民(華中農業大學中華文化傳播研究中心主任、教授)

報告人(每人發言不超過15分鐘)

1.周樹華 人工智慧感知:東西文化鴻溝與傳播 香港中文大學

2.謝清果 論中國式現代化語境下的中華文明傳播 廈門大學

3.郝 雨 “新子學”視角下中國式現代化的“中國式”精神之基 上海大學

4.孫蕾蕾 歷史文化類節目的當代創新、數字美學與沉浸式傳播 中央廣播電視總台

5.何雲豔 翻譯官的文化角色:唐通事與中日之間的文化傳播 日本關西學院大學

6.李威侃 繁簡轉換在古籍數位化中的謬誤與對策 臺灣海洋大學

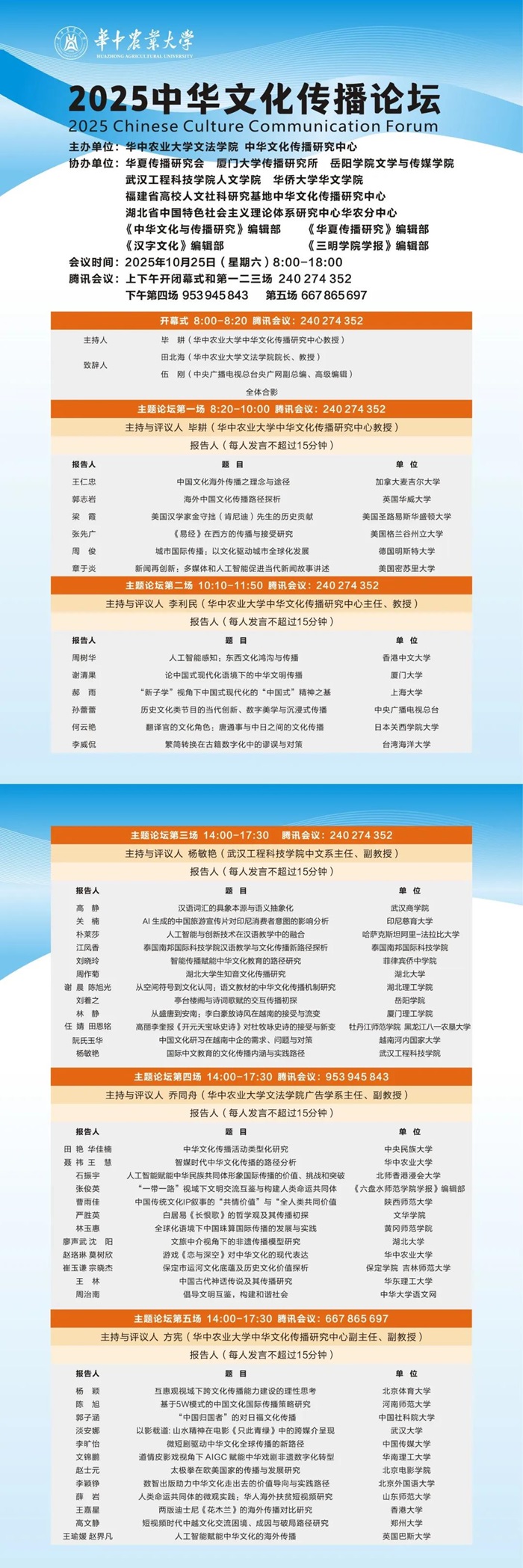

主題論壇第三場 14:00-17:30 騰訊會議:240 274 352

主持與評議人 楊敏豔(武漢工程科技學院中文系主任、副教授)

報告人(每人發言不超過15分鐘)

1.高 靜 漢語詞彙的具象本源與語義抽象化 武漢商學院

2.關 楠 AI 生成的中國旅遊宣傳片對印尼消費者意圖的影響分析 印尼慈育大學

3.樸萊莎 人工智慧與創新技術在漢語教學中的融合 哈薩克阿裡-法拉比大學

4.江鳳香 泰國南邦國際科技學院漢語教學與文化傳播新路徑探析 泰國南邦國際科技學院

5.劉曉玲 智慧傳播賦能中華文化教育的路徑研究 菲律賓僑中學院

6.周作菊 湖北大學生知音文化傳播研究 湖北大學

7.謝 晨 陳旭光 從空間符號到文化認同:語文教材的中華文化傳播機制研究 湖北理工學院

8.劉著之 亭臺樓閣與詩詞歌賦的交互傳播初探 岳陽學院

9.林 靜 從盛唐到安南:李白豪放詩風在越南的接受與流變 廈門理工學院

10.任 婧 田恩銘 高麗李奎報《開元天寶詠史詩》對杜牧詠史詩的接受與新變 牡丹江師範學院 黑龍江八一農墾大學

11.阮氏玉華 中國文化研習在越南中企的需求、問題與對策 越南河內國家大學

12.楊敏豔 國際中文教育的文化傳播內涵與實踐路徑 武漢工程科技學院

主題論壇第四場 14:00-17:30 騰訊會議:953 945 843

主持與評議人 喬同舟(華中農業大學文法學院廣告學系主任、副教授)

報告人(每人發言不超過15分鐘)

1.田 豔 華佳楠 中華文化傳播活動類型化研究 中央民族大學

2.聶 禕 王 慧 智媒時代中華文化傳播的路徑分析 華中農業大學

3.石振宇 人工智慧賦能中華民族共同體形象國際傳播的價值、挑戰和突破 北師香港浸會大學

4.張俊英 “一帶一路”視域下文明交流互鑒與構建人類命運共同體 《六盤水師範學院學報》編輯部

5.曹雨佳 中國傳統文化IP敘事的“共情價值”與“全人類共同價值” 陝西師範大學

6.嚴勝英 白居易《長恨歌》的哲學觀及其傳播初探 文華學院

7.林玉惠 全球化語境下中國珠算國際傳播的發展與實踐 黃岡師範學院

8.廖聲武 瀋陽 文旅仲介視角下的非遺傳播模型研究 湖北大學

9.趙珞琳 莫樹欣 遊戲《戀與深空》對中華文化的現代表達 華中農業大學

10.崔玉謙 宗曉傑 保定市運河文化底蘊及歷史文化價值探析 保定學院 吉林師範大學

11.王 林 中國古代神話傳說及其傳播研究 華東理工大學

12.周治南 宣導文明互鑒,構建和諧社會 中華大學語文網

主題論壇第五場 14:00-17:30 騰訊會議:667 865 697

主持與評議人 方憲(華中農業大學中華文化傳播研究中心副主任、副教授)

報告人(每人發言不超過15分鐘)

1.楊 穎 互惠觀視域下跨文化傳播能力建設的理性思考 北京體育大學

2.陳 旭 基於5W模式的中國文化國際傳播策略研究 河南師範大學

3.郭子涵 “中國歸國者”的對日福文化傳播 中國社科院大學

4.淡安娜 以影載道: 山水精神在電影《只此青綠》中的跨媒介呈現 武漢大學

5.李曠怡 微短劇驅動中華文化全球傳播的新路徑 中國傳媒大學

6.文錦鵬 道情皮影戲視角下 AIGC 賦能中華戲劇非遺數位化轉型 華南理工大學

7.趙士元 太極拳在歐美國家的傳播與發展研究 北京電影學院

8.李穎錚 數智出版助力中華文化走出去的價值導向與實踐路徑 北京外國語大學

9.薛 岩 人類命運共同體的微觀實踐:華人海外扶貧短視頻研究 山東師範大學

10.王嘉星 兩版迪士尼《花木蘭》的海外傳播對比研究 香港大學

11.高文靜 短視頻時代中越文化交流困境、成因與破局路徑研究 鄭州大學

12.王瑜媛 趙界凡 人工智慧賦能中華文化的海外傳播 英國巴斯大學

閉幕式 17:30 騰訊會議:240 274 352

主持人 畢 耕(華中農業大學)

報告人 李利民(華中農業大學) 楊敏豔(武漢工程科技學院) 喬同舟(華中農業大學)方憲(華中農業大學)

華中農業大學文法學院

中華文化傳播研究中心

2025年10月20日

欄目主持:李威侃博士