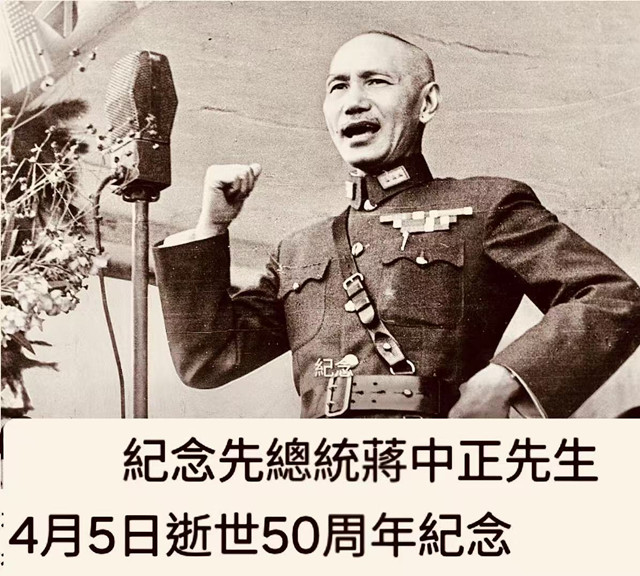

不管有多麼不爽蔣 不能無視如意生死觀做中國人成中國魂

今(2025)年4月5日,是先總統蔣公中正(1887 年10月31日~1975 年4 月5日)逝世50週年紀念日,這一天就83叟陸炳文,老蔣生前召見、點名、垂詢、發言、合影,並曾零距離接觸過,且唯一倖存者的我而言,很有感觸,更多感慨!尤當知道有人,仍對他不爽,這種感覺很不好,我如梗在喉,而不吐不快!

請問對蔣不爽的人,蓋棺論定半個世紀,歷史自有公論公評,還有什麼不滿不爽?世人早已概括認定,蔣公中正終其一生,生為中國人,死為中國魂,替中華民族立下三項汗馬功勞:第一、成全了民族一統的「心靈自由家園」。第二、捍衛了民族生存的「安居樂業家園」。第三、復興了民族文化的「精神文明家園」。

蔣介石受命於孫中山總理,作為黃埔軍校創建的校長,才建校建軍後不久,便率領師生教導團,完成東征、北伐戰役,基本上業已統一了全中國——這是成全了中國人的「心靈自由家園」。

老蔣作為國民政府軍事委員會委員長、第二次世界大戰同盟國中國戰區最高統帥,領導了偉大的民族抗日戰爭,歷時14年,取得最後勝利,捍衛了國家領土完整和民族獨立——這是捍衛了中國人的「安居樂業家園」。

蔣作為中國國民黨總裁,在台灣復行視事,倡導「中華文化復興運動」,歷時20餘年,全面再興傳統文化,將台灣構建成固有文化復興的高地——這是復興了中國人的「精神文明家園」。

深明大義的時人,當你聽完這三項,史事俱在半世紀,任誰都無法否定,還會有什麼不爽?!

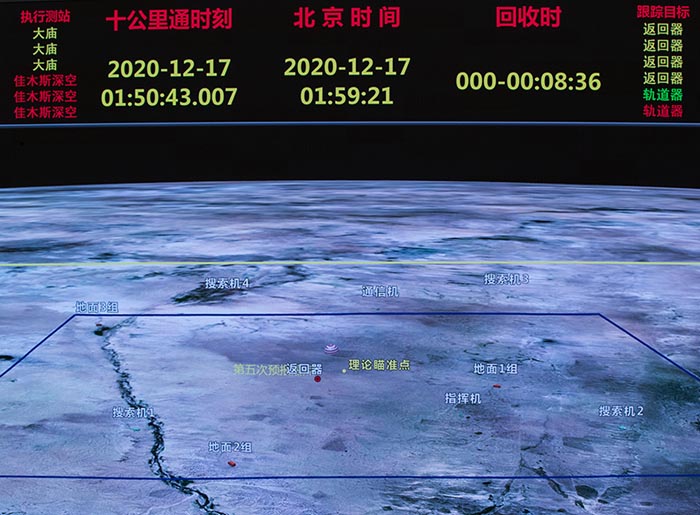

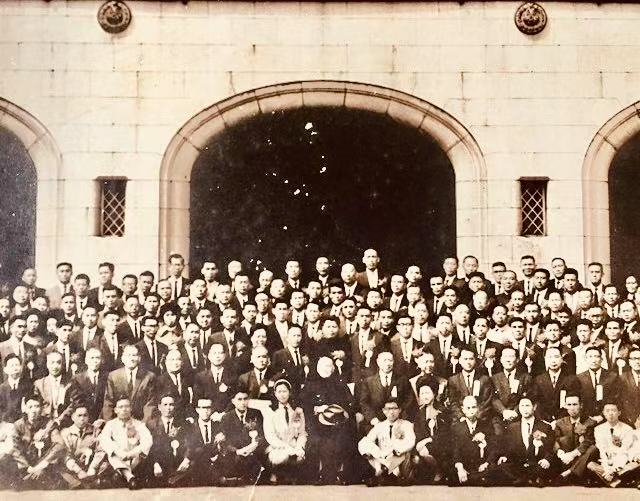

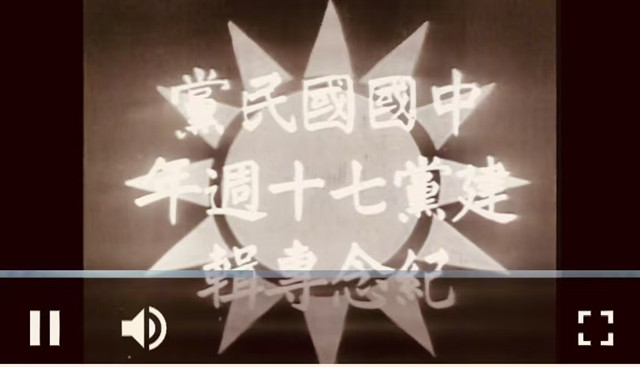

今日回放61載之前的《中國國民黨建黨七十週年紀念專輯》(台灣省電影製片廠拍攝,台灣電影文化公司出品,黑白片長7分18秒),重播紀錄片的標題主旨:民國53(1964)年11月24日中國國民黨建黨70週年。影片說明:在70年以前的11月24日國父孫中山在檀香山,創立中國國民黨的前身興中會,亞洲第一個民主共和國,中華民國誕生。民國32年總裁蔣公與羅斯福,邱吉爾會於開羅,決定由我國收回台澎。民國34年日本投降,萬人空巷向蔣總裁熱烈歡呼。民國34年10月25日,日本代表在台北中山堂簽字投降,由我國收回台灣、澎湖,淪陷50年的寶島終於光復。

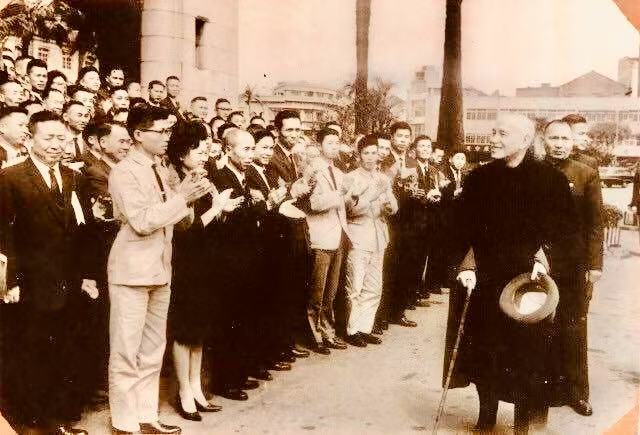

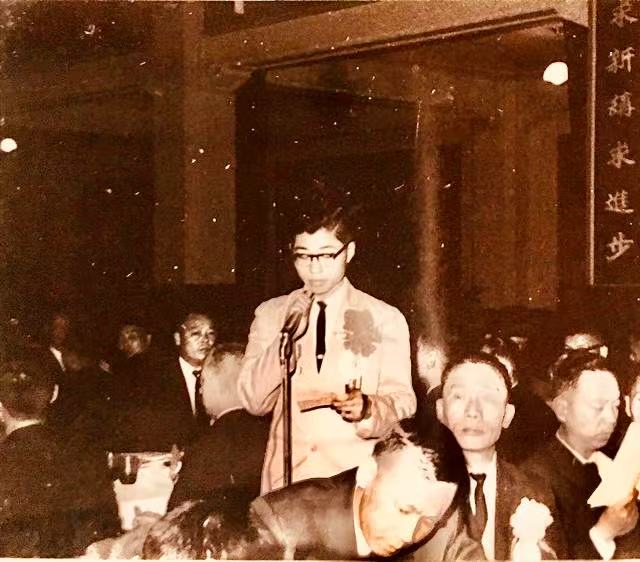

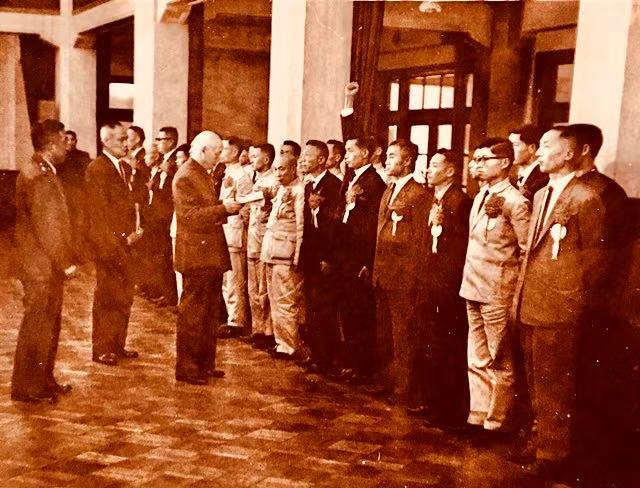

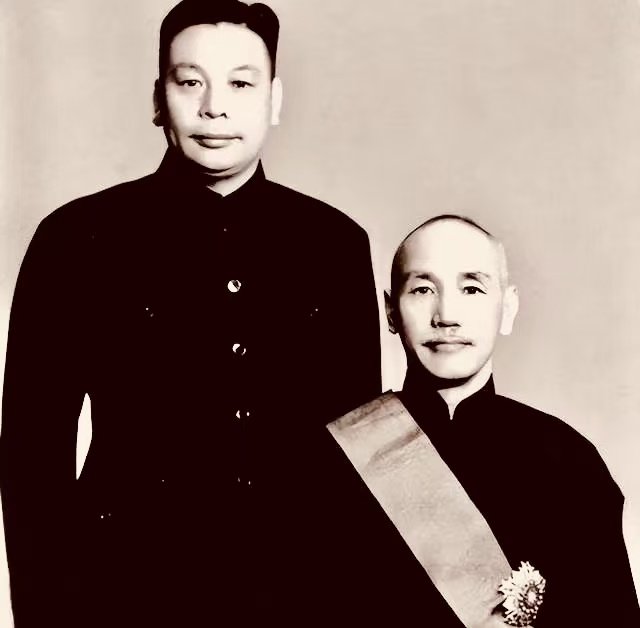

在同一天、1963年11月24日,同一地點、台北市中山堂,接受中國國民黨示範小組長表揚的陸炳文,榮獲黨中央選拔當選後,安排晉見蔣中正總裁,合影留念時還坐在跟前,同框畫面難能可貴,幸經勵志社胡崇賢摄影官捕捉到,心想事成如意因緣際會,風光榮耀歸於同志殊勝!

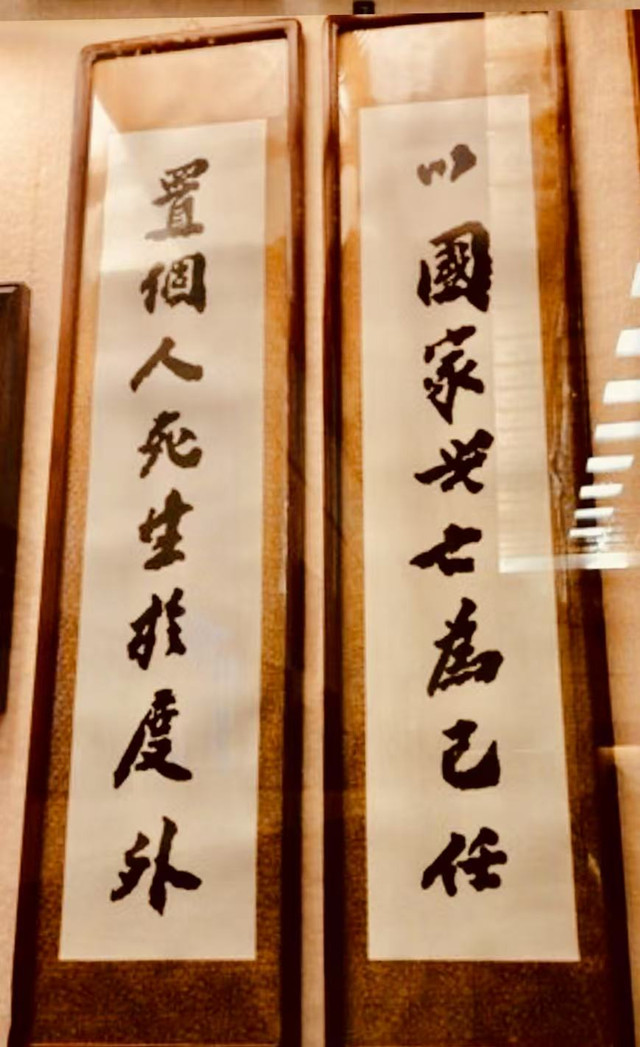

猶記得召見是日,總裁訓話有句曰:「(個人)死之後,中華正氣乃得不死,則中華民族終有繼起復興之一日。……則(個人)雖死猶生,中國雖危必安!」對照他臨終遺命聯,兩者旨意大同小異。「以國家興亡為己任,置個人死生於度外」。這幅聯詞對台灣民眾而言,是再熟悉不過的。因為1972年前後,蔣介石自知日暮將至,即手書此聯語交付蔣經國,勉以國家興亡為終身職志!

再者老蔣這輩子戎馬倥傯,難免會招來滿身毀譽,竊思其當亦有以此來自況生平之意。嗣後大陸領導人鄧小平似有耳聞,通過題字贈予馬來西亞僑領楊亨顯拿督,無意間透露出兩蔣時代盛傳有兩岸密使的秘辛!

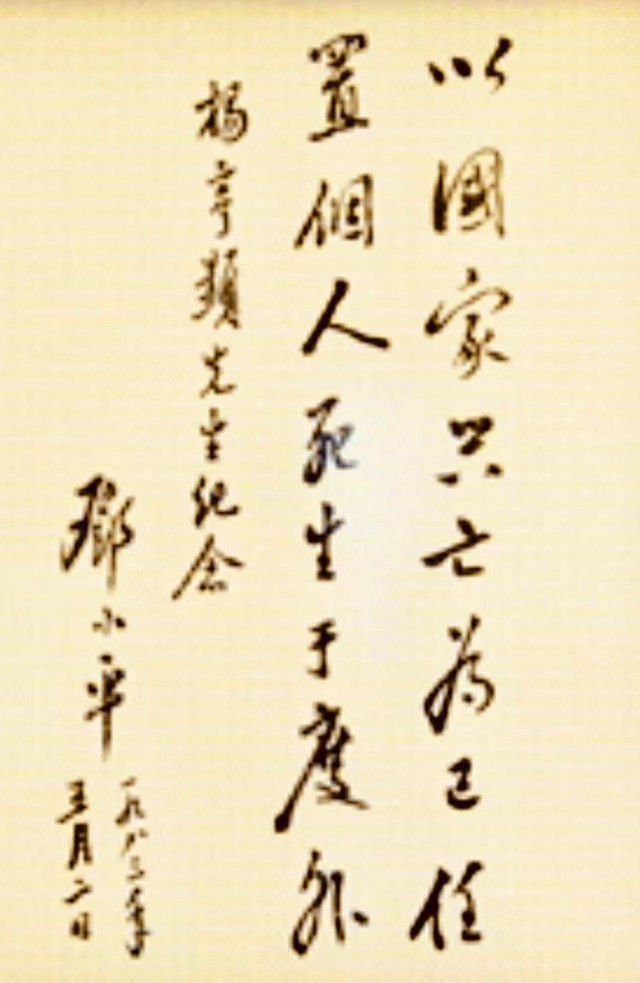

圖示這幀約尺餘見方墨箋,乃鄧小平於1983年書贈楊的寶墨,小平同志時任國家中央軍委主席、中央顧問委員會主任、全國政協主席,揮書此聯相贈,則另有因緣。

昔據楊亨顯轉述,當時在北京首回招待會上,鄧小平談興甚佳,酒酣耳熱後,甚至主動提議當晚宴席,當由楊先生作東道。楊聞言,欣然從之。翌日,鄧氏再置一席,宴請抵京之僑團成員。賓主杯觥交錯,相談甚歡。席間,小鄧即應楊先生之請,引素箋寫下「以國家興亡為己任,置個人死生於度外」之句為贈,並要他傳話:「你跟經國講云云……。」經過查證,話是傳到了,至於交談內容,卻不得而知!

此事時過境遷,已經間隔52載,距蔣介石大去不遠。老蔣當年遺訓聯,小鄧當無不知之理。但從鄧氏不避不忌,題贈蔣氏遺墨聯詞來看,此舉恐亦別有二深意。一、以藉此向蔣介石生死兩如意(生為中國人,死為中國魂)頓首;二、另向留俄老同學蔣經國(莫斯科中山大學同窗共研)致意。至盼兩岸得以藉此,另闢溝通渠道,或者可以為兩岸中國人,將來第三次國共合作之、和平談判舖設良好基石。

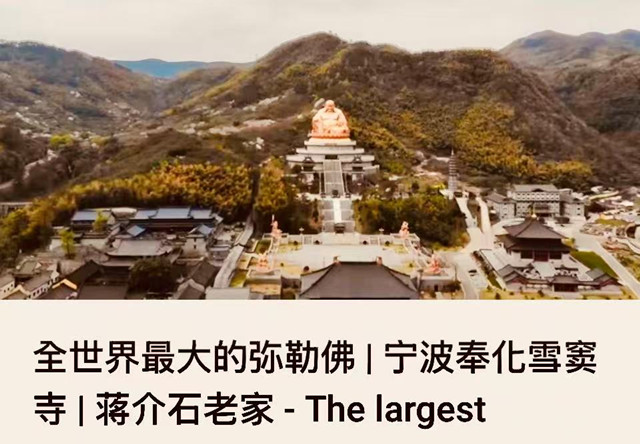

至於蔣中正的如意生死觀,畢竟醖釀了很久,初自年幼拜佛祖,及長又托夢醒悟,始有學以致用之!陸炳文從前首訪位於浙江省寧波市奉化區溪口鎮西北的雪竇山資聖禪寺(簡稱雪竇寺)時,得知蔣介石少年時,曾隨母親在此禮佛;後來率軍北伐期間,某夜作夢突然驚覺,自己原本是出家人,重現夢境即老家雪竇寺,從此逐漸看淡生死,興死生於度外之念!他還因此說過:「余既為革命而生,自當為革命而死。」《西安事變囑子書》

這一座中國佛教文化大觀園雪竇寺,擁有一尊全世界最大的彌勒佛聖像,與蔣家淵源深厚,又被來訪過的台灣人,稱之為蔣氏家廟;内懸掛木質匾額,上書「敕建萬壽雪竇御書應夢名山資聖禪寺」。雪竇寺彌勒大院的大山門,殿內中坐者就是供奉布袋和尚,手持一把大如意;此由中國美術工藝大師黄泉福設計的祥雲彌勒,佛像高1.56公尺,脚踩卷雲,背靠祥雲,一手持如意,一手提布袋,笑容可掬也可夢,笑迎有緣人來拜謁!

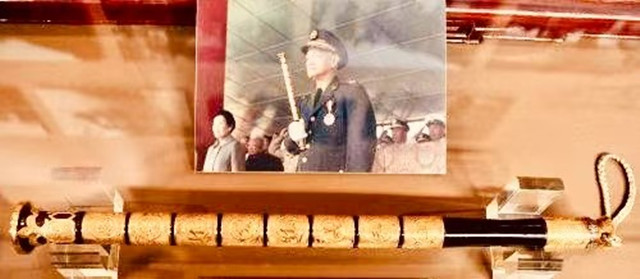

佛教除了常見文殊菩薩手持如意呈祥外,也有吉物類此「心想事成權杖」,猶如「如意摩尼寶」,凡是受持如此法寶,視為虔誠恭敬之殊勝法噐。另見如意權杖別開生面,為台灣文博史政部門收藏,獨一無二的那柄「統帥權杖」,又稱統帥禮杖,乃蔣中正於1965年閱兵時所使用,象徵三軍統帥之身分、權柄、地位和祥瑞,之後及後來者,亦無再使用如意權杖的情形,具有唯一性、與獨特性,彌足珍稀而顯得貴重!

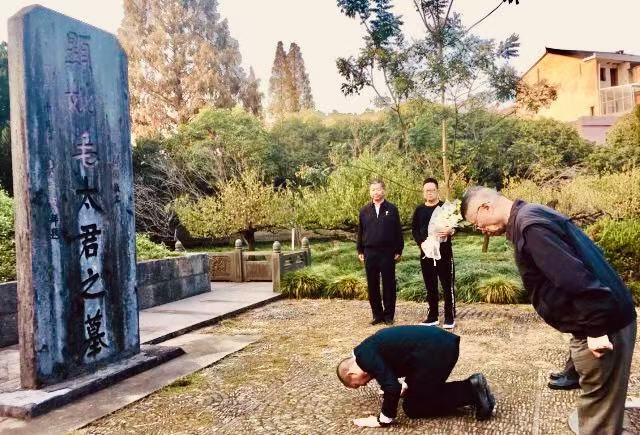

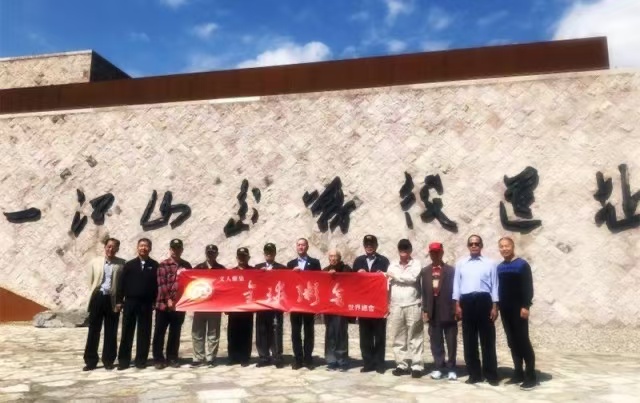

海峽兩岸和諧文化交流協進會榮譽會長陸炳文博士,最近一次組團前往浙江奉化,展開海峽兩岸和諧文化周交流活動,重要成員雲集了11顆將星,陪同老蔣長曾孫、小蔣嫡長孫、海諧會名譽會長蔣友松,此行2018年10月11日第一站登上武嶺祭掃,沿著溪口鎮西1公里、翠屏山鱗嶴步道,直奔蔣母墓道,肅穆列隊獻花,陪祭於蔣氏陵園。

陸炳文此舉報恩,懷著報本返始之念,感恩那一年的召見,「豈能盡如人意,但求無愧我心」,這話相傳來自明朝開國功臣劉伯溫,亦成為很多人的座右銘。清朝後期名臣林則徐,更將此語寫成條幅,高懸於室中,以激勵自己。一生功名利祿,皆已如願以償,一切富貴稱心,自當隨喜讓渡。

如意,如意,我認知這話的意思是,如人所喜、如人所願,人生在世匆匆數十載,世事那能完完全全依照自己的意願去做,但求過程中不愧對自己的內心。如何能做到盡善盡美,稱心如意呢?在撫心自問的時候,只要沒有慚愧、沒有後悔便是!

今天不管任何人對兩蔣,蔣介石蔣經國父子,也就是老蔣和小蔣,過去有什麼過節?又有多麼的不爽?總不能無視於兩個人格的同樣特質,終其一生信奉中國的完整統一,皆具視死如歸的如意生死觀,亦即得你所喜,生而樂做堂堂正正的中國人,同時得你所願,死了終成浩氣長流的中國魂。