黃帝首製兵噐如意棍戰勝蚩尤 孫悟空舞如意金箍棒均非臆造

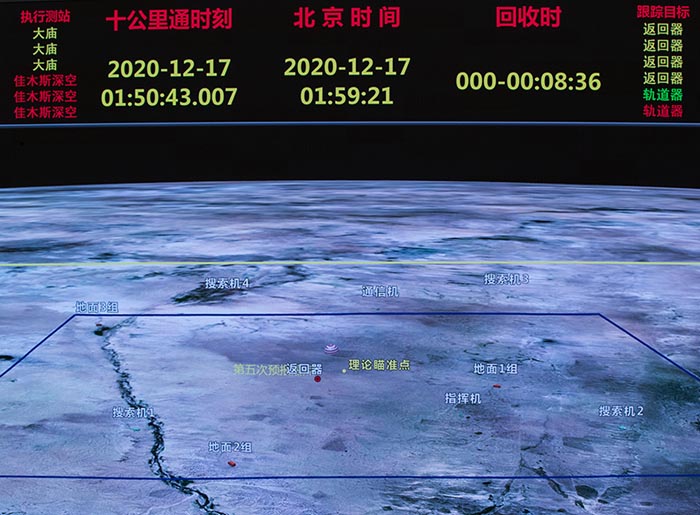

「如果我說瑞噐、法噐如意,最初只是兵噐、武噐,99.9%的人都不會相信,就連25年前的我也不會相信,如意當作兵器用最早記載來源,竟與傳說時期黃帝粥文同肇化。」中華和諧粥文化民間非遺傳承人、海峡兩岸和諧文化交流協進會創辦人、如意收藏大家陸炳文博士,2000年承乏臺北粥會,被公推擔任第6任會長,開頭共尊“始烹穀為粥、初教民做糜”之、中華民族遠祖軒轅氏、中華人文初祖黃帝為粥祖,同奉黃帝生辰元年當作紀元,今歲公元2025適粥曆5018年,之前組團分赴陜西橋山軒轅廟祭祖、河南新鄭軒轅故里拜祖、安徽黃山軒轅峰敬祖,10年間共10餘回累次考據,有所心得之後接著向粥友、網友補充說明緣由如下:

「經過我深入挖掘考證,明朝的道家學者朱權,曾撰寫一本道教經典文獻,書名叫做《天皇至道太清玉册.修真器用章》,此書簡稱《太清玉册》,後被收入萬曆《續道藏》,可見修撰態度,必是恭謹慎肅,而關於如意由兵噐,演變成瑞噐的史略,其中記述相當明確。依照《太清玉册》記載:『如意,黃帝所製,戰蚩尤之兵器也。後世改為骨朵,天真執之,以辟眾魔。』

「由此見證,如今流行之瑞噐、法噐如意,原本還是遠古草萊時期,黄帝率領數個部落,阪泉之戰打敗炎帝,從此黃炎結盟,炎黃和睦相處;迨至涿鹿之戰,黃帝為取勝蚩尤,再造辦出的兵器、克敵制勝之武噐,如意共主地位確立,成就和諧社會雛型。到了後世人們發想,才把如意棍加以改造,變成了骨朵般的形狀,用來拿在手中避邪,兼代權充趨吉祥物;我們炎黄子孫進而設想,齊天大聖孫悟空舞弄兵器,叫做如意金箍棒,也不是作者杜撰、空穴來風的臆造。」

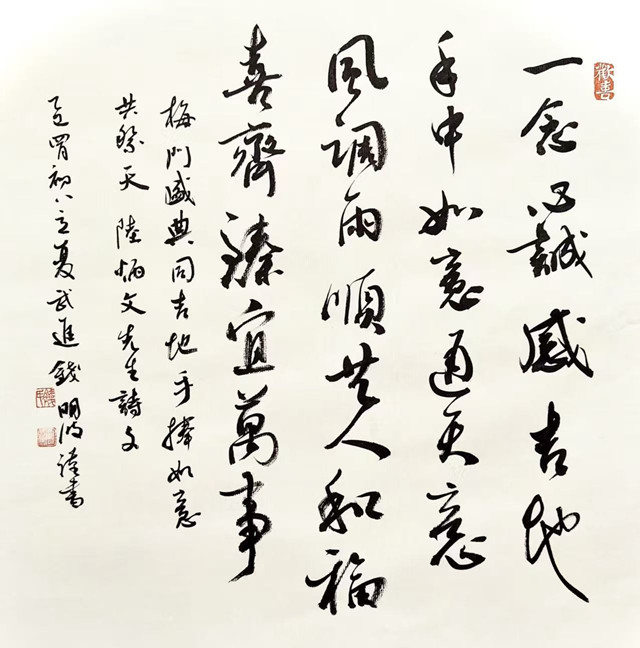

日前,陸炳文為梅門祭天儀式,預作準備致詞稿得句云:「一念心誠感吉地,手中如意通天意,福喜齊臻宜萬事」,分享部分朋友圈後,替少數粥友釋疑問,何以執之如意祭天?祭天,在古代乃規模最大、層級最高,最為隆重的祭祀大典,由皇帝親率文武百官向天祝禱,用恭敬虔誠之心,祈求風調雨順!國泰民安!

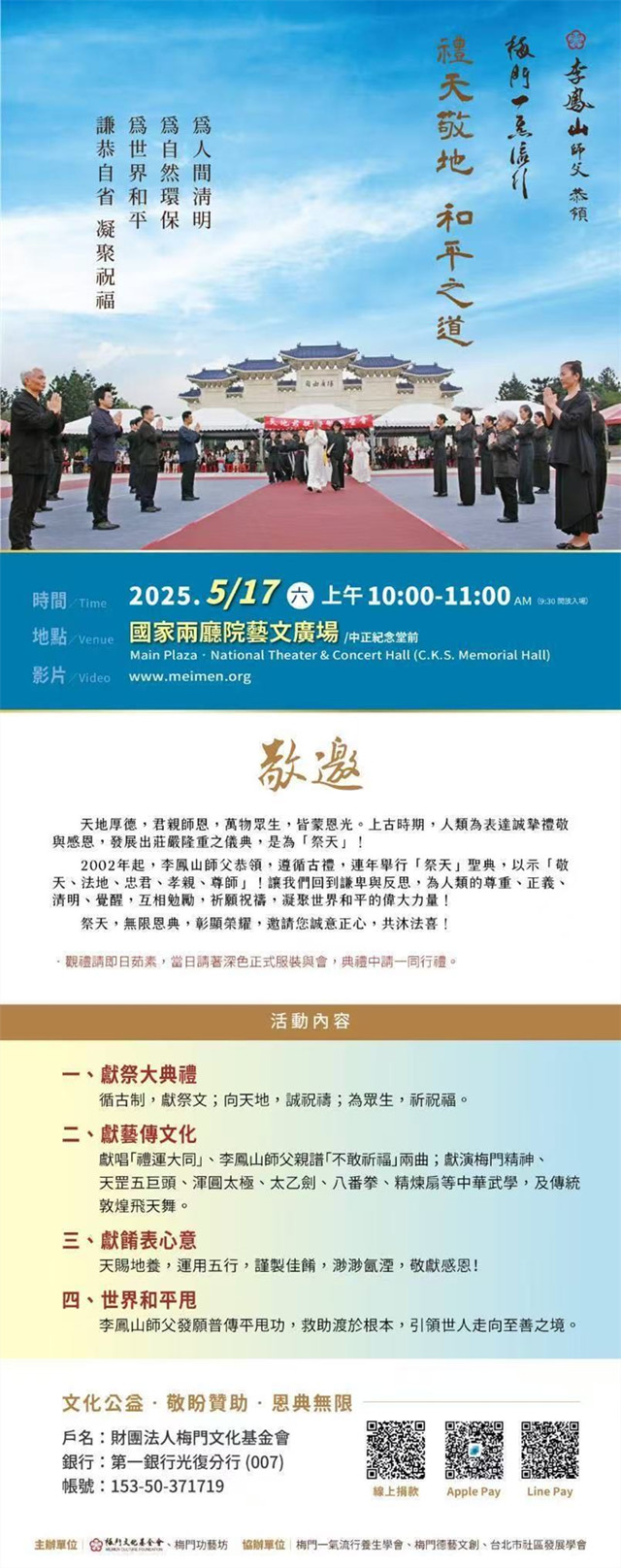

過去封建社會,每逢爭戰岀征、祈求宇内和平,天地君主循禮,藉由祭天的神聖儀式,強化天地人三才之間,緊密連結與三界溝通,表達心靈契合與愿望。然而在帝制結束後,祭天傳統也隨之式微,近百年來乏人接手,固有文化失傳久矣,承續無門殊為可惜!所幸好在寶島台灣,梅門一氣流行養生學會願繼志述事,發揚此一優良中華文化,特於2002年起首倡祭天大典盛事,陸炳文受邀請參與其事雖非頭一回,卻第一次持如意登臺開講緣此殊勝。

中國如意文化之起源,於上古軒轅黃帝時期,在佛道兩界有非凡寓意。黃帝造像,偶見執笏、即奏板、朝板者,也就是如意,曾為軒轅氏征戰蚩尤的兵器,後被道教轉化為法器,賦予其辟邪、與護佑的象徵意涵。古代用如意來祭天,做法按說並不普遍,仍有一些象徵意義、和祭天儀式用途,作為理解的依據。以下試行分從歷史、文化與文獻不同角度,說明如意與祭天之關聯,可能依據以及可貴事例:

一、如意的象徵意義⸻⸻1.吉祥瑞氣之表徵:如意是一種象徵「稱心如意」、「萬事順利」的器物,通常為S形彎曲柄,端部多為靈芝形,因為隠喻「心想事成」,所以經常用於祝壽、賀禮與宮廷場合。2.道教與祭祀用途:在我國道教儀軌中,如意通常用作法器,象徵權威與通達神意,用以指揮儀式、或代表「執掌符命」,這就極可能與祭天儀式,有所聯繫自然而然產生連結。

二、如意與皇室祭天儀式的可能關聯⸻⸻1.皇家用具與象徵物:明清以降,如意成為宮廷中,象徵皇權與吉祥的代表物之一。北京天壇現存中國古代規模最大的、皇家祭祀建築群,是明清兩朝皇帝祭天、祈穀、求雨的場所,皇帝在祭天時,所使用的物品,講究象徵意涵,如意頗有可能作為隨身物品,象徵祈求天命「盡如其意」。2.文獻片段記載:雖無明載皇帝持如意「祭天」的具體儀式,可是在一些宮廷畫作、與儀典描述中,有皇帝或達官貴人手持如意,出席重要祭祀場合的描繪。例如:《乾隆帝朝服像》中,乾隆手持如意,以示皇權與吉祥。再如:《大清會典》條載的部分皇家祭典,提及如意作為儀仗之一。

三、其他歷史事例與推測⸻⸻1. 黃帝與誓師:如意,據《太清玉册》載:「黃帝所製,戰蚩尤之兵器也。⋯⋯天真執之,以辟眾魔。」這時的如意是兵器,也有人解釋為誓師討伐儀式中,直指引導部隊的指揮棒,兼而用在行軍征戰之武器;姑且不論是兵器、權杖、或指揮棒,到了民間所謂的如意,就成了不求人、搔杖、握君、執友、或談柄等詞,平近易懂、通俗直接、又更傳神的吉祥物,後來歷朝祭天典禮,當然可以比照辦理。

2.佛教與如意:如意初始見道教,亦常見於佛教中,後者稱「無憂杖」、或「如意寶」,象徵佛法無礙、如願自在、自天佑之、吉無不利寓意。若皇帝兼奉佛教(如唐、明清時期),或許也會在某些佛道合一的、重大祭典中引入如意。3 .地方信仰與祭祀:民間信仰中,地方官員或百姓,且有可能在節慶、或祭天祭祖式中,使用象徵吉祥的如意,作為供品或禮器,但這屬於象徵性,而非標準儀式用具。

總之古代不求人如意,固非標配的祭天器物,但因其吉祥、權威、與法器的具象意義,或許在某些祭祀、或者宮廷儀典中,被皇帝或道士持用,表達「順天應命」與「萬事如意」的祝願。史上事例固雖不多,但透過圖像與文獻,可見具體象徵參與,此即八二叟陸炳文所持,執如意祭天釋疑之觀點。

以下附錄全球粥會世界總會長致詞全文,脫稿於稍早的五.四文藝節日。各位來賓,梅門同道、老師們、師兄師姐們:上午好!大家如意!在這天地交泰、萬物和鳴的良辰吉日、2025年5月17日吉時,我們齊聚於台北中正紀念堂前、國家兩廳院藝文廣場,舉行莊嚴肅穆的祭天大典,共同敬天法祖,祈福萬民,因緣殊勝。

「禮運大同,一氣流行,祭天聖典在即」——這不僅是古聖先賢、對理想社會的描繪,更是我們今日所願踐行之路。一氣,是正氣、天地自然之氣,也是生命運行的動力。在這一氣貫通的場域中,我們為世界和平甩,調息歸一,身心齊和,感天地浩然之德,誠敬於心,以禮載道。

「世界大同,一如意行,實地踐履之路」——今日隆重的祭天,延續2002年以來的成規,不僅是儀式的重現,更是我們對未來的承諾。我們期盼的不只是個人康泰,而是全球和諧共行的康莊大道;我們實行的不止是屏息吐納,更是道德與仁心的落實收納,一起引領世人走向至善之境,天下太平,世界大同。

祭天,是敬畏天地的開始,是回歸自然的契機;一氣養生,是順應天地之道,是實踐大同的不二法門。天地厚德,在這個不算太平的亂世,我們更需「行以致敬、敬以載道」,將「天地之氣」與「人間正道」,合而為一,撥亂返正,一念歸心,返本返源。

願今日的祭天儀典,既如鐘磬之聲,喚醒心靈的覺照;又如晨曦初昇,照見大道的方向。讓我們一同在這神聖的場域中,啟動正氣、凝聚善念,為自己、為社會、為天下蒼生,祈宏福、立弘志、共行大道、共進大同!敬天、愛人、正己、化世——這是我們的初衷初心,也是我們的至誠至願。

前人有段話《釋如意》,發願心是這樣說的:「人意我意,恐非天意;合得天意,自然如意。」在本次年度祭天活動開始之前,李鳳山師父要我先講幾句話,結尾就以《梅門盛典同吉地.手捧如意共祭天》為題,試作七言絕句詩云:「一念心誠感吉地,手中如意通天意。風調雨順共人和,福喜齊臻宜萬事。」為紀大典圓滿!為禱世界和平!並祝萬事如意!謝謝大家!