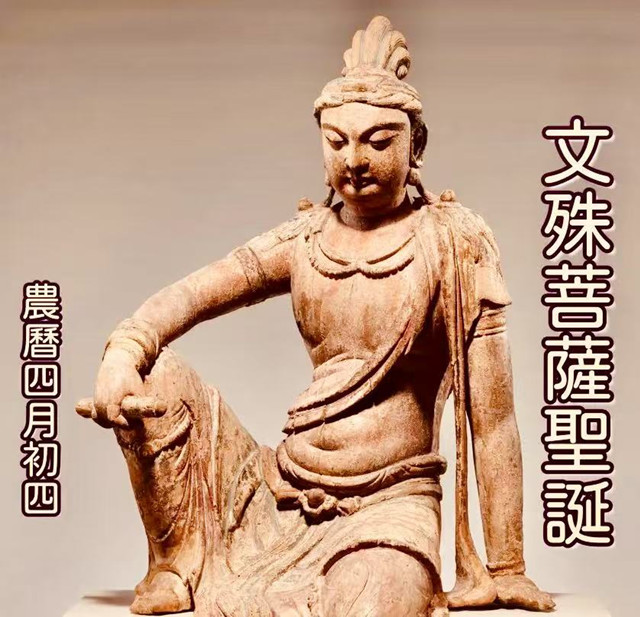

文殊菩薩原本手拿書劍漢化後宋代形象始趨文雅改持如意

農曆歲次乙巳四月初四、陽曆2025年5月1日,五一勞動節遇上文殊菩薩聖誕千秋,體悟“智慧+勞動”人生,常銷書《如意雙手》作者、在家居士陸炳文博士,欣逢節日連假期間,恭迎大智文殊菩薩聖誕,願得文殊菩薩加持,家家戶戶福慧圓滿!

藉吉祥如意日、文殊菩薩生日,歡喜迎接手持如意的文殊師,祂乃無上智慧的化身,亦諸佛菩薩之智慧總集,值此殊勝的好日子,請大家廣發菩提心,讓我們一起合掌,並觀想祈求加持,福慧增長,利益眾生,啓動殊勝的智慧磁場,普遍智慧大開,大眾煩惱退散,難題得以解決,困境獲得突破,人生圓滿順遂!

眾所周知,四大菩薩,是佛教信仰中,四尊菩薩的組合,意義雖因宗派、或依據經典而異,人世間固有多種說法,但在中國最流行的說法,則是觀音、文殊、普賢、地藏。漢傳佛教這四大菩薩中,唯獨文殊菩薩,駕乘獅子,手持如意;然而藏傳佛教中,文殊菩薩形像,通常右手持劍,左手持蓮花,花上示現一部經典。

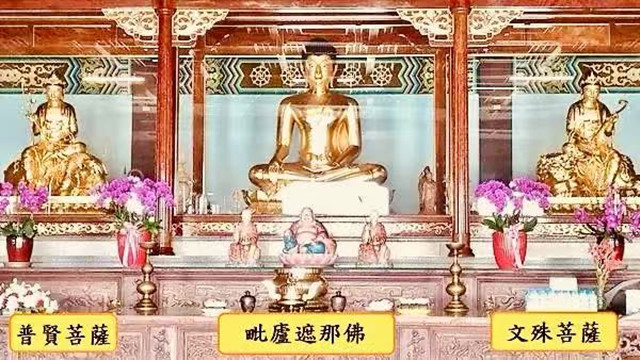

在通常情形下,凡有智慧的人,才能事事如意,文殊菩薩手持如意,帶給我們什麼樣的啟示?文殊在佛教中,是智慧的象徵,衪注重一切般若,被稱智慧第一。在寺院大雄寶殿之諸佛造像中,文殊菩薩作為脅侍、併祀地位,例行立於佛祖釋迦牟尼佛的左側,與釋迦牟尼佛、普賢菩薩並稱為華嚴三聖。頃據陸炳文考證,原本手拿書劍的文殊菩薩,到了中國也本土化地、拿起如意來祛除不吉、賜予祥瑞了。

以下是文殊菩薩,在佛教史上不同時期、與地區的造像風格演變,從印度起源,傳到我們中國、日本的發展,展現其形象,如何隨文化與宗教需求,明顯起了若干變化。先看印度帕拉時期(8~12世紀),

從看早期風格(8~10世紀),文殊菩薩造像保留笈多時代的影響,面部圓潤、肢體粗壯,裝飾簡素,常見三髻垂髮,左手持蓮花,上承經書。迨至晚期風格(11~12世紀),密教影響增強,出現多臂形象,裝飾繁複華麗,人物姿態呈現S形動感,背景充滿花葉裝飾,體現帕拉後期的藝術特徵。

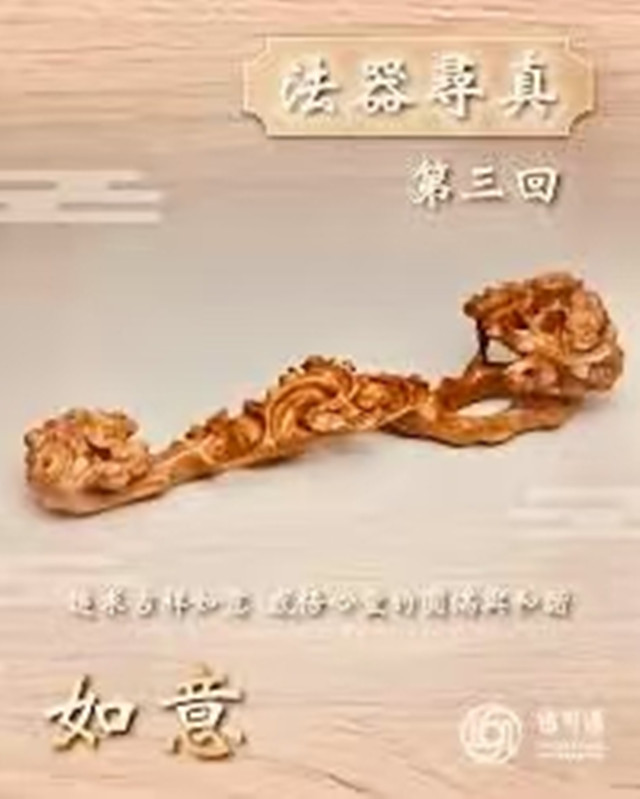

傳來中國唐宋時期,之初的唐代(7~9世紀),敦煌莫高窟的壁畫中,文殊菩薩多騎青獅,手持寶劍與經書,展現智慧與勇猛。之後的宋代(10~13世紀),才受《維摩詰經》影響,文殊菩薩形象趨於文雅,常見坐於須彌座上,手持如意,與維摩詰居士對話,強調辯才與智慧。

陸炳文曾在《如意雙手》一書中,針對人世間萬事,提出過全新概念。「兩手如意」應對策略,強調在現代社會中,個體應同時具備實務操作能力、與抽象思維能力,才足以隨機應變,對應多變的環境與挑戰。這一「兩手」策略,與文殊菩薩從原本手持劍與經書,轉變為手持如意的形象、亦即如今之「如意文殊」,存在一定的象徵性關聯。

宏觀文殊菩薩形象,如此轉變其來有自。最早在印度佛教中,文殊菩薩常被描繪為,手持智慧劍與經書,象徵斬斷無明與傳授智慧。然而,佛教傳入中國後,為了更好地與本土文化融合,文殊菩薩的形象逐漸轉變,手中的劍與經書被如意所取代。如意在中國文化中象徵吉祥、順遂,代表著祈福與除厄的意涵。這一顯而易見轉變,反映了佛教在中國本土化過程中,對於智慧與慈悲的重新詮釋與強調。

再來審視「兩手如意」、策略下的象徵意涵。陸炳文率先倡議的「兩手如意」策略,提倡個體應同時間發展,左手的實務技能、與右手的抽象思維,實現全面的個人發展。這一集古今佛道論衡理念,披覽高論博究精微,基本上與文殊菩薩相通、也就與手持如意的形象相呼應,象徵著智慧與慈悲的結合,以及在現實生活中,追求內在智慧與外在和諧的平衡。

凡此象徵性的相關聯,尤其看岀具象和無相。文殊菩薩從手拿劍與經書,漸轉型為手持如意,變成今日「如意文殊」,象徵著從強調智慧的獲取與傳授,轉向強調智慧的實踐與慈悲的展現。這一轉變與「兩手如意」策略中,主張的實務與思維並重的理念相契合,體現了在不同文化背景下,對於智慧與實踐的共同追求。

讀者諸君若對此主題,包括文殊菩薩初形象,原本手中拿書劍現示,漢化後宋代形體轉換,始趨文雅而改持如意,仍多存疑問題找答案,乃至於自我開啟智慧,日常瑣事煩惱欲退散,溝通大難題得以解決,危機中困境獲得突破,人生圓滿終步向順遂,自求多福如意不求人,有進一步探討的興趣,建議深入閱讀陸炳文、30載之前舊著《如意雙手》,以獲得更全面的感悟跟理解,也歡迎私訊我本人相互學習!