開篇:車輪之秘

在古老的邊陲小鎮,有一位名叫李沐風的年輕木匠,他對世間萬物充滿了好奇,尤其對那古老車輪的構造情有獨鍾。一日,他站在鎮口的老槐樹下,凝視著一輛路過的馬車,那車輪由三十根輻條緊緊圍繞著中心的轂旋轉,穩健而有力。

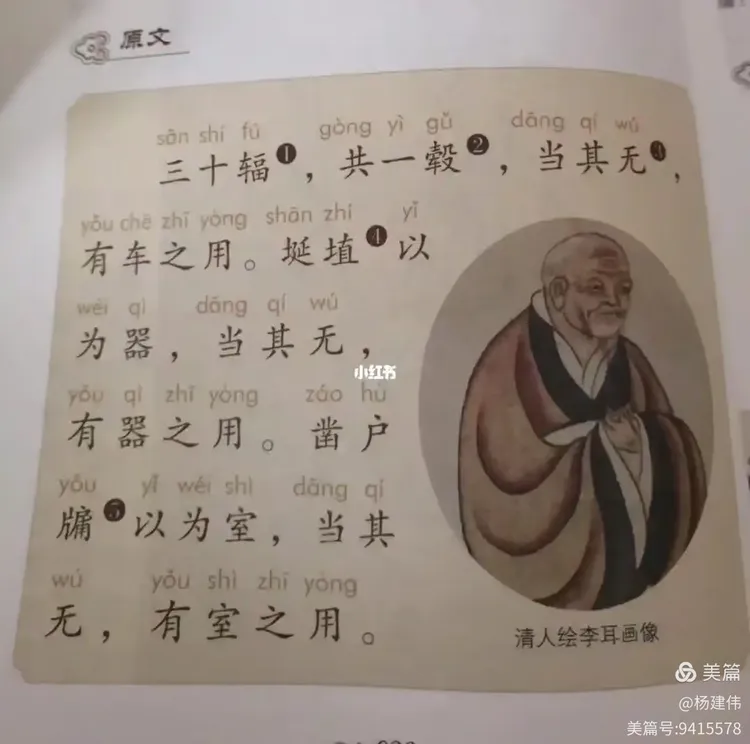

「三十輻共一轂,當其無,有車之用。」老木匠的話語在他耳邊迴響,這是父親生前常念叨的《道德經》里的句子。李沐風心中一動,忽然想,這車輪之所以能轉動,正是因為那中間的「無」——空心的設計讓車輪得以輕盈旋轉,承載重物。他若有所思,仿佛看到了「無」中蘊含的無限可能。

轉折:陶器之謎

幾日後,李沐風漫步至鎮上的陶窯邊,見陶匠趙大爺正將一坨濕潤的泥土放在轉盤上,手指靈巧地捏塑,不久,一個精美的陶罐雛形顯現。陶罐晾乾後,趙大爺在其表面刻上花紋,準備入窯燒制。

「埏埴以為器,當其無,有器之用。」李沐風心中再次湧起那句話。陶罐之所以能成為盛水裝物的容器,正是因為它內部的「無」——那空蕩蕩的空間,正是其價值的所在。他開始意識到,「無」並非真正的空無,而是孕育著無限功能的潛在。

高潮:密室之悟

某夜,月光如洗,李沐風獨自徘徊在鎮外的一片廢墟之中。無意間,他發現了一堵半塌的牆,牆後隱藏著一個小小的洞穴,洞口僅容一人通過。他好奇地鑽了進去,裡面竟是一個被遺忘的密室,牆上開著幾扇小窗,月光透過窗欞,灑在地上,形成斑駁的光影。

「鑿戶牖以為室,當其無,有室之用。」這句話在他腦海中閃過。密室之所以能成為避風的港灣,正是因為那些窗戶和門洞造成的「無」——牠們讓空氣流通,光線進入,使得這個封閉的空間充滿了生機。李沐風恍然大悟,原來「無」不僅是物質上的空缺,更是精神與靈魂的呼吸之地。

跌宕:無用之用的挑戰

然而,當李沐風試圖將這份領悟分享給鎮上的人們時,卻遭遇了不解和嘲笑。有人認為他太過玄妙,有人覺得他瘋了,竟然說「無」比「有」更重要。甚至,連他最好的朋友也開始疏遠他,認為他整天沉迷於不切實際的想法。

李沐風感到孤獨和困惑,他開始懷疑自己的理解是否真的有意義。在一個風雨交加的夜晚,他再次來到那個密室,坐在黑暗中,讓雨水拍打著窗戶,心中充滿了迷茫。

結局:無用之用的輝煌

就在李沐風幾乎要放棄的時候,鎮上發生了一場突如其來的洪水。許多房屋被毁,人們無處安身。這時,有人想起了那個被遺忘的密室,它因為有著良好的通風和堅固的結構,在洪水中屹立不倒,成為了臨時的避難所。

李沐風站在密室門口,看著那些曾經嘲笑他的人如今感激地望著他,心中湧起一股暖流。他明白了,「有之以為利,無之以為用」,無論是車輪、陶罐還是密室,牠們的價值都不僅僅在於牠們實體的部分,更在於牠們所能提供的空間、功能和可能性。

從此,李沐風成了鎮上的智者,他用自己的故事告訴每一個人:在這個世界上,有時候,「無」比「有」更加寶貴,因為它代表著無限的可能和希望。而這場關於存在與缺失的奇遇,也成為了鎮上流傳最廣的傳說。

三十輻條聚一轂,輪轉輕盈似飛鴻。

當其空心無所有,車行千里展雄風。

埏埴泥土成器皿,匠手捏塑形自工。

當其內空能盛物,器之用途無窮窮。

鑿壁開戶為居室,窗欞透光映晴空。

當其無隙通風暢,室中安居樂融融。

有物實體為利基,無中生用妙難思。

世間萬物皆如此,有無相濟道不迷。

利在實體顯其形,用在空虛藏玄機。

無用之用方為大,智者領悟心自怡。

作者簡介:楊建偉,福建師範大學福清分校文法學院副教授,福州大學科學技術與社會研究所客座教授、海峽道教學院教授、北京民族醫藥文化研究促進會副秘書長、福清市臺聯會副會長兼秘書長;(臺灣)華夏群英新聞總編室主任記者。