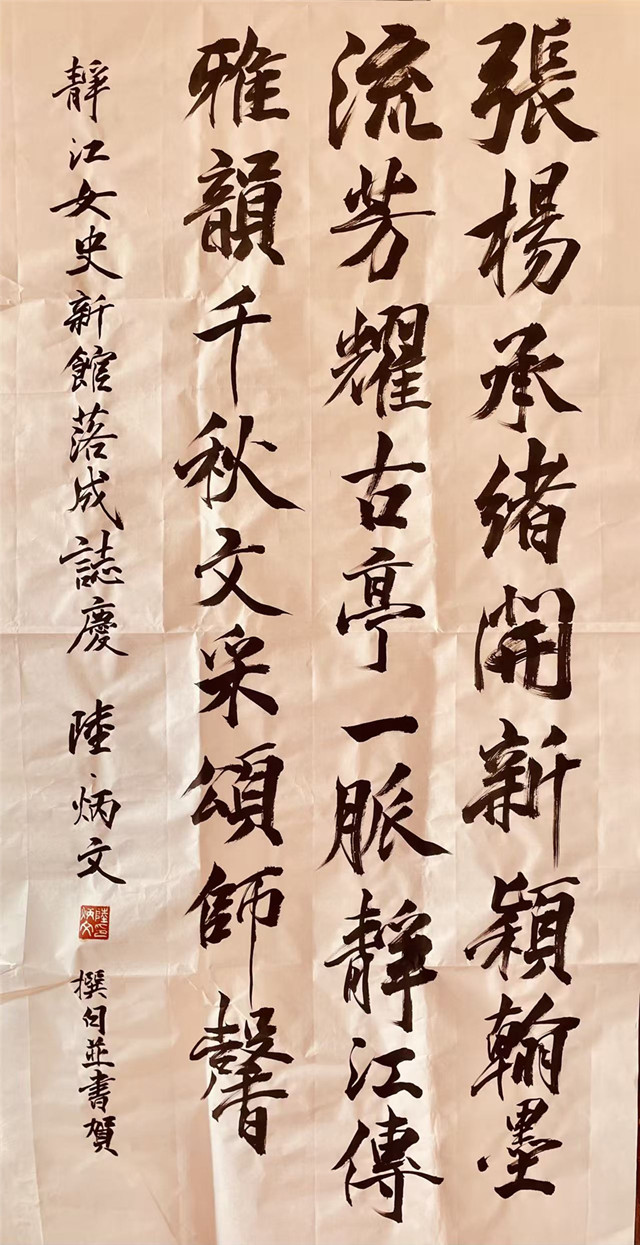

粥翁:張楊承緒開新穎 翰墨流芳耀古亭 千秋文采頌師馨

今歲適值粥會前身世界社成立120年、扶道人孫中山(1866年11月12日~1925年3月12日)逝世100周年、社之發起人張靜江(1877年9月19日~1950年9月3日)逝世75周年,三合一紀念活動舉辦之際,再欣逢全球粥會世界總會首席副總會長、中華國際女書畫家協會創會理事長楊靜江,在台北古亭的楊靜江美術館新館開幕。

作為中華和諧粥文化民間非遺傳承人、全球粥會世界總會長、世界社中華同志會總召集人陸炳文博士,今天大吉之(9月27)日,很榮幸受邀參加楊靜江美術新館落成啓用儀式,有感於民國以來唯獨這兩位,知名的異性、異姓「靜江」先生,前後輝映文化人士雅集,共創粥會101週年輝煌。

後者楊靜江尤其突出,長期在華人文化藝術、兒童書畫教育方面,建樹良多,成就非凡,特聘靜江女史為全球粥會榮譽總會長,致贈七言絕句詩並書作誌慶同申賀忱,句云:「張楊承緒開新穎,翰墨流芳耀古亭;一脈靜江傳雅韻,千秋文采頌師馨。」

前有近代「人傑」(張靜江另一字)、「史上奇人」、「民國四皓」、世界社粥會名賢張靜江先生,獨領風騷於上世紀人文薈萃、江浙滬上一帶富饒之地;於今新世代,台灣首善之地、雙北的三峽與古亭,又擁楊靜江美術館主、平民兒童書法教育家、硬筆書法推廣活動家、書畫名家楊靜江女史,管領騷壇一個甲子。

兩位靜江,一男一女,世代交替,前後輝映,張楊張揚,靜江靜好!適值楊靜江的新會館,今舉行落成啟用儀式,總長陸博士偕諸粥友,包括臺北市中華粥會、理事長彭士彭博士等,文藝界舊雨新知近百,當眾宣布聘楊女士為、全球粥會榮譽總會長,同時致贈她詩作書法。

粥友文友共閑話家常、笑談今古的交誼時間,陸炳文搬出粥會歷史,孫中山與張靜江二人,100多載前交密往事,眾聞所未聞津津有味;國父孫中山早年學醫,曾一度懸壺濟世,最終卻棄醫從政,革命生涯使中山先生行醫之事,漸行漸遠而放棄。

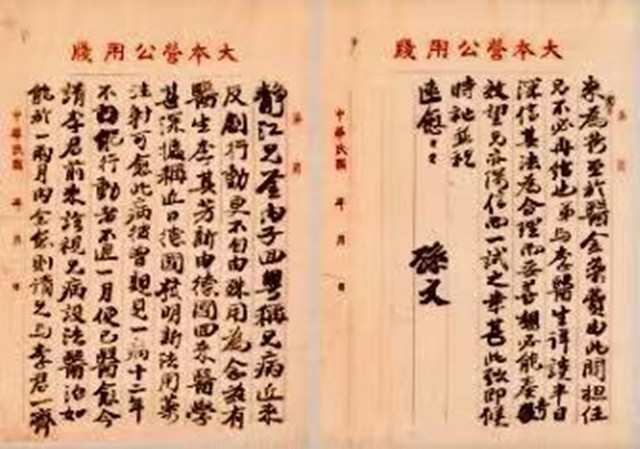

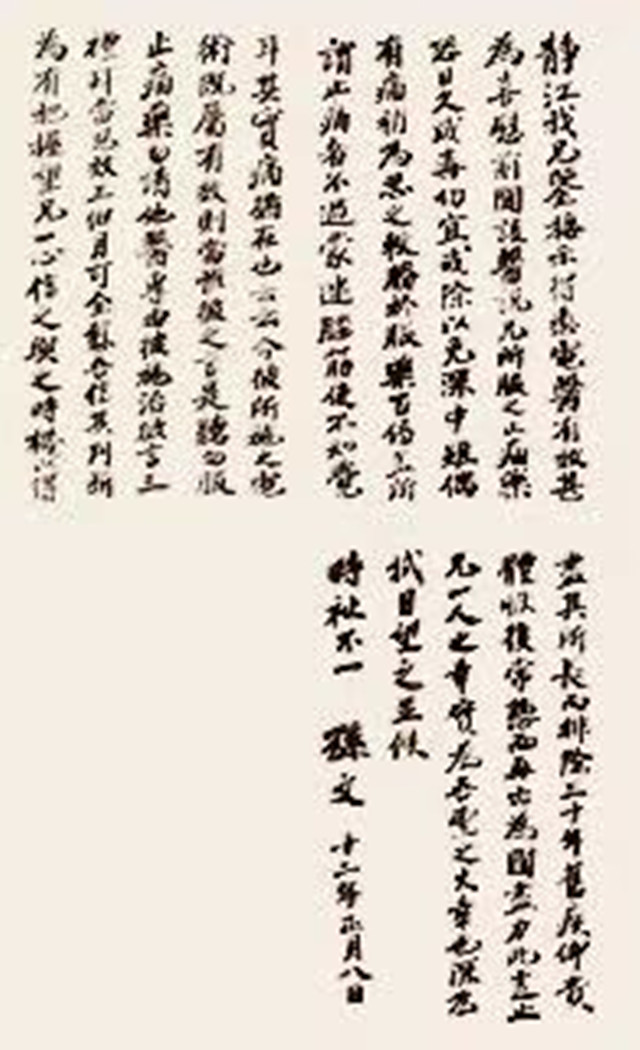

因有“革命聖人”、“財神爺”之稱的、張靜江同志病痛纏身,孫中山即使百忙中,仍然不忘尋醫問藥,歷史檔案就珍藏著,兩封孫推薦名醫生,為張治病親筆書劄。第一封、1923年1月8日所寫,信函文稱:「接示得悉電醫有效,甚為喜慰。前聞該醫說,兄所服之止痛藥,恐久成毒,切宜戒除,以免深中,雖偶有痛,稍為忍之,較勝於服藥百倍。蓋所謂止痛者,不過蒙迷腦筋,使不知覺耳,實痛猶在也。云云。今彼所施之電術,既屬有效,則當惟彼之言是聽,勿服止痛藥,勿請他醫,專由彼施治。彼言三禮拜當見效,三個月可痊癒。吾信其判斷為有把握。望兄一心信之。與之時機,以得盡其所長,而排除三十年舊疾,俾貴體恢復常態,而再出為國盡力,此豈為兄一人之幸?實為吾黨之大幸也。深為拭目望之。」

第二封、1924年6月15日所寫,信中寫道:「內子回粵稱:兄病近來反劇,行動更不自由,殊用為念。茲有醫生李其芳,新由德國回來,醫學甚深。據稱近日德國發明新法用藥注射,可愈此病。彼曾親見一病十二年不能行動者,不過一月便已醫愈。今請李君前來診視兄病,設法醫治,如能於一兩月內痊癒,則請兄與李君一齊來粵為荷?至於醫金藥費,由此間擔任,兄不必再給也。弟與李醫生詳談半日,深信其法為合理而妥善,想必能奏奇效,望兄亦深信而一試之。幸甚!」

上述兩封劄函,雖然字數不多,但在字裡行間,滿懷孫中山對張靜江,身體健康上的關懷、和政治上的高度期望。孫長張整整11歲,為何如此關懷老棣?因為除了上醫醫國、彼此尊重有加之外,而張靜江20年如一日,追隨並支助孫中山革命,兄弟之間既存在人生的、飛揚展開,交錯並行,也有著惺惺相惜,文人相交的高貴情操和氣質,誠屬不易,難能可貴。

陸博士今也自我反思:虛長楊靜江老師一歲,平素各忙各的不常見到面,卻格外的親近般如同照面;兄妹兩人既有各自的、人生放飛而揚升展開,人文關懷且交錯並行;亦有著彼此惺惺相惜、文人相交的尊貴氣質,相互之間的趣味相投。所以熟悉我們交往歷程的、共同朋友普遍都這樣看待:雖特立獨行,承緒開新穎,竟很有默契,文采頌師馨。

咸感陸炳文與楊靜江老師之間,既是人生道路上的獨立行俠者,又是精神世界中的契合知音者。兩人各自於專業領域飛揚展開,不論在文化耕耘,或在藝術傳承,皆展現出深厚的修養與胸懷。更在人文關懷的實踐上,彼此交錯並行,猶如兩道並駕的長河,互映生輝。

尤其圈內有人察覺到,彼此間並非功利結合,而是文化藝術人士相交、心靈上契合的相惜之情。這份情誼裡,兄妹相稱中,帶有相知相勉的氣息,也流露出氣味相投的雅趣。可以這樣說,他們的交往,不僅是友誼,而且是一種、超越世俗的精神共鳴。