社會大亂,失去民心,統治者就會倒臺了。人民怕死,是因社會安寧,統治者以無為而治為治國的根本法則,天下太平、國泰民安、風調雨順,人民生活在幸福之中,所以怕死。統治者要治理好國家,必須要首先考慮人民的生存,人民的合法權益得到保護,不受他人欺侮,輕稅賦,讓利於民。自己清心寡慾、恬淡虛靜,守住正一之氣,一切順應自然規律、社會規律、時代潮流去作為,這才是真正的尊重自己與人民的生命。

第一章:饑荒之年

在古老的華夏大地上,矗立著一座名為安瀾的城池,它曾是繁榮與安寧的代名詞。然而,連年的乾旱與沉重的稅賦,如同惡魔的爪牙,將這片豐饒的土地撕扯得滿目瘡痍。百姓們面黃肌瘦,餓殍遍野,城中哀鴻遍野,哭聲不絕於耳。

城主李淵,一位野心勃勃的貴族,卻對百姓的苦難視而不見。他沉溺於奢華靡靡的生活,每日宴飲作樂,對百姓的疾苦充耳不聞。在他的殘暴統治下,稅賦如山般沉重,百姓的負擔日益加重,生活愈發艱難。

年輕的書生楊陽洋,目睹了這一切,心中燃起了熊熊的怒火與悲憤。他深知,百姓之所以陷入飢餓的深淵,是因為上層統治者貪得無厭,稅賦過重。楊陽洋決定挺身而出,向李淵進言,懇請他減輕稅賦,救濟百姓於水火之中。

第二章:進言無果

楊陽洋懷揣著滿腔的熱血與希望,踏入了城主府。然而,他的懇切請求卻如同石沉大海,李淵非但不聽,反而嘲笑楊陽洋天真無知,將他逐出府門。楊陽洋心灰意冷,但他並未放棄,他開始四處奔走,號召百姓團結起來,共同抗爭這不公的命運。

在楊陽洋的引領下,百姓們開始秘密組織起來,他們互相幫助,共渡難關。同時,楊陽洋也四處尋覓解決饑荒的良策。他埋頭研究古籍,終於發現了一條古老的灌溉管道,如果將其修復,或許能緩解旱情,拯救百姓于危難之中。

第三章:難治之症

隨著時間的流逝,李淵的暴政愈發變本加厲,百姓的不滿也日益高漲。城中的治安每況愈下,盜竊、搶劫事件頻發。李淵卻只會增加兵力進行鎮壓,而不是從根本上解決問題。他越是強硬,百姓越是反抗,形成了一個難以打破的惡性循環。

楊陽洋深刻意識到,百姓之所以難以治理,是因為上層統治者有為而治,卻忽視了民心所嚮。他決定從根源上解決問題,提出了「無為而治」的理念。他主張順應自然規律,減少不必要的干預,讓百姓自由發展,自行解決問題。

第四章:輕死之勇

李淵為了維護自己的統治地位,開始大肆抓捕反對者,楊陽洋也在其中。面對死亡的威脅,楊陽洋卻顯得異常平靜與坦然。他深知,百姓之所以輕死,是因為上層統治者過於追求生的厚重與繁華,而忽視了生命的真正價值與意義。

在獄中,楊陽洋用自己的鮮血與生命,寫下了著作《無為而治》。他詳細闡述了自己的理念與思想,希望後人能夠繼承併發揚光大。他的事蹟也激勵了更多的百姓站出來反抗暴政,他們不再畏懼死亡,只希望能為自己和後代爭取一個更加美好的未來。

第五章:無為而勝

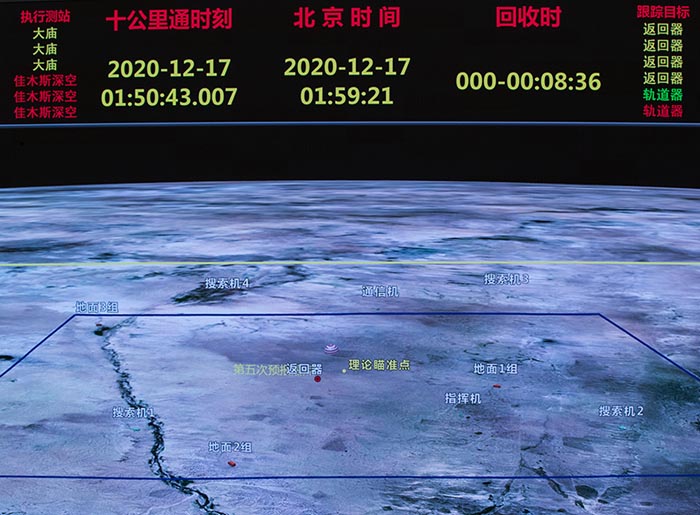

終於,在楊陽洋和百姓們的共同努力下,李淵的暴政被澈底推翻,新的統治者登上了歷史舞臺。新統治者採納了楊陽洋的「無為而治」理念,減輕了稅賦,修復了灌溉管道,改善了民生。百姓們的生活逐漸好轉,安瀾城再次煥發了生機與活力。

楊陽洋雖然犧牲了,但他的理念卻像一盞明燈,照亮了前行的道路。人們銘記他的事蹟,傳承他的思想。安瀾城也成為了「無為而治」的典範,吸引了無數人前來學習、瞻仰。

《無為而治》不僅是一個關於抗爭與變革的故事,更是一個關於智慧與勇氣的傳奇。它告訴我們:真正的治理不是強權與鎮壓,而是順應民心、順應自然規律,無為而勝。

75.哀民生

民飢稅重哀鴻遍,上食豐盈酒肉鮮。

國庫空虛猶不止,民心離散更難牽。

有權有勢貪無厭,無產無依苦無邊。

國亂難治因有為,輕生薄死問蒼天。

厚養求生人共羨,卻忘黎民在眼前。

豪宅美眷樂無限,貧民窟裡淚漣漣。

聖賢之道何曾見,唯有私心在世間。

無欲無求方為德,清心寡慾自超然。

繁華背後多淒慘,民不聊生苦難言。

但願上蒼能憐憫,賜我黎民一線天。

減少稅收輕民負,增加福利暖心田。

太平盛世人人盼,共築和諧美好年。

這首長詩以「哀民生」為題,對原文的內容進行了擴展,更加深入地描繪了民生的艱難和統治者的貪婪,同時也表達了對太平盛世的期盼和對民生改善的希望。全詩嚴格遵循了七律的格式,平仄押韻。